– D’après Laurence Houot, Franceinfoculture, le 30 juin 2021 –

L’exposition, Aux origines de la bande dessinée, l’imagerie populaire, se tiendra jusqu’au 2 janvier 2022, au musée de l’Image d’Épinal, dans les Vosges. Passionnante, elle dévoile les prémices du 9e art dans l’imagerie populaire du XIXe siècle. Essentiellement composée à partir du fond du musée, enrichie de prêts, notamment du musée de la Bande dessinée d’Angoulême, elle présente des dizaines d’images, planches, ainsi que des pièces ayant servi à la fabrication des images. Grâce à tous ces documents, elle montre comment le 9e art trouve ses sources dans l’imagerie populaire, née à la fin du XVIIIe et florissante au XIXe siècle.

L’exposition, Aux origines de la bande dessinée, l’imagerie populaire, se tiendra jusqu’au 2 janvier 2022, au musée de l’Image d’Épinal, dans les Vosges. Passionnante, elle dévoile les prémices du 9e art dans l’imagerie populaire du XIXe siècle. Essentiellement composée à partir du fond du musée, enrichie de prêts, notamment du musée de la Bande dessinée d’Angoulême, elle présente des dizaines d’images, planches, ainsi que des pièces ayant servi à la fabrication des images. Grâce à tous ces documents, elle montre comment le 9e art trouve ses sources dans l’imagerie populaire, née à la fin du XVIIIe et florissante au XIXe siècle.

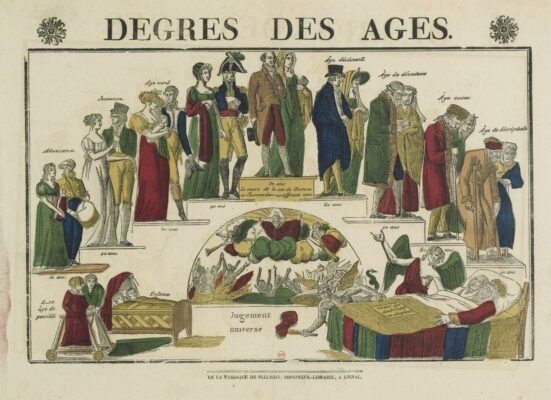

« Bande dessinée », le terme est apparu dans les années 1930 pour décrire un récit continu mêlant textes et images, en association (ou pas) avec des bulles et des cases. « Avec cette exposition, nous avons voulu montrer que ce mode d’expression est bien plus ancien, qu’il trouve en fait ses sources dans l’imagerie populaire, le dessin de presse ou la caricature, dès le XVIIIe siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale … Avant le XIXe siècle, on trouvait déjà des histoires racontées en images dans les enluminures, les vitraux, les manuscrits ou les tapisseries, mais cela restait une gageure de représenter dans une seule image une histoire », explique Christelle Rochette, Directrice du musée et Commissaire de l’exposition. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les imageries se développent en France, et notamment celle d’Épinal. Elles produisent des centaines de milliers d’images, souvent accompagnées d’un texte, pour décrire une scène ou accompagner le récit en images. La technique est celle de la gravure sur bois.

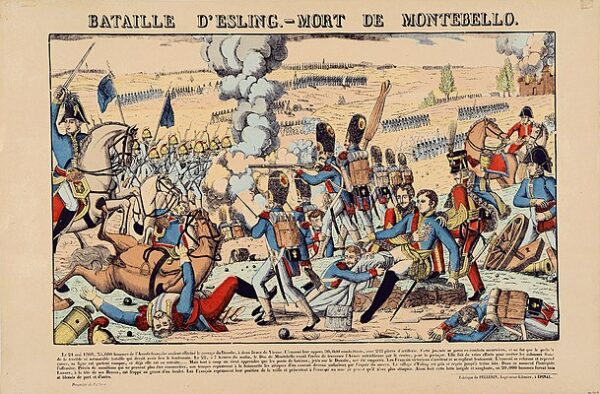

Les imageries, et notamment Pellerin à Épinal, mettent en place une production de type industriel, avec un réseau de colporteurs, et de « vraies techniques de marketing », souligne Christelle Rochette. « Il faut imaginer qu’avant le début du XIXe siècle, les gens vivaient dans un monde sans images. Et puis tout à coup, avec le développement de l’imagerie populaire, les gens de la France entière, et surtout ceux de la France rurale, peuvent se payer des images, qu’ils achètent un sou aux colporteurs qui se déplacent jusque dans les campagnes ». Ces images ont pour mission « de décorer et de protéger le foyer quand elles représentent des saints ou des scènes religieuses, ou d’édifier quand elles relatent des faits historiques ou des aventures patriotiques, comme les exploits militaires de Napoléon. »

À l’origine, ces images représentent une figure centrale, avec en arrière-plan, ou autour, des petites scènes racontant les épisodes marquants de la vie du personnage. Le texte décrit la scène, sans apporter plus d’informations. « On commence à approcher une forme de narration en images, même s’il ne s’agit pas encore de narrations en séquences ». Quant à la bulle, on en trouve une forme primitive dans les tapisseries, les enluminures ou les manuscrits du Moyen-Âge, sous la forme du phylactère, ce petit ruban sur lequel sont écrites les paroles prononcées par le personnage représenté. « Mais la bulle est restée peu usitée jusque très tard en France, sans qu’on sache vraiment pourquoi, alors qu’on la retrouve beaucoup dans les dessins satiriques anglais. »

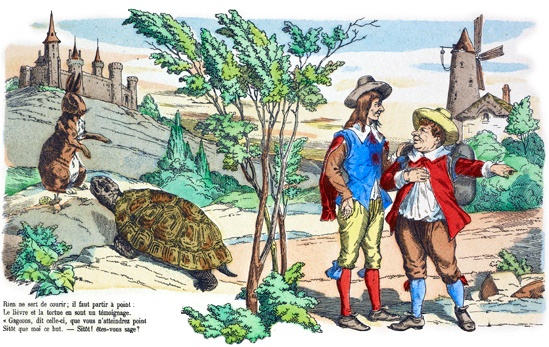

C’est vers 1830, avec les graveurs parisiens de la rue Saint-Jacques, et la technique de la gravure en creux sur métal, matériau plus souple que le bois et qui demande un seul passage sous presse, que naissent les histoires en plusieurs images. Baptisée « gaufrier » par Franquin dans les années 1960, cette matrice juxtapose sur une même page deux, quatre, voire six « vignettes », accompagnées d’un petit texte, se succédant dans le sens de lecture occidental, soit de gauche à droite, et du haut vers le bas. Cette pratique du « gaufrier » se répand et des images de ce type commencent à sortir des imageries de province. Les sujets sont variés, allant des contes ou récits populaires et aux récits religieux, en passant par la mythologie. Pour les récits les plus connus, on se passe souvent du texte, comme avec cette « Création du monde » proposée dans le catalogue Pellerin dès 1814, dont « le sujet est suffisamment connu pour se passer de texte. »

C’est vers 1830, avec les graveurs parisiens de la rue Saint-Jacques, et la technique de la gravure en creux sur métal, matériau plus souple que le bois et qui demande un seul passage sous presse, que naissent les histoires en plusieurs images. Baptisée « gaufrier » par Franquin dans les années 1960, cette matrice juxtapose sur une même page deux, quatre, voire six « vignettes », accompagnées d’un petit texte, se succédant dans le sens de lecture occidental, soit de gauche à droite, et du haut vers le bas. Cette pratique du « gaufrier » se répand et des images de ce type commencent à sortir des imageries de province. Les sujets sont variés, allant des contes ou récits populaires et aux récits religieux, en passant par la mythologie. Pour les récits les plus connus, on se passe souvent du texte, comme avec cette « Création du monde » proposée dans le catalogue Pellerin dès 1814, dont « le sujet est suffisamment connu pour se passer de texte. »

Au début du XIXe, les thèmes vont évoluer avec l’apparition d’un nouveau statut de l’enfant, considéré comme un petit être à éduquer pour en faire un bon citoyen. Les images sont alors mises au service de cette mission républicaine, et les imageries commencent à imprimer des histoires « moralisatrices », qui mettent en scène des enfants dans des récits inventés. « On a longtemps dit que la bande dessinée avait été inventée aux États-Unis. C’est faux ! L’inventeur de la bande dessinée est en réalité un Suisse », précise Christelle Rochette. Rodolphe Töpffer (1799-1846) est en effet considéré aujourd’hui par les historiens comme le pionnier de la bande dessinée. Ce professeur de Sciences naturelles à l’Université de Genève a commencé à dessiner pour ses élèves, et pour son entourage. Il se distingue de l’imagerie populaire en inventant ses propres scénarios, qu’il déploie dans ce qu’il appelle ses « histoires en estampes ». Selon lui, « les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman… ». L’exposition présente ses « albums », fabriqués avec la technique de l’autographie, dérivée de la lithographie, qui permet facilement, contrairement à la gravure, d’intégrer le texte à l’image. Töpffer inaugure également le découpage en cases de différentes tailles, au service de la narration. « Il est aussi le premier à mettre en scène un héros récurrent, en l’occurrence plutôt des anti-héros d’ailleurs… Ses personnages extravagants, Docteur Festus, Monsieur Jabot, ou encore Vieux Bois rencontrent un succès immédiat et immense en Suisse, puis en Europe, où Töpffer est allégrement plagié et recopié. »

Parmi les émules de Töpffer, Gustave Doré (1832-1883), alors âgé de quinze ans mais déjà brillant dessinateur et roi du calembour, propose ses premiers dessins au Journal Le Rire, un des nombreux journaux satiriques qui se développent au XIXe siècle, et deviennent un formidable support pour les récits en images de dessinateurs comme Cham, Caran d’Ache, Willette ou Benjamin Rabier… Nombre de ces dessinateurs satiriques sont récupérés pour dessiner des histoires pour la jeunesse, nouvelle cible au XIXe. Une salle complète de l’exposition est consacrée à deux éditeurs majeurs qui se sont emparés de ce secteur et qui ont développé et révolutionné les récits en images. « L’imprimeur et libraire Albert Quantin souhaite renouveler l’imagerie populaire qu’il trouve surannée et criarde », explique Jennifer Heim, chargée des collections et co-commissaire de l’exposition. « Quantin veut en faire non seulement un divertissement, mais aussi un outil d’éducation et de sensibilisation de l’enfant à l’art. Il faut donc rendre ces images belles ». Pour cela, il fait appel aux artistes confirmés, et notamment à ceux qui travaillent pour la presse satirique, mais aussi à des affichistes ou à des illustrateurs. « Quantin abandonne la technique du pochoir pour la colorisation et adopte la chromotypographie… Cette technique permet la superposition des couleurs, et d’obtenir ainsi des teintes beaucoup plus subtiles, et beaucoup plus variées ». Pellerin, qui domine le marché de l’imagerie pour les enfants depuis un demi-siècle, ne tarde pas à réagir. Une compétition féroce s’engage entre ces deux grands éditeurs, au bénéfice de la discipline. Si Pellerin n’adopte pas la chromotypographie, il embauche les mêmes dessinateurs que Quantin et fait « exploser le gaufrier », avec des mises en pages audacieuses, des cases de tailles et de formes différentes, une grille métamorphosée, des personnages qui sortent des cases etc. Autre révolution née de cette époque, le mouvement. Les dessinateurs le suggèrent en faisant sortir le personnage de la case, ou bien en décomposant l’action, ou encore en s’inspirant du cinéma, avec des « travellings », souvent aussi en exagérant les gestes, à la manière de la pantomime. Le vocabulaire de la bande dessinée moderne germe avec cette génération de dessinateurs, à la fin du XIXe siècle. « Tous ces codes graphiques sont encore encore utilisés aujourd’hui en BD » , souligne Jennifer Heim.

Parmi les émules de Töpffer, Gustave Doré (1832-1883), alors âgé de quinze ans mais déjà brillant dessinateur et roi du calembour, propose ses premiers dessins au Journal Le Rire, un des nombreux journaux satiriques qui se développent au XIXe siècle, et deviennent un formidable support pour les récits en images de dessinateurs comme Cham, Caran d’Ache, Willette ou Benjamin Rabier… Nombre de ces dessinateurs satiriques sont récupérés pour dessiner des histoires pour la jeunesse, nouvelle cible au XIXe. Une salle complète de l’exposition est consacrée à deux éditeurs majeurs qui se sont emparés de ce secteur et qui ont développé et révolutionné les récits en images. « L’imprimeur et libraire Albert Quantin souhaite renouveler l’imagerie populaire qu’il trouve surannée et criarde », explique Jennifer Heim, chargée des collections et co-commissaire de l’exposition. « Quantin veut en faire non seulement un divertissement, mais aussi un outil d’éducation et de sensibilisation de l’enfant à l’art. Il faut donc rendre ces images belles ». Pour cela, il fait appel aux artistes confirmés, et notamment à ceux qui travaillent pour la presse satirique, mais aussi à des affichistes ou à des illustrateurs. « Quantin abandonne la technique du pochoir pour la colorisation et adopte la chromotypographie… Cette technique permet la superposition des couleurs, et d’obtenir ainsi des teintes beaucoup plus subtiles, et beaucoup plus variées ». Pellerin, qui domine le marché de l’imagerie pour les enfants depuis un demi-siècle, ne tarde pas à réagir. Une compétition féroce s’engage entre ces deux grands éditeurs, au bénéfice de la discipline. Si Pellerin n’adopte pas la chromotypographie, il embauche les mêmes dessinateurs que Quantin et fait « exploser le gaufrier », avec des mises en pages audacieuses, des cases de tailles et de formes différentes, une grille métamorphosée, des personnages qui sortent des cases etc. Autre révolution née de cette époque, le mouvement. Les dessinateurs le suggèrent en faisant sortir le personnage de la case, ou bien en décomposant l’action, ou encore en s’inspirant du cinéma, avec des « travellings », souvent aussi en exagérant les gestes, à la manière de la pantomime. Le vocabulaire de la bande dessinée moderne germe avec cette génération de dessinateurs, à la fin du XIXe siècle. « Tous ces codes graphiques sont encore encore utilisés aujourd’hui en BD » , souligne Jennifer Heim.

L’exposition consacre une salle à cinq dessinateurs particulièrement remarquables : l’affichiste Théophile Alexandre Steinlein ; Firmin Bouisset, le dessinateur du Petit écolier de Lu ; Christophe, le père de La famille Fenouillard et du Savant Cosinus ; Benjamin Rabier, immense dessinateur entre autres de La Vache qui rit, et de Gédéon ; O’Galop qui a participé, avec Emile Cohl et de Lortac, à la naissance du dessin animé. « Nous tenons dans chacune de nos expositions à faire un clin d’œil à un artiste contemporain », conclut Christelle Rochette. L’exposition s’achève donc sur un espace investi par l’artiste photographe Philippe Pétremant, qui expose ses clichés de bulles, extraites de centaines d’albums et collées sur un fond noir. Ces textes « surgissent des ténèbres comme de nulle part », explique le photographe, dont les images nous replongent, d’une bulle, dans les lectures BD de notre enfance…