Par Selim Lander.

Les vrais films d’horreur ne sont pas ceux qui mettent en scène des monstres imaginaires mais bien plutôt ceux qui montrent la réalité dans son implacable cruauté. Il y a certes une gradation dans le mal. On peut même se demander si le mal « radical » (Kant) existe. Un individu qui aurait choisi l’immoralité en toute liberté, qui se réjouirait d’infliger des souffrances abominables, incarnerait sans doute le mal absolu. Il est douteux cependant que l’on puisse trouver un tel individu. Si le héros négatif sadien correspond à ce schéma, il n’est en effet qu’un être de fiction, sorti de l’imagination quelque peu dérangée du « divin (?) marquis ». Tout porte à croire que les « sadiques » qui se rencontrent dans la réalité sont avant tout des malades : telle est sans nul doute la mère dans le film Chemin de croix de Dietrich Brüggemann. Quant à ceux qui ont penché du côté du mal du fait des circonstances, comme dans The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy, ils n’avaient en général pas d’autre choix : comment survivre en effet dans la jungle sans devenir une bête sauvage ? Hannah Arendt a bien décrit l’enchaînement qui peut conduire un être jusque là innocent, mais faible de caractère, à se muer en tortionnaire.

Les vrais films d’horreur ne sont pas ceux qui mettent en scène des monstres imaginaires mais bien plutôt ceux qui montrent la réalité dans son implacable cruauté. Il y a certes une gradation dans le mal. On peut même se demander si le mal « radical » (Kant) existe. Un individu qui aurait choisi l’immoralité en toute liberté, qui se réjouirait d’infliger des souffrances abominables, incarnerait sans doute le mal absolu. Il est douteux cependant que l’on puisse trouver un tel individu. Si le héros négatif sadien correspond à ce schéma, il n’est en effet qu’un être de fiction, sorti de l’imagination quelque peu dérangée du « divin (?) marquis ». Tout porte à croire que les « sadiques » qui se rencontrent dans la réalité sont avant tout des malades : telle est sans nul doute la mère dans le film Chemin de croix de Dietrich Brüggemann. Quant à ceux qui ont penché du côté du mal du fait des circonstances, comme dans The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy, ils n’avaient en général pas d’autre choix : comment survivre en effet dans la jungle sans devenir une bête sauvage ? Hannah Arendt a bien décrit l’enchaînement qui peut conduire un être jusque là innocent, mais faible de caractère, à se muer en tortionnaire.

The Tribe

Que le mal soit le plus souvent « banal » n’enlève rien à son caractère odieux, y compris lorsque les méchants sont en même temps des victimes. The Tribe raconte les mœurs d’une drôle de tribu, celle de grands adolescents pensionnaires dans une institution pour sourds-muets, à Kiev. Au passage, on peut voir ce film comme une métaphore de la société ukrainienne dans son ensemble, dont on sait de longue date qu’elle est gangrénée par la corruption et dont on a récemment appris qu’elle pouvait sombrer dans la guerre civile, une pratique qu’on croyait réservée à d’autres cieux. Quoi qu’il en soit, ce film présenté à la semaine de la critique au dernier festival de Cannes et récompensé à la fois par le prix Révélation-France 4 et par le grand prix Nespresso, décrit une inexorable descente en enfer. Cela commence en douceur : à un arrêt de bus, Sergueï (Grigoriy Fesenko), un jeune garçon sourd-muet un peu balourd mais sympathique, demande son chemin à une dame ; ce n’est évidemment pas facile, la communication se fait à l’aide d’un bout de papier et de quelques gestes ; on le voit ensuite marcher sur un chemin en pente, avec des arbres, c’est la fin de l’été, tout est paisible ; il arrive enfin dans l’institution où il est attendu au moment où s’achève une cérémonie, probablement celle de la rentrée, que Sergueï a ratée de peu. Jusque là tout va bien, mais les choses se gâtent immédiatement après qu’on l’ait mis dans les mains d’un autre pensionnaire chargé de lui faire découvrir ses quartiers. Les brimades pleuvront sur lui sans arrêt jusqu’à ce qu’il se montre digne, grâce à son courage physique, d’intégrer une bande de trois petits caïds sans foi ni loi. Entre autres activités illicites, les membres de la bande sont chargés de négocier auprès des chauffeurs de poids lourds les charmes de deux de leurs camarades filles qui se prostituent pour le compte du professeur de menuiserie de l’institution. Pas encore assez endurci, Sergueï fait l’erreur de tomber amoureux de l’une des filles, Anna (Yana Novikova). Lorsque l’un des cadres du pensionnat – mêlé à la combine – convainc les deux filles de partir en Italie exercer le plus vieux métier du monde, Sergueï est saisi d’un accès de folie meurtrière. Quoi qu’il en eût, seul entre tous, il avait conservé au fond de lui une certaine forme de pureté. Dès lors sa trajectoire d’ange exterminateur était fixée.

Que le mal soit le plus souvent « banal » n’enlève rien à son caractère odieux, y compris lorsque les méchants sont en même temps des victimes. The Tribe raconte les mœurs d’une drôle de tribu, celle de grands adolescents pensionnaires dans une institution pour sourds-muets, à Kiev. Au passage, on peut voir ce film comme une métaphore de la société ukrainienne dans son ensemble, dont on sait de longue date qu’elle est gangrénée par la corruption et dont on a récemment appris qu’elle pouvait sombrer dans la guerre civile, une pratique qu’on croyait réservée à d’autres cieux. Quoi qu’il en soit, ce film présenté à la semaine de la critique au dernier festival de Cannes et récompensé à la fois par le prix Révélation-France 4 et par le grand prix Nespresso, décrit une inexorable descente en enfer. Cela commence en douceur : à un arrêt de bus, Sergueï (Grigoriy Fesenko), un jeune garçon sourd-muet un peu balourd mais sympathique, demande son chemin à une dame ; ce n’est évidemment pas facile, la communication se fait à l’aide d’un bout de papier et de quelques gestes ; on le voit ensuite marcher sur un chemin en pente, avec des arbres, c’est la fin de l’été, tout est paisible ; il arrive enfin dans l’institution où il est attendu au moment où s’achève une cérémonie, probablement celle de la rentrée, que Sergueï a ratée de peu. Jusque là tout va bien, mais les choses se gâtent immédiatement après qu’on l’ait mis dans les mains d’un autre pensionnaire chargé de lui faire découvrir ses quartiers. Les brimades pleuvront sur lui sans arrêt jusqu’à ce qu’il se montre digne, grâce à son courage physique, d’intégrer une bande de trois petits caïds sans foi ni loi. Entre autres activités illicites, les membres de la bande sont chargés de négocier auprès des chauffeurs de poids lourds les charmes de deux de leurs camarades filles qui se prostituent pour le compte du professeur de menuiserie de l’institution. Pas encore assez endurci, Sergueï fait l’erreur de tomber amoureux de l’une des filles, Anna (Yana Novikova). Lorsque l’un des cadres du pensionnat – mêlé à la combine – convainc les deux filles de partir en Italie exercer le plus vieux métier du monde, Sergueï est saisi d’un accès de folie meurtrière. Quoi qu’il en eût, seul entre tous, il avait conservé au fond de lui une certaine forme de pureté. Dès lors sa trajectoire d’ange exterminateur était fixée.

Cette histoire ne frapperait pas autant sans le talent de Myroslav Slaboshpytskiy pour créer des images inoubliables : les quatre garçons en costume sombre (leur uniforme d’écolier), pris en légère contre-plongée, parcourant à grand pas les couloirs de l’institution, à la poursuite d’un but obligatoirement maléfique ; sur un parking, ces mêmes garçons débarrassés de leur uniforme qui frappent à la porte des camions pour proposer leur marchandise de chair humaine en minijupe dans la neige ; les bâtiments lépreux, la lumière ténue, les couleurs sales. Cependant la principale force du film, ce qui paradoxalement lui confère plus que tout sa vérité, c’est le fait d’avoir fait appel à des comédiens non professionnels qui sont réellement sourds-muets, qui ne s’expriment donc que dans un langage des signes incompréhensible pour nous (il n’y a aucun sous-titre), si bien que le sens ne nous est transmis, comme dans le cinéma muet d’antan, que par les attitudes corporelles des comédiens et les objets qu’ils manipulent. Ils n’ont pas besoin de crier pour se disputer : la véhémence des gestes suffit pour que nous comprenions leur colère et ses motifs. L’absence de tout sous-titre oblige à se concentrer sur les images pour suivre l’histoire, et cela marche. La bande son traduit un parti pris tout aussi radical : aucun accompagnement musical, juste le son d’ambiance, celui que les sourds n’entendent pas, contrairement à nous, spectateurs. Ainsi, au moment où la violence de Sergueï se déchaîne à grand fracas, nous qui sommes de son côté, commençons par penser qu’il devrait se calmer, qu’il va se faire repérer, jusqu’à ce que nous nous souvenions qu’il est sourd comme tous les autres pensionnaires de l’institution et que lui comme les autres n’entendent rien de ce vacarme.

Chemin de croix

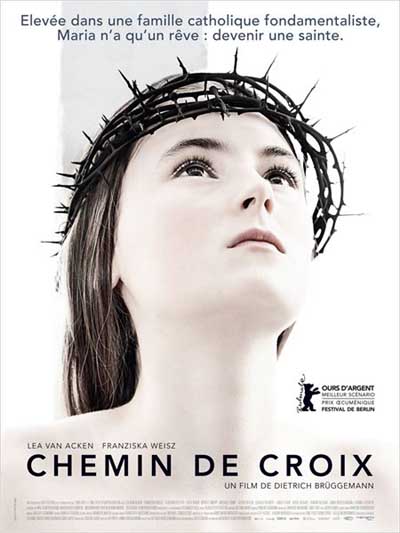

Dans The Tribe, le pensionnat pour sourds-muets s’avère une institution en pleine déliquescence, à l’image de l’Ukraine entière, et les jeunes du film baignent dans le laxisme d’une société qui a perdu tous ses repères. Par contre l’enfermement est total pour Maria (Lea van Acken), l’héroïne du Chemin de croix : les barrières qui se dressent devant elles sont les pires de toutes puisqu’elle se trouve privée de la liberté de penser par elle-même. Née dans une famille catholique intégriste, elle reçoit à la fois l’endoctrinement du prêtre de la Congrégation de Saint-Paul et celui encore plus redoutable d’une mère (Franziska Weisz) incarnant des principes d’un autre âge avec une rigueur telle qu’elle apparaît vite comme de la simple cruauté. S’il arrive à cette mère d’essayer d’être gentille, un mot de trop de la part de sa fille la fait basculer à nouveau dans une sévérité effarante. Maria est alors prise dans un piège particulièrement pervers : elle désire l’amour de sa maman mais, pour l’obtenir, il lui faudrait faire preuve d’une perfection inhumaine, donc impossible à atteindre. Alors que ses principes lui interdisent de mentir, même par omission, il suffit qu’elle avoue la moindre peccadille pour déchaîner immédiatement la fureur de la mère : le piège ne cesse donc de se refermer sur elle. Consciente qu’il n’y a pas de bonheur possible pour elle sur cette terre, elle décide de devenir une « sainte » – moins pour assurer sa place au paradis que dans l’espoir d’obtenir ainsi la guérison de son petit frère, lequel, à quatre ans, n’a pas encore prononcé un seul mot (on comprend facilement pourquoi quand on observe la famille !) – et de mourir ensuite le plus vite possible.

Dans The Tribe, le pensionnat pour sourds-muets s’avère une institution en pleine déliquescence, à l’image de l’Ukraine entière, et les jeunes du film baignent dans le laxisme d’une société qui a perdu tous ses repères. Par contre l’enfermement est total pour Maria (Lea van Acken), l’héroïne du Chemin de croix : les barrières qui se dressent devant elles sont les pires de toutes puisqu’elle se trouve privée de la liberté de penser par elle-même. Née dans une famille catholique intégriste, elle reçoit à la fois l’endoctrinement du prêtre de la Congrégation de Saint-Paul et celui encore plus redoutable d’une mère (Franziska Weisz) incarnant des principes d’un autre âge avec une rigueur telle qu’elle apparaît vite comme de la simple cruauté. S’il arrive à cette mère d’essayer d’être gentille, un mot de trop de la part de sa fille la fait basculer à nouveau dans une sévérité effarante. Maria est alors prise dans un piège particulièrement pervers : elle désire l’amour de sa maman mais, pour l’obtenir, il lui faudrait faire preuve d’une perfection inhumaine, donc impossible à atteindre. Alors que ses principes lui interdisent de mentir, même par omission, il suffit qu’elle avoue la moindre peccadille pour déchaîner immédiatement la fureur de la mère : le piège ne cesse donc de se refermer sur elle. Consciente qu’il n’y a pas de bonheur possible pour elle sur cette terre, elle décide de devenir une « sainte » – moins pour assurer sa place au paradis que dans l’espoir d’obtenir ainsi la guérison de son petit frère, lequel, à quatre ans, n’a pas encore prononcé un seul mot (on comprend facilement pourquoi quand on observe la famille !) – et de mourir ensuite le plus vite possible.

Vivre « saintement » dans l’Allemagne d’aujourd’hui n’est pas chose facile. Il faut fermer ses yeux comme ses oreilles, puisque des « publicités impures » couvrent les murs et qu’une « musique satanique » pousse directement au péché à grands coups de basses et de batterie. Comment faire alors si, dans l’école pourtant catholique fréquentée par Maria, on passe dans les cours de gymnastique l’une de ces musiques trop rythmée ? Ou lorsque, attirée par un gentil camarade, elle voudrait participer à une chorale où l’on chante, certes, des cantates de Bach mais également ces « musiques du diable » que sont le gospel et la soul ? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est impossible, quand on assiste aux tourments de la jeune Maria, de ne pas penser à ceux, plus fréquents, vécus par ces jeunes filles de confession musulmane qui ne voient dans l’école laïque qu’enfer et dépravation !

Pour s’en tenir à Maria, on ne racontera pas la suite de son calvaire, mais c’est bien d’un calvaire qu’il s’agit et le metteur en scène l’a bien voulu ainsi en découpant son film suivant les quatorze « stations » du chemin de croix traditionnel. Adoptant un parti peut-être encore plus radical que son collègue ukrainien, il filme chacune des quatorze scènes en plan fixe, avec seulement trois mouvements de caméras à des moments clés du scénario. Quant aux couleurs, ce sont celles de l’hiver, à l’unisson des sentiments de Maria. Ce film qui se situe dans la même veine que Ruban blanc de Haenneke, a obtenu l’ours d’argent et le prix œcuménique au dernier festival de Berlin.

Comme The Tribe, Chemin de croix est un film sur les ravages que la pureté peut provoquer sur des êtres plongés dans un monde qui la refuse, mais les deux films nous affectent différemment : le premier qui joue sur la violence physique, nous prend à l’estomac ; le second qui joue sur la violence morale, nous perce le cœur.

Octobre 2014