— par Carole Condat —

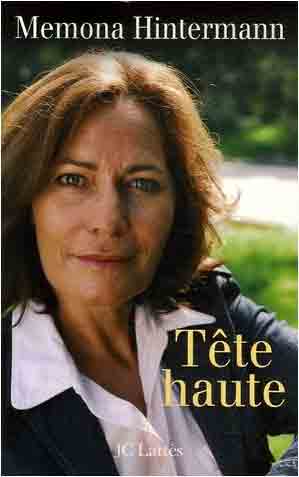

À l’occasion de la sortie en librairie de Tête haute (Jean-Claude Lattès, 280 pages, 17 euros) qui retrace son parcours professionnel et personnel, nous avons rencontré Memona Hintermann. Journaliste singulière, femme spontanée, elle a accepté de s’exprimer sur des sujets de société comme l’école, l’intégration, la discrimination positive et de revenir sur son métier de journaliste.

À l’occasion de la sortie en librairie de Tête haute (Jean-Claude Lattès, 280 pages, 17 euros) qui retrace son parcours professionnel et personnel, nous avons rencontré Memona Hintermann. Journaliste singulière, femme spontanée, elle a accepté de s’exprimer sur des sujets de société comme l’école, l’intégration, la discrimination positive et de revenir sur son métier de journaliste.

Memona Hintermann est née à l’île de la Réunion d’un père indien musulman et d’une mère créole catholique. Issue d’un milieu très modeste, elle est la première bachelière de sa famille. Alors qu’elle poursuit des études de droit, elle remporte un concours organisé par l’ORTF de Saint-Denis de la Réunion et s’engage dans la voie du journa- lisme.

En 1974, âgée de 24 ans, elle arrive pour la première fois en France et travaille comme journaliste à FR3 Orléans. Depuis 25 ans, elle est grand reporter à France 3. De la chute du mur de Berlin en passant par les Bal- kans, l’Irak et l’Afghanistan, elle a couvert tous les temps forts de l’histoire immédiate. Aujour- d’hui, elle couvre principalement le Moyen-Orient.

Memona Hintermann n’a pas écrit Tête haute pour faire le récit de sa vie et de ses expériences de journaliste de terrain : elle a d’abord voulu réagir en citoyenne à la dérive sociale et morale qu’elle a cru percevoir dans les émeutes de novembre 2005. C’est donc pour parler intégration, violence dans les banlieues, racisme et ascenseur social qu’elle a fait le choix d’évoquer ce qu’il pouvait y avoir d’instructif, voire d’« exemplaire » dans son propre parcours : « Comme fille d’immigré, j’ai le droit à la parole et ces questions me tiennent à cœur mais je ne pouvais les aborder sans parler de moi ».

L’US : Vous vous présentez dans votre livre Tête haute comme une enfant de l’école républicaine. Vous dites que l’école a été votre « bouée de sauvetage ».Vous faites donc partie de cette catégorie de la population pour laquelle l’école a joué son rôle d’ascenseur social…

Memona Hintermann : Sans l’école, rien n’aurait été possible. Mes propos peuvent passer pour une profession de foi catégorique mais si je n’avais pas suivi l’enseignement primaire puis secondaire, rien n’aurait été possible. Ma mère voulait que nous sachions lire et écrire mais elle n’envisageait pas que ses enfants aillent au-delà du certificat d’études primaires. C’est vrai que ma génération à la Réunion a pleinement profité de l’école.

L’US : Aujourd’hui, plusieurs indicateurs montrent que l’école ne joue plus pleinement ce rôle d’ascenseur social. Comment expliquez-vous cette régression ?

M. H : L’école peut encore remplir ce rôle mais la jeunesse n’a plus les mêmes attentes. Pour beaucoup de jeunes aujourd’hui, réussir c’est faire la Star Academy et conduire un 4×4. La réussite doit être rapide, fulgurante. Il faut aller très vite sans passer par le temps lent de la progression scolaire. La scolarité est de plus en plus considérée comme une perte de temps. Jeune, je rêvais d’apprendre, aujourd’hui, l’école ne fait plus rêver. Il faut reconnaître que l’école depuis vingt ans n’a pas été aidée : on a isolé les enseignants, on les a paupérisés tout en demandant à l’école de résoudre tous les maux de la société. Dans le même temps, on a continué à présenter les enseignants comme une classe de privilégiés, de per- sonnes hostiles à toutes réformes Je me souviens d’un reportage, il y a pourtant une dizaine d’an- nées, dans une école de Creil. J’étais allé filmer une classe d’élèves non francophones. Il y avait des enfants de 23 nationalités différentes. Je suis partie en me demandant comment cette institutrice faisait pour assumer son travail. Sa tâche était colos- sale. On sentait que pour ces enfants, l’école était un monde totalement étranger. Dans la plupart des pays où je vais en reportage, je tourne dans les écoles et j’interroge des enseignants. Ç’a été le cas en Irak, en Afghanistan, en Russie, en Allemagne, aux États-Unis. C’est le plus juste reflet des tensions qui traversent une société. En France, je suis très inquiète lorsque je vois la violence banalisée dans l’enceinte des établissements scolaires. Il faut absolument s’opposer à cette situation. On ne touche pas à un enseignant, on respecte l’école. Il n’y a pas d’autres moyens pour faire progresser notre société.

L’US : Vous racontez que petite fille vous écoutiez fascinée les leçons d’histoire de France contées par votre institutrice. Vous avez complètement intégré cette histoire qui pourtant n’est pas la vôtre. D’ailleurs vous semblez maintenant regretter de ne pas avoir pris conscience plus tôt de votre spécificité: celle d’être une française de la Réunion. Pensez- vous que l’école actuelle doit intégrer dans son enseignement la iversité culturelle et reli gieuse du public scolaire auquel elle s’adresse ?

M. H : Ce qui m’a surtout manqué, c’est de ne pas connaître ma géographie! J’ai appris les fleuves de la métropole sur les bancs de l’école. C’est plus tard, en me déplaçant pour l’ORTF, que j’ai découvert mon environnement, la géographie de mon île. De même, je n’ai pas appris l’histoire du peuplement de la Réunion. Élève, j’ai dû entendre mentionner seulement une ou deux fois la pratique de l’esclavage et le nom de Victor Schoelcher. Il faut cependant faire attention à ne pas faire éclater notre histoire nationale en une juxta- position d’histoires, des communautés. Il faut transmettre à tous des images unificatrices. Mais je reconnais que mon identification à l’histoire de France a été facilitée par le fait que je n’ai pas été élevée dans la culture de mon père : il n’a pas transmis sa langue, l’hindi, à ses enfants. Nous n’avons pas grandi dans la religion musulmane. Je ne me suis pas sentie tiraillée entre plu- sieurs identités. J’ai fait le choix de la règle commune et du creuset commun. Je me suis inscrite dans la République et dans l’universalité. Je crois que l’école doit aussi faire ce choix. L’histoire enseignée ne doit pas être un tribunal. Il faut enseigner une histoire en bloc et faire confiance pour cela aux enseignants.

L’US : dans votre livre, vous parlez à plusieurs reprises des thèmes de l’immigration et de l’intégration. Vous dites « je suis une fille d’immigrée, je choisis l’intégration », « l’intégration, c’est s’adapter sans renoncer à son univers personnel ; c’est un pari difficile et douloureux ». Mais l’intégration aujourd’hui ne se résume pas à une question de choix ou de volonté…

M. H : Bien sûr. Mais j’aimerais que ce message soit porté par des gens qui bénéficient d’une véritable aura comme Zidane par exemple. C’est un message fondamental. Il ne faut pas éluder ces questions et les abandonner à l’extrême-droite.

L’US : Vous êtes bien placée pour constater que les discriminations perdurent au-delà de la première génération d’immigrés. Quand vous êtes arrivée en France pour travailler sur France 3 Orléans, on vous a suggéré de changer de nom. Plus récemment, lors du renouvellement de votre carte d’identité, vous avez subi des tracasseries administratives humiliantes… Comment faire passer votre mes- sage aux jeunes issus de parents immigrés qui sont souvent confrontés à ce type de discrimination ?

M. H : Ils doivent faire le choix d’avancer et ne pas se replier sur eux-mêmes. On est forcément, à un moment, perçu comme différent. Quand je suis en reportage en Afghanistan et même aux États-Unis, je suis perçue comme différente. On me pose des questions. Il faut oser parler de ses origines, de son histoire, pour faire tomber les préjugés. Vous savez, quand je suis arrivée à Paris en 1978, après mon pas- sage à FR3 Orléans, certains de mes confrères m’ont reproché mon accent et mettaient en doute mes capacités à rédiger correcte- ment en français… mais il faut croire en ses capacités.

L’US : Vous affirmez clairement votre opposition à la pratique de la discrimination positive. Pour vous, ce n’est pas le bon moyen pour mettre fin aux pratiques discriminatoires.

M. H : Tout à fait et les États- Unis en reviennent : certains États veulent revoir leur législation et abandonner la pratique de la discrimination positive. Et puis le contexte français est très différent. À l’antenne, en tout cas, c’est souvent l’arbre qui cache la forêt. On met actuellement en avant des présentateurs noirs ou métis et c’est positif mais ça ne permet pas pour autant à de jeunes journalistes issus de l’immigration de trouver plus facile- ment du travail. C’est un concept qui peut une fois de plus nourrir les théories de l’extrême-droite. Dans les cas de discrimination avérée, il faut que la loi punisse de manière exemplaire mais il faut surtout éduquer. Pour moi, la Réunion nous montre la voie car, dans ce pays de métis, la situation est plutôt encourageante.

L’US : Vous relatez plusieurs anecdotes qui prouvent qu’en France les journalistes subissent des pressions fortes de la part du pouvoir politique. Où en sont les rapports entre les journalistes et les politiques en cette période de campagne électorale ?

M. H : D’abord cette situation n’est pas franco-française. Cela existe dans toutes les pays démocratiques où j’ai eu l’occasion de faire des reportages. Aux États- Unis, et la guerre en Irak le prouve, les médias sont très suivistes mais ils sont capables de faire leur autocritique, de changer radicalement de posture et de mener de véritables enquêtes. Les anglo-saxons, bien plus que nous, ont une tradition de contrôle, d’investigation. En France, nous sommes moins vigilants car la presse écrite est dans une situation financière dramatique et cette fragilité économique la rend très vulnérable. À ce titre, les grands journaux régionaux comme « Ouest France » s’en sortent beaucoup mieux que des quotidiens nationaux et ont les moyens de rester indépendants. Quant à la télé et à la radio, ce sont les plus suivistes. En 2005, au moment du référendum sur le projet de constitution européenne, il est très clair que ces deux médias ont choisi le camp du oui et ils ont obtenu le résultat absolument inverse ! Pour ce qui est de la campagne des présidentielles, je peux surtout parler de la situation dans ma rédaction, celle de France 3, et je constate qu’il y a une vraie volonté, surtout de la part des jeunes journalistes, de rester indépendants. Les syndicats en particulier sont très vigilants et jouent leur rôle. Mais les tentations du pouvoir sont fortes ! La télévision, c’est aujourd’hui le « robinet à expression directe ». Tout le monde a envie de le contrôler ! Aux téléspectateurs et aux auditeurs d’être vigilants.

L’US : Quels sont vos souvenirs de reportage les plus marquants ?

M. H : Je me souviens des gens, plus que des lieux. Je pense sou- vent à cette petite fille que j’avais rencontrée dans un camp de réfugiés vietnamiens au large de la Malaisie. Je me demande ce qu’elle est devenue. Depuis trois ans, je pense aussi beaucoup aux visages croisés en Irak au début de la guerre et en particulier à un fixeur, celui qui nous accompagne sur place et nous aide dans nos démarches. Il s’appelait Ali. C’était un chiite qui parlait très bien anglais. Je n’ai plus de nouvelles de lui depuis plusieurs mois. Il était anti-Saddam Hussein mais aussi très anti-américain… Je me demande parfois s’il n’est pas devenu un combattant. À Bagdad, nous avions aussi fait le portrait d’une institutrice qui nous avait emmenés chez elle. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Ce sont des anonymes mais leurs témoignages sont plus intéressants que les communiqués de presse des officiels. Mainte- nant, ces derniers ne font plus des conférences de presse mais des points de presse orchestrés par les services de communication. C’est frustrant pour un journaliste !

Propos recueillis par Carole Condat pour US Mag n° 647