Présentation par Scarlett Jesus

Je remercie Dominique Berthet de la confiance qu’il me témoigne en me sollicitant, pour la seconde fois, afin de présenter, aujourd’hui, le n° 20 de la revue du CEREAP Recherches en esthétique, consacrée aux « créations insulaires ».

Cette présentation ne s’adresse aujourd’hui ni à un public universitaire, ni à des étudiants. Mais à un public d’amateurs d’art éclairés ou désireux de l’être.

Il ne s’agira pas néanmoins d’un simple compte-rendu journalistique, présentant objectivement les éléments les plus significatifs de cette revue. Mon intention est de vous donner envie de lire cette revue en suggérant le plaisir qui vous attend, sans en déflorer la découverte. Et pour ce faire, je vous dévoilerai ma propre démarche de lecture, démarche qui est le fruit de ce que je suis. Ni une artiste, ni une historienne d’art, mais une critique d’art. Ayant moi-même collaboré à ce numéro ma lecture était précédée d’attentes particulières. Consciente de la part de subjectivité que j’introduirai de la sorte dans ma présentation, j’en assume pleinement la responsabilité.

Révéler son processus de lecture ne constitue-t-il pas un acte impudique ? La rencontre avec un texte (ou avec une œuvre) se situe dans le domaine de l’intime, sur le modèle de la Rencontre (amoureuse) et du désir. Mon projet consiste, en fait, à suggérer un « ravissement », celui d’une lecture venant anticiper la jouissance que procurerait le contact avec des œuvres, qui ne sont qu’entr’aperçues dans la revue.

Quelle démarche « arbitraire » ai-je donc adoptée pour procéder à la lecture de ces quelques 25 articles formant un ensemble de 276 pages ?

J’ai immédiatement pressenti, à la lecture du sommaire que cet ensemble de textes esquissait la carte d’un Nouveau Monde, uniquement composé d’îles. Que chaque article fonctionnait comme une île ayant vocation à être reliée aux autres, à la façon d’un archipel. Et que cet « archipel de pensées » invitait au voyage et à la rencontre. Je me suis alors sentie autorisée à effectuer lecture elle-même nomade, « en archipel », traçant des itinéraires en tous sens, à la rencontre de l’Autre ?

Les contraintes textuelles imposées pour aborder le thème des « créations insulaires » imposaient à chaque auteur, un angle d’attaque lui aussi fragmentaire, à l’image du morcellement d’un archipel. Mon attente, qui est certainement la vôtre, consistait à me demander si, à l’issue de la lecture de ces fragments j’aurai trouvé la réponse à la question posée par Dominique Berthet dans son éditorial : sachant que la présence de la mer crée une relation particulière au lieu, « peut-on parler d’une spécificité de la création insulaire ? »

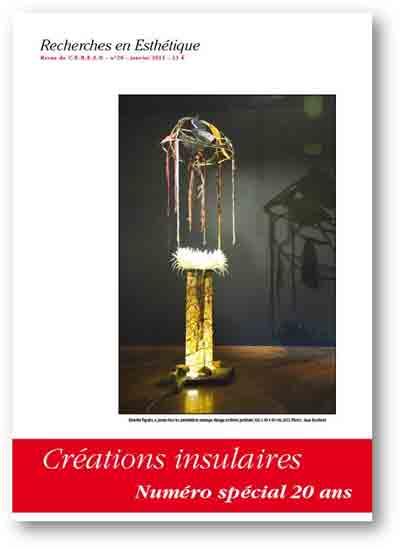

La première trace effectuée consista à relier les 1ère et 4e de couverture. Quelles informations les œuvres représentées fournissent-elles sur l’orientation de ce numéro ? Et partant, quelles nouvelles attentes font-elles naître ?

Si la maquette de ces pages est identique à celle des numéros précédents (à l’exception du n° 1) un regard plus attentif révèle, outre le bandeau annonçant un numéro spécial 20 ans, un léger glissement. Selon l’habitude maintenant établie, une œuvre emblématique figure sur chacune de ces pages. Mais alors que pour les trois précédents numéros avaient été choisies des œuvres de plasticiens guadeloupéens (Joël Nankin et Alain Josephine / Jean-Marc Hunt et François Piquet et à nouveau encore François Piquet et Richard-Viktor Sainsily), nous constatons cette fois un décentrement. Le choix délibéré d’un art contemporain s’accompagne d’un dépaysement vers d’autres rivages.

L’installation d’Emerita Taputu, intitulée A parau mai na (dont le titre gardera son mystère) est d’origine polynésienne. Il s’agit d’une installation monumentale (de 3m20 de haut) qui a recours à des activités traditionnelles, le tissage et le tressage de fibres naturelles. Il est réjouissant de constater que c’est l’œuvre d’une plasticienne qui a été choisie pour la 1ère de couverture. Il sera tout aussi réjouissant de découvrir que sur les 25 articles de ce numéro, 14 sont le fait de femmes. Une parité (respectée au niveau des artistes des 1ère et 4e de couverture), qui mérite d’être relevée dans le monde machiste qu’est l’art.

Maksaens Denis, l’auteur du Nu descendant l’escalier, une image numérique, est haïtien. Cet artiste, qui a fait des études en audiovisuel à Paris, revendique une culture techno. On a pu voir une de ses installations vidéo Tragédie tropicale à l’exposition « Haïti, deux siècles de création artistique » au Grand Palais. Cette œuvre est une référence ironique à Marcel Duchamp, montrant le corps viril nu d’un Noir descendant l’escalier dans une explosion de formes et de couleurs.

Malgré leur apparent contraste, ces œuvres relèvent de l’art contemporain. La lecture des articles de Barbara Prezeau-Stephenson et de Carlo A. Celius pour Haïti, celle de Mana Nowak pour La Polynésie permettront de comprendre comment les artistes de ces « pays en forme d’île » (pour reprendre la formule de Manuel Norvat) se situent par rapport à un art contemporain occidental.

Une fois effectuée cette trajectoire, j’ai mis le cap sur les articles de Dominique Berthet. J’englobe sous ce titre un article : « L’île entre mythe et réalité » que Dominique Berthet signe et deux entretiens qu’il dirigea. L’un avec Marc Jimenez, professeur de philosophie à l’université de Paris I Sorbonne, habitué de la première heure du CEREAP et directeur de la collection « Esthétique » aux éditions Klincksieck. L’autre, « Insulaires et insularité » avec Gerry L’Etang, autre universitaire, collègue de Dominique Berthet à l’UAG en anthropologie. Deux entretiens formant un diptyque de deux regards se complétant, l’un d’un insulaire (Martiniquais), l’autre d’un non-insulaire.

Entrer dans la revue par cette entrée me semblait stimulant quant au « ravissement » escompté, ces trois articles définissant le champ de l’étude et sa problématique. À cela s’ajoute l’admiration que je voue à Dominique Berthet – qui fut mon initiateur en matière de critique d’art –, et à ses écrits d’une grande clarté.

Situés dans le « noyau dur » de la revue formé par un ensemble de huit textes de réflexion théorique (sans la moindre image) ces trois articles (auxquels il conviendrait d’ajouter celui de Dominique Chateau, autre universitaire à la Sorbonne et autre habitué du CEREAP) définissent la relation particulière que l’îlien entretient avec l’espace qui l’environne. Un espace propice à une spiritualité particulière.

D’autres articles suivront qui s’intéresseront à des pratiques artistiques. Celles que l’on trouve chez nos voisins de la Caraïbe. D’autres, situées sur des territoires d’outre-mer. Mais quel que soit l’itinéraire emprunté des passerelles apparaîtront d’un texte à l’autre. Avec, en particulier, la référence récurrente à Glissant et son incitation à pratiquer une pensée « archipellique ». Y feront écho Samia Kassab-Charfi, professeur de littérature française et francophone à l’université de Tunis ou encore Manuel Norvat, enseignant à l’UAG et spécialiste de l’œuvre d’Édouard Glissant qui s’intéressent tous deux aux imaginaires créoles.

Si le mot « île » n’existe pas en créole, c’est que – ici comme dans les autres « péyi » –, et sans pour autant occulter la présence environnante de la mer, les hommes ne se vivent pas comme des « insulaires ». De même, les mythes occidentaux rendant compte de représentations de l’île ne correspondent pas aux imaginaires îliens.

Poursuivant mon périple je suis attiré par la voix d’une femme, Hélène Sirven, dont le propos, « D’îles en archipel, esthétiques insulaires », semble garant d’une révélation possible. Ma curiosité est d’autant plus aiguisée que je la sais – depuis le dernier colloque de novembre du CEREAP, à Gosier – co-directrice avec Dominique Berthet d’une ligne de recherche à l’Institut ACTE, laboratoire de la Sorbonne et du CNRS, sur les « créations insulaires ».

D’une érudition étourdissante, l’auteure structure sa communication en trois parties nommées, en référence à Kandinsky, « points », « lignes », « plans ». Or seule cette troisième partie, non encore réalisée, sera consacrée aux représentations insulaires de la modernité, Hélène Sirven s’en tenant pour l’heure à une première étape de défrichement, celle des « points ».

Nouveau cap sur un « écrit d’artiste » cette fois. Derrière une casquette d’universitaire, on trouve souvent un artiste, tels Barbara Prezeau-Stephenson (à Port-au-Prince, fondatrice d’AfricAmericA), Myrna Guerrero Villalona (République dominiquaine), Isabelle Poussier (Montpellier) ou encore Christian Bracy. Ce n° 20 ne contient qu’un seul « écrit d’artiste », celui de Sentier auquel s’ajoute l’entretien qui clôture la revue entre Hélène Sirven et Jean Rochard, artiste nomade, exerçant actuellement la photographie à Tahiti.

J’apprécie la démarche artistique de Sentier (il travaille sur la fragmentation, les restes de chats et de requins), tout autant que m’émeut son authenticité. Se pliant au « Connais-toi toi-même » de Socrate, Sentier réfléchit aux raisons de son exil. En s’installant en Martinique, « terre de passage », il a fui l’Occident pour « rester dans le passage ». Ses propos – aussi éclairants soient-ils –, par-delà leur sincérité, sont-ils représentatifs de la posture d’autres artistes en Martinique ? Qu’est-ce qui, dans sa démarche, relève d’une singularité ? Qu’est-ce qui est commun aux créations insulaires ?

De Sentier, je glisse à Christian Bracy et à son article « Partir, revenir, retourner » pour l’intérêt que nous portons lui et moi aux artistes guadeloupéens. Écrivant tous deux depuis les tout premiers numéros de cette revue, nos postures restent différentes : son approche découlant de sa pratique de plasticien, la mienne de ma formation littéraire.

Cherchant quels seraient les artistes, en Guadeloupe, dont les créations seraient représentatives de l’insularité, Christian Bracy s’arrête sur quatre artistes « nomades » : Philippe Tomarel, d’origine guadeloupéenne, mais vivant à Paris, François Piquet, métropolitain installé en Guadeloupe depuis une quinzaine d’années, Jocelyn Akwaba-Matignon, qui suivit des chemins de traverse le conduisant de la Vendée au Burkina Faso, puis en Guadeloupe et plus récemment au Guatemala ; et enfin, plus curieusement, Danielle Jerpan-Montpierre (maître de conférences en droit public) qui vient d’exposer à la galerie Cazanove. « Chrétienne convaincue », nous apprend Christian Bracy, cette dernière emprunte à Jackson Pollock la technique du all over. Christian Bracy a écrit pour le catalogue d’ArtBémao III (jamais paru), ce qui peut expliquer le choix des deux premiers artistes. On connait aussi son goût pour la spiritualité, d’où l’intérêt porté aux deux autres. On comprend aisément qu’il ait choisi, à propos de François Piquet, d’évoquer sa série de sculptures intitulée Jean de souche, parfaitement en rapport avec la problématique de la revue. Utiliser le poirier-péyi, ou le bambou comme le fait Michel Rovelas, ou encore le gaïac comme l’indique Domitille Tellier-Barbe à propos des casse-têtes de Jean-Michel Boéné en Nouvelle-Calédonie s’avère être un choix emblématique. Une autre série récente de François Piquet, celle des Archipels du moi, aurait pu être évoquée. Elle le sera, par Anne-Catherine Berry, évoquant les graffitis en Martinique.

Alors que ma propre réflexion s’est portée sur les différentes postures possibles que les artistes guadeloupéens pouvaient adopter pour rendre compte de leur relation au lieu, celle de Christian Bracy a fait le choix de ne présenter que quelques « créations » récentes. Une démarche identique sera adoptée par la critique et historienne d’art cubaine, Yolanda Wood (par ailleurs directrice du centre d’études de la Caraïbe la Casa de las Americas). Dans son article (traduit en français) « Cuba sur mer : une insularité symbolique et un engagement environnemental », curieusement sans visuel, elle choisit de mettre sur le devant de la scène trois artistes engagés : Manuel Mendive, Julio Larramende et Kcho, œuvrant pour la protection du milieu marin (coraux, tortues) ou utilisant les détritus rejetés par la mer comme métaphore du voyage et de la migration.

Sophie Ravion D’Ingianni, critique et historienne d’art en Martinique s’est également penchée sur la relation de Cuba avec la mer, en concentrant ses réflexions sur un seul artiste Abel Barroso.

L’ouvrage de Yolanda Wood, L’art dans la Caraïbe (Islas del Caribe : naturaleza-arte-sociedad), fait autorité en la matière. Publié en 2012 à la Havane et malheureusement non encore traduit, il est présenté en fin de numéro dans les « Notes de lecture » par Olivia Berthon qui y fait référence dans sa communication concernant les installations en Martinique, évoquant l’Héritage de Cham de Bruno Pédurand (dit Iwa), les installations de barils de Christian Bertin ou les Guerriers de l’absolu de Serge Goudin-Thébia réalisés à partir de feuilles de raisiniers. Le choix de cette matière – comme pour l’installation d’Emerita Taputu déjà évoquée – vaut à cet artiste les qualificatifs d’« arborigène de la terre » et de « primitif de la matière ». À cela s’ajoute chez ces artistes, une caractéristique, celle d’une « perception mystique du visible ». Ce qui explique d’une certaine manière leur prédilection pour l’installation dont Olivia Berthon rappelle l’étymologie latine : « in-stallare » c’est placer un dignitaire dans une stalle du chœur de l’Église.

Anne-Catherine Berry, autre doctorante, s’est intéressée à une autre pratique, urbaine celle-ci et plus ou moins subversive, qui semble privilégiée aux Antilles françaises, le graffiti. Cette pratique qui se veut artistique chez François Piquet entreprenant, dans ses Archipels du moi, de déconstruire les stéréotypes culturels, ou chez Ronald Cyrille (dit B. Bird) dont les bombages expriment un univers symbolique magico-religieux, n’a néanmoins pas toujours cette prétention. En complément de ces articles concernant la Martinique, il est loisible de se reporter à des ouvrages très récents dont les notes de lecture en fin de volume rendent compte : Installations d’Itzhak Goldberg, publication du CNRS (2014), Le mouvement muraliste aux États-Unis (2014) d’Hervé-Armand Bechy, fondateur du site Art public et Le street art au tournant de Christophe Génin (2013), professeur à l’université de Paris1 Sorbonne.

Il est à noter que parmi les différentes pratiques insulaires dont les planches couleur rendent compte, ne figurent que deux « acryliques sur toile », l’une de Jocelyn Akwaba-Matignon et l’autre de Monica Ferreras de Saint-Domingue, Una gota en tu océano. L’article de Myrna Guerrero Villalona (traduit de l’espagnol par Solange Bussy, maître de conférences à l’UAG) nous offre un panorama très complet de l’actualité artistique de cette île, s’arrêtant en particulier sur les performances d’Iris Perez.

Curieusement la pratique urbaine du graffiti, va se retrouver aux antipodes de la Caraïbe, en péyi Kanak. Baj Strobel (qui a séjourné plusieurs mois dans cette région), en observe sur les abris bus. Ethnologue de formation, mais aussi historienne, critique d’art et membre d’AICA SC, ayant collaboré au premier numéro de Recherches en Esthétique, Baj Strobel est une « nomade » qui se plait « dans le passage », comme Sentier, et vit actuellement au Laos après avoir séjourné au Sénégal, en Guyane et en Guadeloupe.

Les deux articles que propose le n° 20 de Recherches en Esthétique à propos de la Nouvelle-Calédonie se complètent idéalement. Celui de Baj Strobel s’intéresse aux productions « autochtones » tandis que celui de Domitille Tellier-Barbe fait porter sa réflexion sur Nouméa et la galerie d’art actuel, Lec Lec Tic.

D’un antipode à l’autre, je lis alors les deux articles traitant des pratiques plastiques à La Réunion. Le premier, écrit par Patricia de Bollivier (directrice de l’École Supérieure d’Arts de La Réunion), présente – comme Yolanda Wood le faisait pour Cuba –, un panel de jeunes artistes s’inscrivant délibérément du côté de l’art contemporain. Mais un art qui cherche à s’articuler sur une mythologie propre à cette île. Deux œuvres, de Sasha Nine et de Stéphane Gilles, font l’objet de reproductions en couleur dans les planches centrales de la revue. À sa suite, Isabelle Poussier a préféré, comme Sophie Ravio D’Ingianni, consacrer sa réflexion à une seule artiste Stéphanie HOAREAU. Cette dernière continue à pratiquer la peinture acrylique sur toile. Si ses portraits hyperréalistes font penser à ceux de Nicole Reache, ceux-ci s’inscrivent dans un projet politique et social (plus proches d’Ernest Pignon-Ernest) : celui de peindre une galerie de SDF, ces « habitants du dehors », à la frontière d’une société qui les exclut.

Retour à la Polynésie française avec un premier article de Mana Nowak qui oppose « Art autochtone et imaginaire occidental » pour définir des pratiques (à la limite de l’art et de l’artisanat) relevant d’une « esthétique de la rupture ». Fait suite à cette présentation, l’entretien qu’Hélène Sirven consacre à Jean Rochard, se partageant entre Tahiti et Paris et par ailleurs artiste. Le rapport qu’entretiennent les photographies de celui-ci avec le paysage est au centre de l’entretien.

De la photographie à la vidéo et de la vidéo au cinéma, les chemins se croisant, j’ai terminé mon périple avec l’article « Retour sur l’île de L’Avventura » de José Moure. Antonioni, revenant 24 ans après à Lisca Bianca où il tourna L’Avventura, réalise un court métrage documentaire, consacré à ce lieu mythique qui, en provoquant chez lui un regard nouveau sur le visible, donna naissance à un cinéma nouveau. Pour José Moure, ce documentaire nous laisse le sentiment d’un manque (« Rien n’a eu lieu que le lieu »). La faute peut-être à Antonioni qui n’a su « penser en archipel » cette naissance et la situer dans sa dimension universelle ?

Heureusement ce ne sera pas le cas concernant l’émergence d’une esthétique nouvelle que ce numéro de Recherches en Esthétique laisse entrevoir et nulle frustration n’attend le lecteur. Cette revue, en entreprenant de questionner les œuvres d’artistes Guadeloupéens et Martiniquais à partir de thèmes différents, se proposait de les mettre en rapport avec d’autres œuvres d’horizons divers. La thématique choisie cette année, « créations insulaires », permet cette fois de dépasser le cadre territorial des découpages en DOM/TOM, pour replacer ces péyi dans des cadres géographiques plus appropriés. Celui de la Caraïbe, mais aussi celui d’un Nouveau Monde « en archipel ». Je vous invite à embarquer pour une Odyssée qui vous réserve de belles découvertes. Vous souhaitant une navigation agréable.

Samedi 28 février 2015, médiathèque du Gosier, Guadeloupe