— par Janine Bailly —

De la Colombie, à l’honneur sur l’écran de la salle Frantz Fanon ce jour-là, je garderai une image essentiellement douloureuse, deux films s’étant succédé pour dire du monde la face sombre et violente. Et quand bien même à la fin le ciel se fait plus clair, c’est l’image d’une humanité sans clémence qui sous nos yeux a pris corps. Mais ce cinéma-là aussi, en dépit du malaise qu’il peut générer, m’est nécessaire, nourrit ma réflexion et me demande de repenser mon rapport au monde. Aride par ses sujets, il reste œuvre d’art, et non reportage documentaire, par le travail sur le cadrage et la lumière, par un montage fictionnel élaboré, par le talent et la beauté de ses acteurs, parfois si singulière.

De la Colombie, à l’honneur sur l’écran de la salle Frantz Fanon ce jour-là, je garderai une image essentiellement douloureuse, deux films s’étant succédé pour dire du monde la face sombre et violente. Et quand bien même à la fin le ciel se fait plus clair, c’est l’image d’une humanité sans clémence qui sous nos yeux a pris corps. Mais ce cinéma-là aussi, en dépit du malaise qu’il peut générer, m’est nécessaire, nourrit ma réflexion et me demande de repenser mon rapport au monde. Aride par ses sujets, il reste œuvre d’art, et non reportage documentaire, par le travail sur le cadrage et la lumière, par un montage fictionnel élaboré, par le talent et la beauté de ses acteurs, parfois si singulière.

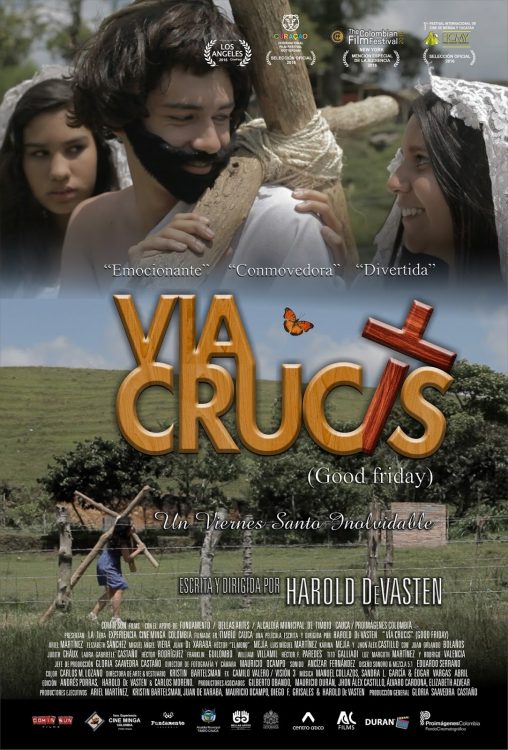

De Harold de Vasten, voici Via Crucis, en français Chemin de croix, (c’est aussi le nom d’une œuvre de Frantz Liszt pour clavier et voix, mais la musique du film sera celle d’un orphéon municipal) : nous sommes emportés dans un village aux rues tristes et désolées, à la lumière plus blafarde que blanche, comme en surexposition, et qui nous plonge dans une irréalité décalée. C’est le bourg de Timbío, rebaptisé pour le film El Santísimo, où se déroulera, pendant la Semaine Sainte, et selon la tradition séculaire, la reconstitution de la passion du Christ — que la guérilla elle-même, parvenue jusque là, n’avait pas pu interrompre.

Un film sans grands moyens, financé par certains acteurs et par les villageois, tourné avec deux appareils photo numériques, interprété par six comédiens professionnels secondés par une centaine d’habitants du lieu. Un film étrange où la naïveté de la fiction, le ridicule avéré et voulu de certains personnages comme de certaines situations, engendrent un drôle de rire, car rien de sérieux n’intervient dans cette reconstitution-là : un casting à la recherche des figurants voit défiler d’incongrus prétendants ; décédé bouteille à la main le matin même, le prêtre est remplacé au pied levé par le professeur qui, les stations du Chemin de Croix n’ayant pas toutes été installées, procède à leur regroupement deux à deux ; le « soldat romain », incapable de séparer jeu et réalité, flagelle plus que de raison le Christ, qui finira par jeter croix et couronne aux orties et partir main dans la main avec la Vierge. Un autre Christ alors sera recruté en urgence, et là se confirme l’idée que cette caricature cache bien d’autres choses. Car ce Christ obligé, qui refuse de tomber, que l’on ceinture et jette à terre, n’est autre que l’innocent du village, étrange vagabond martyrisé et qu’un geste esquissé semble clouer sur la croix. Il fera figure de rédempteur quand éclatent orage et séisme, et que l’on voit l’enfant paralysée, sur laquelle son regard s’était posé, courir dans une nature transfigurée. C’est pour la fillette que Isabel et Jesus-María attendent un miracle : elle, recourant à la religion, tente d’organiser le chemin de croix ; lui espérant vainement aide pécuniaire des politiques, change symboliquement de chemise, bleue ou rouge selon l’autorité convoquée ! Querelles et dissensions agitent en effet le village, qui empêchent le couple de trouver aide et compassion. La cruauté des hommes a pour image récurrente les coups, qu’ils soient ceux donnés au Christ, ceux administrés interminablement à l’âne réticent, ou ceux que reçoit Jesus-María jeté dans la boue de la rue, double parfait du Christ mais plus tard, dans ce qui sera le plus beau plan du film, orant en supplique aux pieds de son épouse Isabel. La belle envolée finale de papillons, le miracle advenu, serait-il possible que nous y croyions ?

Sombre, malgré son happy end, le second long métrage de fiction de Juan Andrés Arango García après La Playa D.C. — sélectionné au festival de Cannes en 2012 dans la catégorie Un certain regard, et qui suivait une fratrie dans sa dure expérience de survie à Bogota) — le film X Quinientos emprunte son nom à un village du Yucatan. Dans trois pays de ce continent américain multiculturel, trois cités sont élues, pour recueillir plus qu’accueillir trois adolescents venus d’ailleurs. Trois histoires tissées en parallèle se croisent et se répondent sans jamais se rencontrer. Le film montre par alternance des séquences prises à chacune de ces trois vies, ce qui peut déconcerter, aucun lien ne faisant le raccord entre elles. On comprend cependant que, partant de ces trois destins qui se font écho, le réalisateur entend donner sa façon d’appréhender un monde en mutation, où plus rien n’est fixe, où les migrations, volontaires ou contraintes, font qu’un avenir incertain est toujours à reconstruire. Aussi ces trois trajectoires se ressemblent-elles, frappées au sceau du deuil, de l’exil et de l’exode : son père mort, David le taciturne s’éloigne de son village, perdu dans la montagne, et tente à Mexico une vie ouvrière sur les chantiers de construction. Au décès de sa mère, Maria quitte Manille et rejoint à Montréal sa grand-mère exilée. Alex qui a cru au rêve américain n’a connu que le container où le clandestin se cache et parfois meurt — ainsi a-t-il perdu son compagnon qui n’en est pas revenu — puis la prison avant d’être de retour en Colombie, dans son quartier de Buenaventura, à la criminalité galopante, dans la ville réputée la plus dangereuse du monde. À l’âge où l’on se forge un destin, chacun cherche sa place au sein d’un univers hostile parce qu’inconnu, chacun erre, dérive à la recherche d’une identité propre, chacun se perd et peut-être se retrouve. Se démarquer en adoptant les signes d’un groupe, telle est la volonté de David qui, pour échapper à l’emprise d’un gang menaçant, entre dans un univers « punk-rock », pour lui chaleureux, cheveux en haute crête colorée, blouson de faux cuir décoré de brillances, danses débridées sous les lumières stroboscopiques. Se rebeller, exprimer son désir de retourner « chez elle », et en obtenir le droit, Maria le fait en préférant au lycée un groupe de camarades philippins, à la culture « gangsta » latino-américaine, dont elle adopte les codes. Plus amer, plus escarpé est le chemin d’Alex. Pour acheter le moteur qui lui permettrait de se faire pêcheur, il « travaille » avec un gang de criminels, dont il prendra la tête afin de protéger un jeune frère en passe d’être perverti, et pour lequel sera dans cette troisième histoire le happy end.

Sombre, malgré son happy end, le second long métrage de fiction de Juan Andrés Arango García après La Playa D.C. — sélectionné au festival de Cannes en 2012 dans la catégorie Un certain regard, et qui suivait une fratrie dans sa dure expérience de survie à Bogota) — le film X Quinientos emprunte son nom à un village du Yucatan. Dans trois pays de ce continent américain multiculturel, trois cités sont élues, pour recueillir plus qu’accueillir trois adolescents venus d’ailleurs. Trois histoires tissées en parallèle se croisent et se répondent sans jamais se rencontrer. Le film montre par alternance des séquences prises à chacune de ces trois vies, ce qui peut déconcerter, aucun lien ne faisant le raccord entre elles. On comprend cependant que, partant de ces trois destins qui se font écho, le réalisateur entend donner sa façon d’appréhender un monde en mutation, où plus rien n’est fixe, où les migrations, volontaires ou contraintes, font qu’un avenir incertain est toujours à reconstruire. Aussi ces trois trajectoires se ressemblent-elles, frappées au sceau du deuil, de l’exil et de l’exode : son père mort, David le taciturne s’éloigne de son village, perdu dans la montagne, et tente à Mexico une vie ouvrière sur les chantiers de construction. Au décès de sa mère, Maria quitte Manille et rejoint à Montréal sa grand-mère exilée. Alex qui a cru au rêve américain n’a connu que le container où le clandestin se cache et parfois meurt — ainsi a-t-il perdu son compagnon qui n’en est pas revenu — puis la prison avant d’être de retour en Colombie, dans son quartier de Buenaventura, à la criminalité galopante, dans la ville réputée la plus dangereuse du monde. À l’âge où l’on se forge un destin, chacun cherche sa place au sein d’un univers hostile parce qu’inconnu, chacun erre, dérive à la recherche d’une identité propre, chacun se perd et peut-être se retrouve. Se démarquer en adoptant les signes d’un groupe, telle est la volonté de David qui, pour échapper à l’emprise d’un gang menaçant, entre dans un univers « punk-rock », pour lui chaleureux, cheveux en haute crête colorée, blouson de faux cuir décoré de brillances, danses débridées sous les lumières stroboscopiques. Se rebeller, exprimer son désir de retourner « chez elle », et en obtenir le droit, Maria le fait en préférant au lycée un groupe de camarades philippins, à la culture « gangsta » latino-américaine, dont elle adopte les codes. Plus amer, plus escarpé est le chemin d’Alex. Pour acheter le moteur qui lui permettrait de se faire pêcheur, il « travaille » avec un gang de criminels, dont il prendra la tête afin de protéger un jeune frère en passe d’être perverti, et pour lequel sera dans cette troisième histoire le happy end.

En sus de cette journée, la Colombie s’est dévoilée ce jeudi soir, pour un nombre restreint de spectateurs, dans le drame Oscuro Animal, de Felipe Guerrero, présenté à Madiana en avant-première française. Film nécessaire, sans dialogues, qui donc ne parle pas mais montre sans juger, dans une image nocturne, le parcours brisé de trois femmes, prises dans la tourmente d’une guerre trop longue, qui dévaste leurs campagnes et les jette hors de leur vie avec pour point de mire Bogota, sur les routes, en butte à la cruauté des hommes. Par moments insoutenable, dans l’implicite plus encore que dans ce qui est vu, mais extrêmement bien fait… âmes sensibles s’abstenir peut-être ? Non, car si l’on en croit le réalisateur, il a montré de ces femmes celles qui ont survécu, l’une réapprenant à vivre, et apprenant enfin à écrire, auprès d’une enfant que le hasard lui a confiée, l’autre secourue, épaulée et munie d’un travail par une autre femme au marché de la ville.

En sus de cette journée, la Colombie s’est dévoilée ce jeudi soir, pour un nombre restreint de spectateurs, dans le drame Oscuro Animal, de Felipe Guerrero, présenté à Madiana en avant-première française. Film nécessaire, sans dialogues, qui donc ne parle pas mais montre sans juger, dans une image nocturne, le parcours brisé de trois femmes, prises dans la tourmente d’une guerre trop longue, qui dévaste leurs campagnes et les jette hors de leur vie avec pour point de mire Bogota, sur les routes, en butte à la cruauté des hommes. Par moments insoutenable, dans l’implicite plus encore que dans ce qui est vu, mais extrêmement bien fait… âmes sensibles s’abstenir peut-être ? Non, car si l’on en croit le réalisateur, il a montré de ces femmes celles qui ont survécu, l’une réapprenant à vivre, et apprenant enfin à écrire, auprès d’une enfant que le hasard lui a confiée, l’autre secourue, épaulée et munie d’un travail par une autre femme au marché de la ville.

Janine Bailly, Fort-de-France, le 24 mars 2017