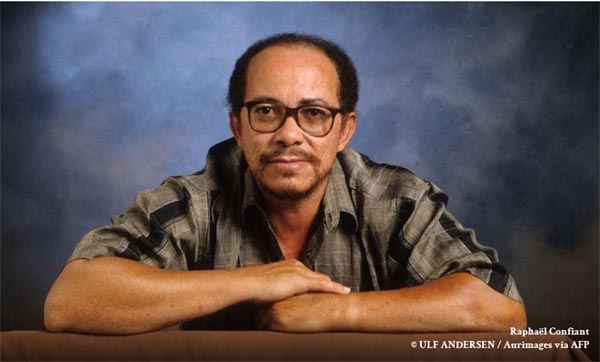

Dans son dernier roman, « Du Morne-des-Esses au Djebel« , Raphaël Confiant interroge la place des soldats antillais dans la guerre d’Algérie, nuance l’engagement fanonien de ses pairs et revient sur la question identitaire. Rencontre.

Dans son dernier roman, « Du Morne-des-Esses au Djebel« , Raphaël Confiant interroge la place des soldats antillais dans la guerre d’Algérie, nuance l’engagement fanonien de ses pairs et revient sur la question identitaire. Rencontre.

Marianne : Vous êtes romancier, vous écrivez aussi des polars, des contes mais vous n’êtes pas historien. Or, avec Du Morne-des-Esses au Djebel vous romancez l’histoire, comme vous l’avez déjà fait dans Le Bataillon créole et L’Insurrection de l’âme, Frantz Fanon, vie et mort du guerrier-silex. Pourquoi prendre ce pari risqué ?

Raphaël Confiant : Il faut éviter la routine. Nous, écrivains, sommes sans arrêt menacés, guettés par elle. C’est pour cela que je m’efforce, même si le roman est mon genre favori, d’en explorer d’autres. S’agissant de ce roman sur les Antillais dans la guerre d’Algérie, de celui sur Fanon ou du Bataillon créole qui parlait de la participation des soldats antillais à la Première guerre mondiale, je me suis rendu compte finalement que le roman et l’histoire pouvaient aisément faire chemin commun. Pourquoi ? Parce qu’aux Antilles, les archives ne sont pas aussi complètes et accessibles que dans l’Hexagone. Tout repose sur une espèce de mémoire populaire et, comme on le sait, la mémoire populaire est quelque chose d’extrêmement fragile, les souvenirs s’estompent vite. Et c’est le cas de la guerre d’Algérie. Elle n’est pas si vieille mais quand j’interroge autour de moi, je m’aperçois qu’elle est oubliée ou seulement assimilée à Frantz Fanon. L’image de Fanon a complètement occulté la guerre d’Algérie en Martinique.

Comment vous êtes-vous documenté, quelles ont été vos sources ?

Ce sont des sources multiples. D’abord, je dois dire que j’ai enseigné en Algérie pendant deux ans à la fin des années 70 et que la connaissance de ce pays m’a beaucoup aidé. Ensuite, j’ai rencontré en Martinique des anciens combattants : soit des soldats professionnels, qui étaient tout à fait contents d’avoir fait la guerre, majoritaires, soit des déserteurs qui avaient choisi la voie de Fanon, c’est-à-dire de rejoindre le FLN. Ceux-là sont beaucoup moins nombreux. Dans mon livre, je campe trois personnages principaux, l’un qui est du peuple, a fait Saint-Cyr, se retrouve en Algérie et va finalement déserter car il va comparer la situation des Antillais à celle des Algériens, y trouver quelques similitudes. Un autre qui est d’une famille de la petite bourgeoisie, fait très bien son « devoir » et participe à cette guerre sans état d’âme. Et puis un dernier, jeune étudiant de la Sorbonne, qui hésite pour finir par déserter. Ces trois personnes ont vraiment existé, deux d’entre elles sont décédées. Ce qui est important, c’est que j’ai eu obtenu les témoignages de leurs bouches. Il y a bien sûr la part de fiction : imaginer les dialogues, telle embuscade, etc, mais toujours à partir de ces témoignages, et de récits écrits. Car les soldats ont beaucoup écrit sur la guerre d’Algérie. Ce n’est pas toujours très bien tourné, souvent publié chez des petits éditeurs, mais quand je me suis mis à chercher, j’ai découvert un nombre impressionnant de témoignages de soldats. Et la scène liminaire de mon roman, celle du viol collectif, est vraie.

Une chape de silence entoure souvent les militaires français de Métropole qui ont fait la guerre d’Algérie. Avez-vous rencontré la même difficulté pour leurs alter ego antillais à évoquer ce passé ?

Oui. Je pense que c’est un sentiment après coup. Parce que ces militaires n’ont jamais désavoué ce qui s’est passé en Algérie à l’époque où ça s’est passé. Quand ils ont été démobilisés, ils ont obéi. Mais comme il y a eu des révélations, sur ce que Massu ou Salan ont commis par exemple, ils sont aujourd’hui réticents à en parler. Aucun d’eux n’a remis en cause la nécessité de cette guerre. Les détails sur les tortures, ils n’ont jamais voulu me les donner et m’ont assuré qu’ils n’ont participé à aucune de ces séances ni rasé aucun village. Mais je sentais bien une certaine gêne chez eux et elle est compréhensible car cette guerre n’a jamais été appelée par son nom. On disait « les événements d’Algérie ». Quand vous êtes dans une vraie guerre et qu’il y a des exactions, vous pouvez les mettre sur le compte de la guerre. Mais une guerre qui ne dit pas son nom, cela ressemble à du droit commun et il n’y a pas de quoi en être fier. J’ai dû arracher les choses à ceux que j’ai rencontrés.

Il y a trois ans, vous publiiez L’Insurrection de l’âme une autobiographie romancée de Frantz Fanon. Ce nouveau roman en est-il la suite logique, comme un hors-champ qui terminerait le tableau ?

Absolument. Il fallait donner à voir Fanon de l’intérieur. Il est devenu une espèce d’icône, un peu comme Che Guevara, désincarnée, que l’on brandit avec deux ou trois citations sorties à tout bout de champ, sans vraiment lire ses livres. On en fait un apôtre de la violence alors que, quand on regarde bien, aucun mouvement terroriste ne s’est jamais réclamé de Fanon. Ensuite, ce livre était une manière pour moi de l’humaniser, de le sortir du symbole. Mais je me suis rendu compte au bout d’un moment que cette image grandiose de Fanon cachait le sort de milliers de soldats martiniquais, guadeloupéens, guyanais qui ont participé à la guerre d’Algérie et dont personne ne parle. J’ai pensé qu’il fallait complexifier les choses et dire que non, tous les Antillais qui étaient en Algérie pendant la guerre n’étaient pas des Fanon, loin de là, très loin de là. La majorité d’entre eux étaient soit des appelés soit des militaires de carrière, tout à fait d’accord pour faire tranquillement ce qu’ils appelaient leur devoir. Fanon et une poignée d’autres ne sont que des exceptions.

Vous avez vécu en Algérie. Votre intérêt pour son histoire vient-il de cette période ? Qu’est-ce qui vous captive alors ?

J’ai vécu là-bas à la fin des années 70, à l’époque du président Houari Boumédiène. C’était l’époque fameuse d’Alger, « Mecque des révolutions ». On disait alors : « Si vous êtes musulmans vous allez à la Mecque, si vous êtes révolutionnaire, vous allez à Alger ! » Il y avait dans cette ville tous les mouvements de libération, du Mozambique, de l’Angola, de l’Afrique du Sud. Il y avait même l’Irish Republican Army, le Front de Libération du Québec, les Tigres Tamouls, c’était fascinant, il y avait le monde entier.

Du Morne des Esses au Djebel c’est une trajectoire que l’on peut tout du long du roman inverser, de l’Algérie à la Martinique. Il y a ces allers-retours incessants entre les deux. Pourquoi cette volonté d’évoquer autant la Martinique que l’Algérie ?

Ce n’est pas un roman sur l’Algérie. C’est un roman sur la participation des soldats antillais dans la guerre d’Algérie. J’ai donc choisi cette optique qui consiste à faire des allers-retours, de façon à ce que les deux pays soient présents presqu’à part égale. Ces soldats martiniquais étaient là-bas mais leur mémoire n’était pas effacée. C’était important pour moi de montrer la différence de cultures. C’est un choc culturel à encaisser pour un Antillais lorsqu’il arrive en Afrique du Nord. Je permets au lecteur de comprendre ce choc culturel en présentant le passé, les souvenirs de certains personnages. Ces souvenirs lui montrent que, entre le Morne-des-Esses en Martinique et le Djebel en Algérie, il y a quand même un monde. Et ce monde-là, il faut le traverser, ce n’est pas facile. On a affaire à deux sociétés totalement différentes.

L’Algérie est une société atavique, qui existait avant la colonisation, les Français ne sont arrivés là qu’en 1830. Tandis que la société antillaise, elle, est une création de la colonisation, comme toutes les sociétés des Amériques et des Caraïbes. Le rapport au passé, à l’identité, n’est pas le même. Par exemple, le Cheikh Ben Badis opposé à la France dans les années 30, disait : « J’ai un pays, il s’appelle l’Algérie, j’ai une langue, elle s’appelle l’arabe, j’ai une religion, elle s’appelle l’islam. » C’est clair. Un Antillais, lui, il naviguait entre la langue française et la langue créole, entre les Blancs et les Noirs, les Indiens et les Chinois. Il y a une incertitude identitaire antillaise confrontée à la certitude identitaire des Maghrébins, et des Français aussi. Le soldat antillais se trouve prisonnier entre ces deux certitudes. J’ai voulu évoquer cela beaucoup plus que la solidarité entre colonisés, qui est évidente mais là encore, qui doit être complexifiée.

Vos trois personnages, Juvénal, Ludovic et Dany, renvoient à des choix et des parcours différents dans cette guerre mais ils incarnent aussi une société martiniquaise très divisée, où la définition sociale se repère par la graduation de la couleur de peau. Cela existe toujours en Martinique ?

Ça s’est beaucoup atténué, mais oui, il y a toujours en Martinique une pigmentocratie comme dans toute la Caraïbe et l’Amérique latine. C’est un néologisme un peu barbare mais ça veut bien dire ce que ça veut dire : plus on est proche du Blanc, mieux ça vaut. Dans ces sociétés où il y a des Noirs, des Chinois, des Indiens, des Syro-libanais, des Blancs, il y a des mélanges bien sûr. Dans ces mélanges, au sein d’une même famille par exemple, quelqu’un peut très bien avoir un phénotype qui se rapproche du Noir et celui de son frère, plutôt proche du Blanc. Et ça a toujours créé chez nous non pas du racisme – c’est pour ça que je distingue la pigmentocratie de la société raciste – mais je dirais du colorisme. Le colorisme est très présent.

Au-delà de la question de l’identité complexe aux Antilles, il y a aussi celle des changements de patronymes que vous évoquez à travers le personnage de Ludovic. Des identités qui fluctuent en cheminant…

Les esclaves africains arrivaient sur les côtes américaines avec leurs noms, que les colons ne connaissaient pas bien sûr. Donc au débarquement des esclaves, ceux-ci étaient baptisés et on leur donnait un prénom, pas un nom. A l’abolition de l’esclavage en 1848, les officiers d’état civil leur donnaient des noms latins, grecs ou français piochés dans le calendrier ou l’almanach. Puis, voilà que ces gens se retrouvent en Algérie, certains passent du côté algérien et décident de prendre un autre nom encore. Pour la troisième fois en quelque sorte, ils changent de patronymes ! Fanon l’avait fait, il s’appelait Omar. Cela montre quoi ? Que nul n’est prisonnier de son identité, c’est le message que je tire de cela. On vous fait croire que vous êtes né dans une culture, que vous avez une langue et une religion à vie. Ce n’est pas vrai. Si on veut rester dans son identité, c’est logique et non-critiquable. Mais décider de naviguer entre les cultures, ce n’est pas plus condamnable que vouloir garder la sienne. Il y a Rimbaud, parti dans le désert, Gauguin, sur ses îles … Or toutes les sociétés condamnent le vagabondage identitaire, elles n’aiment pas cela car elles aiment les identités carrées, c’est tellement plus facile à contrôler. Attention, je distingue changer d’identité volontairement et changer d’identité sous la pression d’un pouvoir qui vous oblige.

Vous défendez donc la possibilité de se composer sa propre identité, de se créoliser.

C’est ce que j’ai toujours défendu, avec d’autres écrivains, mais je m’aperçois avec tristesse que partout dans le monde, ce qui domine c’est le « woke » en anglais, qui en français se traduit par « l’hystérisation scénarisée de l’indignation » ! Je ne dis pas que ces indignations ne sont pas justifiées, mais les réseaux sociaux aidant, il y a quand même une hystérisation identitaire qui est néfaste. Les gens discutent en vase clos ; à quoi sert Internet si c’est pour parler avec des gens qui ont les mêmes idées que vous ? On est prisonnier de ça.

Du Morne-des-Esses au Djebel de Raphaël Confiant, Caraïbéditions, 424 p., 21,30€

Source : Marianne