— par Janine Bailly —

On l’attendait avec une vive impatience, cette onzième édition des RCM. Elle nous est arrivée en cette seconde moitié du mois de juin, un peu plus tard qu’à l’accoutumée, et de ce fait en concurrence avec les manifestations de la Fête de la Musique. Mais encore, oserai-je le dire, en parallèle aux retransmissions des matches de l’Euro 2016. Et c’est sans doute regrettable, tant il est vrai que l’on peut tout autant aimer les concerts bon enfant sous le ciel étoilé de la Savane, les affrontements sportifs, plus ou moins agressifs ou théâtraux, des équipes de foot sur petit – ou grand écran quand Madiana nous le propose, et les films sélectionnés dans le cadre du festival qu’organise la section cinéma de Tropiques-Atrium.

On l’attendait avec une vive impatience, cette onzième édition des RCM. Elle nous est arrivée en cette seconde moitié du mois de juin, un peu plus tard qu’à l’accoutumée, et de ce fait en concurrence avec les manifestations de la Fête de la Musique. Mais encore, oserai-je le dire, en parallèle aux retransmissions des matches de l’Euro 2016. Et c’est sans doute regrettable, tant il est vrai que l’on peut tout autant aimer les concerts bon enfant sous le ciel étoilé de la Savane, les affrontements sportifs, plus ou moins agressifs ou théâtraux, des équipes de foot sur petit – ou grand écran quand Madiana nous le propose, et les films sélectionnés dans le cadre du festival qu’organise la section cinéma de Tropiques-Atrium.

Regards sur la Caraïbe, passerelles lancées vers la grande sœur Afrique, quelques fenêtres ouvertes sur le reste du monde, rencontres et débats, un programme ambitieux autant qu’alléchant… mais qui démarre en douceur et qui, en ces tout premiers jours, me laisse un tantinet sur ma faim. Certes, je n’ai pas assisté à toutes les représentations, occupations et intérêts divers obligent, aussi vais-je parler de ce que j’ai vu, ou cru voir, la réception d’un film étant par trop soumise à la subjectivité, à la sensibilité comme à la culture cinématographique de chacun, et nul ne détient la vérité à ce sujet.

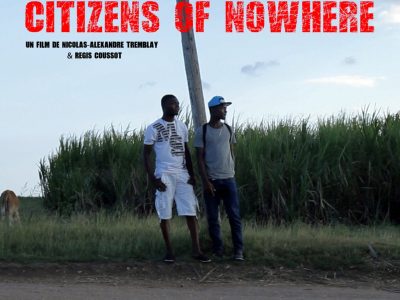

Soirée d’ouverture en grande pompe, chorale colorée (mais pour moi à la présence un brin incongrue), chorale dont on admirera le juvénile enthousiasme plus que la justesse des chants, brefs discours de rigueur, et enfin le film. Ah ! oui, London River, je l’avais vu à Paris, où il avait su trouver le chemin de mon cœur, et me réjouissais de retrouver ce duo efficace : le sage Africain filiforme et hiératique allié, dans sa quête des enfants perdus, à la petite paysanne – petite bourgeoise ? – rondelette, l’un tout en retenue et méditation, l’autre davantage en paroles et frémissements et larmes. Si le prétexte du film est puisé dans les attentats terroristes de Londres, l’intention est plutôt de nous donner une leçon de tolérance. Ainsi, la mère éplorée, sagement raciste, qui déclarait à son arrivée dans un certain quartier de la ville que « ça grouille de musulmans ici », trouve une consolation tout aussi sage et politiquement correcte dans les bras de l’homme noir. Las ! La projection en un format erroné, qui faisait par exemple du héros un être démesurément allongé et de ce fait presque désincarné, m’a bien empêchée de retrouver une quelconque émotion au long de la séance, et j’ai davantage observé le côté didactique de l’ensemble. Un film ne nous parle-t-il pas aussi, et devrais-je dire avant tout, par ses images ? Et ne vaudrait-il pas mieux s’abstenir que de montrer une œuvre de cette façon ? Par bonheur, le problème ne s’est pas posé le lendemain lors du visionnement de Citoyens de nulle part, où la perfection des images a su donner toute sa force à ce documentaire, témoignage étonnant de ce que vivent les Haïtiens émigrés en République dominicaine. Les questions judicieuses adressées ensuite de la salle au réalisateur ont prouvé combien il était important de montrer ce reportage mêlé un instant d’une utile fiction. Par malheur, le problème a resurgi en dernière partie de soirée, le mauvais choix du format venant s’ajouter à la construction chaotique et languissante du long métrage Guimba, de Cheik Oumar Sissoko, pour faire que le spectateur décroche et baille et s’ennuie. Une dame, en dépit de de sa bonne volonté, ne finit-elle pas par gentiment s’endormir auprès de moi ?

Soirée d’ouverture en grande pompe, chorale colorée (mais pour moi à la présence un brin incongrue), chorale dont on admirera le juvénile enthousiasme plus que la justesse des chants, brefs discours de rigueur, et enfin le film. Ah ! oui, London River, je l’avais vu à Paris, où il avait su trouver le chemin de mon cœur, et me réjouissais de retrouver ce duo efficace : le sage Africain filiforme et hiératique allié, dans sa quête des enfants perdus, à la petite paysanne – petite bourgeoise ? – rondelette, l’un tout en retenue et méditation, l’autre davantage en paroles et frémissements et larmes. Si le prétexte du film est puisé dans les attentats terroristes de Londres, l’intention est plutôt de nous donner une leçon de tolérance. Ainsi, la mère éplorée, sagement raciste, qui déclarait à son arrivée dans un certain quartier de la ville que « ça grouille de musulmans ici », trouve une consolation tout aussi sage et politiquement correcte dans les bras de l’homme noir. Las ! La projection en un format erroné, qui faisait par exemple du héros un être démesurément allongé et de ce fait presque désincarné, m’a bien empêchée de retrouver une quelconque émotion au long de la séance, et j’ai davantage observé le côté didactique de l’ensemble. Un film ne nous parle-t-il pas aussi, et devrais-je dire avant tout, par ses images ? Et ne vaudrait-il pas mieux s’abstenir que de montrer une œuvre de cette façon ? Par bonheur, le problème ne s’est pas posé le lendemain lors du visionnement de Citoyens de nulle part, où la perfection des images a su donner toute sa force à ce documentaire, témoignage étonnant de ce que vivent les Haïtiens émigrés en République dominicaine. Les questions judicieuses adressées ensuite de la salle au réalisateur ont prouvé combien il était important de montrer ce reportage mêlé un instant d’une utile fiction. Par malheur, le problème a resurgi en dernière partie de soirée, le mauvais choix du format venant s’ajouter à la construction chaotique et languissante du long métrage Guimba, de Cheik Oumar Sissoko, pour faire que le spectateur décroche et baille et s’ennuie. Une dame, en dépit de de sa bonne volonté, ne finit-elle pas par gentiment s’endormir auprès de moi ?

Et ce soir-là me prit la nostalgie, au sortir de la salle Frantz Fanon, d’un cinéma africain devenu classique certes mais tellement abouti, celui des Ousmane Sembé, Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo et consorts !

Janine Bailly, Fort-de-France, le 20 juin 2016