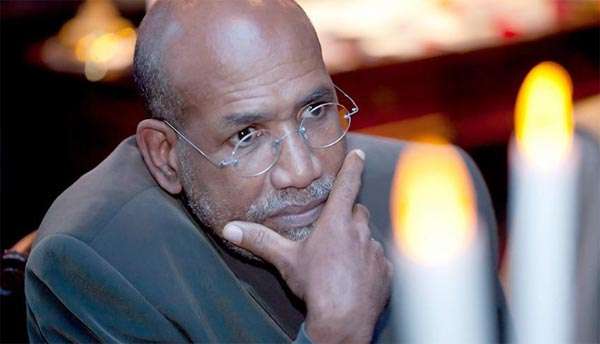

Écrivain majeur de la Caraïbe, Patrick Chamoiseau a publié de nombreux essais et romans, parmi lesquels Texaco, couronné par le prix Goncourt en 1992. Ce natif de la Martinique, héritier d’Aimé Césaire et d’Édouard Glissant, a aussi contribué à forger le concept de créolité, qui place la langue créole au cœur d’un projet d’émancipation et de réflexion sur le métissage des cultures. Rappelant qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les langues, il nous invite à nous affranchir d’un imaginaire monolingue forcément sclérosant.

Écrivain majeur de la Caraïbe, Patrick Chamoiseau a publié de nombreux essais et romans, parmi lesquels Texaco, couronné par le prix Goncourt en 1992. Ce natif de la Martinique, héritier d’Aimé Césaire et d’Édouard Glissant, a aussi contribué à forger le concept de créolité, qui place la langue créole au cœur d’un projet d’émancipation et de réflexion sur le métissage des cultures. Rappelant qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les langues, il nous invite à nous affranchir d’un imaginaire monolingue forcément sclérosant.

Propos recueillis par Agnès Bardon UNESCO

Dans Une enfance créole, vous racontez avoir été frappé de mutisme en découvrant qu’une autre langue que la vôtre, le créole, s’imposait à l’école. En quoi cette expérience première, cette confrontation au parler dominant qu’était le français vous a-t-elle façonné ?

C’était une époque où l’absolu des langues nous avait été imposé par les colonisateurs. Pour justifier leur exploitation du Nouveau Monde, des humains et du vivant, ils avaient développé un Grand Récit justificateur dans lequel les idées de « civilisation », de « progrès », de « développement », d’« universel », d’« identité »… tenaient des places éminentes. Pour justifier leur mépris pour les autres langues, ils avaient sacralisé les leurs. Elles étaient devenues les seuls moyens d’accès à la civilisation, à la culture, à l’universel ou même à l’humanité vraie.

Les colonisés avaient développé un contre-discours en sacralisant à leur tour leurs propres langues pour mieux les opposer à celle des dominants. Ce faisant, ils avaient hélas cautionné l’idée que l’on pouvait hiérarchiser les langues entre elles. Nos maîtres d’école (très souvent aliénés par cette hiérarchisation) considéraient qu’il fallait sauver les négrillons que nous étions de la langue créole, de notre langue maternelle, pour nous permettre d’accéder à la « civilisation », sans doute à l’« humanité », par la langue du maître français.

En ce temps-là, les langues maternelles fonctionnaient encore dans des imprégnations puissantes. Le créole habitait mon esprit, structurait mon imaginaire, et constituait la base de ma rencontre avec les données du réel. Me l’interdire brusquement revenait à me lobotomiser. Je n’avais plus accès à l’expression spontanée, j’étais « sous traduction », comme aurait pu le dire le sociologue marocain Abdelkébir Khatibi. Il me fallait traduire mon existence tout entière vers le français, et cela sous la menace et la crainte que cette dernière engendre.

Toute langue possède une grande part d’intraduisible, d’intransmissible, d’inexprimable

De plus, toute langue possède une grande part d’intraduisible, d’intransmissible, d’inexprimable. Cette part est encore plus prégnante pour une langue dominée comme l’était et l’est encore le créole en Martinique. Dès lors, s’exprimer dans la langue dominante revenait pour moi à ne transmettre que la partie transmissible de ma langue matricielle, tout le reste partait aux oubliettes. On y perd un peu de son âme, de la créativité, de l’audace, et surtout l’enthousiasme qui rend une expression puissante quand elle porte ensemble du dicible, de l’indicible et de l’inexprimable.

Ce qui m’a sauvé, c’est qu’avant d’arriver à l’école, je fréquentais déjà les livres. La lecture avait développé, dans une part de mon esprit, une compétence française qui n’était pas orale, mais écrite. J’étais passé de la lecture à l’écriture, sans passer par l’oral. J’écrivais le français mieux que je ne le parlais. J’étais devenu une sorte de schizophone, comme l’aurait dit notre grand poète haïtien Frankétienne. Ce drame linguistique a été le lot de tous les colonisés du monde, mais il a été aussi le ferment irremplaçable de leurs littératures…

Comment peut-on réussir à faire émerger une parole vraie, inventive, libre dans ce contexte ? Comment parvient-on à trouver sa voie, sa voix, dans ce « cheminement sans chemin » qu’est l’écriture ?

Ce que j’ai appris de cette douloureuse expérience, c’est ceci : nous n’avons pas à hiérarchiser les langues entre elles, bien au contraire. Nous devons être riches, concrètement ou poétiquement, de toutes les langues du monde. Aucune langue ne peut s’épanouir seule, il lui faut le concert des autres langues qu’elle invoque, qu’elle accueille et respecte.

Enfin, il nous faut abandonner l’imaginaire monolingue des colonialistes, pour tendre vers un imaginaire multi-trans-linguistique, qui n’a rien à voir avec une faculté polyglotte, mais qui tend vers le désir-imaginant de toutes les langues du monde, qu’on les connaisse ou non. Avec un tel imaginaire aucune langue ne saurait être en mesure d’en dominer d’autres, et aucune langue ne serait menacée quelque part sans un élan protecteur planétaire.

Cela pose bien des exigences en termes d’éducation et d’action culturelle. En ce qui concerne l’écriture, l’imaginaire multi-trans-linguistique appelle à la maîtrise d’un langage. Le langage est une prise de possession de toute langue : une autorité. Il n’est pas dans la défense ou dans l’illustration d’une langue quelconque, mais dans un processus d’élargissement de chaque mot, de chaque phrase, de chaque sens, de chaque image, pour qu’elles puissent appeler, signaler, invoquer, le possible des autres langues du monde.

Le langage brise l’orgueil des langues, leur sacralisation académicienne, pour les ouvrir à leurs insuffisances, à leurs indicibles, au trouble de leur propre déroute, et les forcer à désirer ainsi la présence d’autres langues autour d’elles. L’écrivain irlandais James Joyce disait souvent : « Je suis allé jusqu’au bout de l’anglais ! » Le poète et romancier martiniquais Édouard Glissant affirmait : « J’écris en présence de toutes les langues du monde. » Quant à l’écrivain Rabelais, père du langage en France, il disposait déjà au XVIe siècle d’une préfiguration de cet imaginaire. Il nourrissait sa foudre langagière et joyeuse de toutes les langues, tous les idiomes, jargons, idiolectes, baragouins, chants et parlures, populaires ou techniques, autorisés ou non, qui se trouvaient à sa portée. Il a ouvert une porte qui nous est encore ouverte…

On sait la puissance poétique du conteur dans l’imaginaire et la littérature créole. En tant qu’écrivain, comment peut-on réconcilier l’oral et l’écrit ?

La tâche est impossible, car ce sont deux univers différents. En revanche, l’artiste de l’oral et l’artiste de l’écrit partagent quelque chose. Ils vivent tous les deux en état poétique. L’état poétique complète notre état prosaïque avec lequel nous assurons la sécurité, le boire, le manger, la reproduction… Cependant, en état poétique, nous vivons en présence de l’amour, de la folie, de l’amitié, de la danse, du chant, et pour tout dire : de la Beauté… toutes ces choses bien inutiles qui sont en fait la finalité signifiante du prosaïque. Chacun devrait développer en soi la dimension poétique de l’existence.

Chacun devrait développer en soi la dimension poétique de l’existence

Mais, en ce qui concerne nos deux artistes, ils poussent (comme le font tous les artistes) l’état poétique à une très haute intensité dans leur existence, ce qui fait qu’ils deviennent des créateurs. L’état poétique du « créatif » est bien moins puissant que celui du « créateur », c’est ce qui fonde leur différence de courage et de puissance. Tout artiste, tout créateur, développe une « boîte à outils » qui est son esthétique, son rapport questionnant à la Beauté. On peut, dès lors, puiser dans l’esthétique du conteur ou dans celle de l’écrivain, pour amplifier les espaces d’une esthétique qui les rassemble.

Le langage littéraire contemporain relève de ces deux esthétiques. Le langage est le lieu où tout ce qui concerne la langue (ce qui est avant-la-langue, ce qui est après-la-langue, ce qui est au-delà-de-la-langue, l’indicible, l’intransmissible) converge et se rencontre.

Il est donc la base du surgissement de toute expression neuve.

Il existe autour de nous des langues de végétaux, d’insectes, d’animaux qu’il nous faut réintégrer dans nos poétiques

Je pense que nous avons déjà gagné la bataille de la réconciliation de l’oral et de l’écrit. Le nouvel horizon est d’accepter qu’il existe autour de nous, dans le vivant, des langues de végétaux, d’insectes, d’animaux, de multiples alphabets improbables que nous avons ignorés et qu’il nous faut maintenant réintégrer dans nos poétiques. Cela participe du changement existentiel que nous avons à opérer en face des défis du monde contemporain. Cela relève en fait d’un nouvel imaginaire – post-occidental, post-capitaliste, post-humanisme vertical — qui est celui de la Relation. Le principe de cet imaginaire, c’est la mise-en-relation de tout ce qui dans nos existences est séparé.

La nuit était le lieu du conteur créole, le moment où se déployait son Verbe lorsque l’étreinte du pouvoir esclavagiste se faisait moins forte. Quel rapport entretenez-vous à la nuit ?

Le prosaïque a peur de la nuit. Le poétique y voit mille possibilités, une source et des ressources. Le conteur créole primordial vivait dans l’univers vertical du discours esclavagiste et colonial. Tous les possibles autorisés ne convergeaient que vers la plénitude des maîtres… Seulement, la nuit desserrait cet étau. Elle permettait au conteur de dégager, en lui-même et tout autour de lui, des « lignes de fuite », comme aurait dit le philosophe français Gilles Deleuze, des possibilités et des devenirs.

La nuit inaugurait de nouvelles créations.

À l’aube de tout geste créateur, il faut une catastrophe symbolique, une déroute de ce qui régente notre esprit et qui s’impose à nous, et qui remplit d’avance la page sur laquelle nous avons à écrire. Il faut donc vider la page, et faire un saut dans l’inconnu qui s’ouvre alors dans une jouvence.

Nous avons perdu nos liens avec la nuit, qu’elle soit littérale ou symbolique, il nous faut les retrouver. Mais, d’une certaine manière, nous devons lutter aussi pour réinjecter dans le jour occidental, le jour capitaliste, les lumières (à conserver tremblantes) d’une autre possibilité.

Vous avez dit souvent la place de choix qu’ont occupée Frankétienne et Édouard Glissant dans votre parcours d’écrivain. Comment la question de la langue et de la littérature se pose-t-elle aux écrivains antillais aujourd’hui ?

Nous avons réglé cette paralysie qui habitait en nous du fait de la confrontation stérilisante de nos deux langues, le créole et le français. Le poète à venir devra incarner la poétique du désir-imaginant de toutes les langues du monde. Une telle poétique ne peut s’initier que dans la parole inaugurale d’un grand poète, car c’est toujours la poésie qui inaugure les nouvelles voies de nos littératures. Frankétienne et Glissant nous ont ouvert des voies. Elles sont restées ouvertes. Il nous faut maintenant être attentifs aux horizons pour savoir ce qui va en sortir. Parce que, aujourd’hui, les fraternités littéraires ne sont pas données par les marqueurs identitaires anciens (mon territoire, ma langue, ma peau), mais par les structures d’imaginaire, c’est-à-dire par notre rapport profond à la diversité préservée du monde, ce que nous avons appelé : la Diversalité. Dès lors, nos défis communs, nos fraternités, nos devenirs-partagés, peuvent surgir de n’importe où sur la planète.

Vous êtes revenu au roman avec Le Vent du nord dans les fougères glacées, après vous en être éloigné pendant des années. Pourquoi être revenu à cette forme de fiction après tout ce temps ?

Je suis revenu avec ce que j’appelle un organisme narratif. Le langage nous avait permis d’être alliés de toutes les langues du monde. La notion d’organisme narratif devrait nous aider à sortir des partitions littéraires entre roman, essai, théâtre, poésie, fiction, non-fiction… Mais elle nous permettra surtout d’échapper au « récit ».

Le récit est à la base de l’imaginaire de sapiens. Cela lui servait à produire de petites « réalités » habitables en face de l’impensable terrifiant du réel. Les récits nous rassurent, nous apaisent, ils nous simplifient les invivables complexités. Nous adorons les happy ends. Les récits ont même donné le Grand Récit totalitaire qui continue à nous menacer aujourd’hui. Les religions, le colonialisme, le capitalisme, les intégrismes, les fascismes de retour sont de Grands Récits qui nous coupent de la diversité des narrations, donc de la diversité des devenirs au monde. Nous ne voulons plus de Grand Récit ! Donnez-nous juste la rencontre ouverte, joyeuse, célébrante, de toutes les narrations du monde ! C’est la condition incontournable de cet autre monde que nous devons imaginer.

Source : Courrier de l’UNESCO

20 juin 2024

Last update:10 juillet 2024