par Aurélien Ferenczi–

|

|

| — |

Un nouveau Tarantino ? Ne pas faire la queue devant la salle toute la nuit. Se garder de toute excitation qui nuirait au jugement. Rester zen, concentré. Se rappeler que ses films furent presque toujours des chocs (Kill Bill 2, pour ma part, est l’exception – il faudrait que je le revoie). Mais à des degrés divers : par exemple, Boulevard de la mort, que je place très haut dans la filmo de Quentin ne m’a-t-il pas pris par surprise justement parce qu’on me répétait que c’était une série B sans grande ambition, un flop aux States ? Et le faux rythme d’Inglourious Basterds, découvert au petit matin dans la grande salle de Cannes, n’a-t-il pas nui, très temporairement, au film avant que je n’en mesure toute l’invention et la richesse ? Bref, ne pas se ruer sur Django unchained mais le savourer.

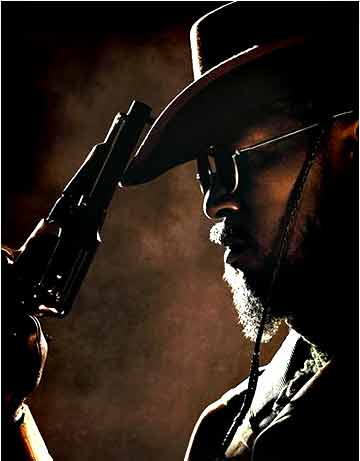

De fait, il le mérite : Tarantino y a mis tous ses trucs de vieux singe faiseur d’images et disperseur d’hémoglobine. Ça dure 2h44 et ça précipite, entraîne, immerge dans un récit où il fait bon être – surtout quand on aime les dialogues sur – écrits et les comédiens qui les disent. Un peu en roue libre sur la fin ? Ne mégotons pas notre bonheur. La vengeance, toujours. De plus en plus simple, de plus en plus vigoureuse. Après la fin du nazisme et de son incarnation suprême, mort à d’autres méchants : les blancs esclavagistes de l’Amérique pré-guerre de Sécession. A l’exécution du programme, un drôle de tandem : un chasseur de primes d’origine allemande, le docteur King Schultz – ce papa Schultz est interprété par le colonel Hans Landa, pardon par Christoph Waltz – et Django, rebaptisé Django Freeman par son acolyte qui l’a libéré de l’esclavage – Jamie Foxx, sobrissime.

Double mission – en deux temps : traquer quelques criminels contre de bonnes primes, puis retrouver – et libérer – la femme de Django, vendue par un marchand d’esclaves à un autre maître que celui de son époux. Moyens à utiliser : la violence et la ruse – et encore la violence si la ruse ne suffit plus, ou est éventée. Dès la première scène – la rencontre des deux héros, Schultz apparaissant dans sa carriole surmontée d’une dent géante, puisqu’il dit être dentiste – le ton est trouvé : dialogues ciselés pour fins diseurs (face à Waltz, Leo Di Caprio en richissime planteur se régalera itou), scènes d’action pétaradantes – comme si les balles de colt étaient explosives, chaque tir soulève des gerbes d’hémoglobine.

Une parodie, donc ? C’est plus compliqué que ça : à la différence des films de guerre, le western a lui-même été largement détourné, notamment par les productions italiennes. Le titre et la présence de Franco Nero (très bien, d’ailleurs) font évidemment référence à Django, de Sergio Corbucci (1966) – et certaines séquences enneigées évoquent d’ailleurs Le Grand silence. Mais Django unchained n’est pas qu’un western-spaghetti – malgré les coups de zoom du générique. C’est une fable westernienne qui synthétise quelques regards sur l’Ouest légendaire : regards classique, réaliste, hyperréaliste même, anachronique (les musiques, par exemple), etc. Un peu – en moins poétique – comme le True Grit des Coen bros.

A quel moment Tarantino l’hyperviolent, le tachiste pop – et aussi le déconstructeur-manipulateur de récit – est-il devenu un dialoguiste fou ?

Lire la suite sur Cinécure, le blog d’Aurélien Ferenczi Le 13/12/2012 à 00h00