Antoine descend d’une grande famille de guerriers boni, ces Marrons du Surinam qui ont fui les plantations et ont ensuite résisté aux troupes coloniales hollandaises pour s’établir définitivement en Guyane française durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Antoine descend d’une grande famille de guerriers boni, ces Marrons du Surinam qui ont fui les plantations et ont ensuite résisté aux troupes coloniales hollandaises pour s’établir définitivement en Guyane française durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

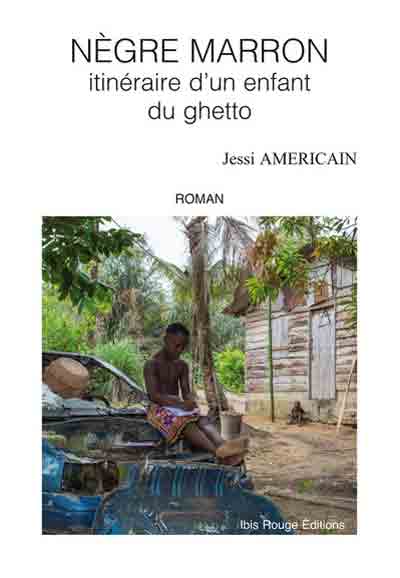

Le petit garçon grandit dans un environnement où prédominent la culture et l’imaginaire marrons et s’efforce de résister aux tentations diverses des ghettos amazoniens de Soholang, Saint-Laurent-du-Maroni en bushinenguetongo.

Cette quête de soi, de connaissances et de réussite, dont il a soif, le transporte de son ghetto de Soholang à la capitale française Paris quand il intègre Sciences Po, la célèbre école de la rue Saint Guillaume. Il sera également, durant ce parcours initiatique, confronté à la belle et terrible réalité des rues de Colombie, avant de revenir au point de départ… changé.

MOTS DE LECTEUR :

« Le roman de ce jeune auteur bushinengue lève le pan d’un voile sur une culture riche mais encore trop méconnue de Guyane. À la manière de Zobel dans La Rue Cases-nègres, il propose la vision, innoncente mais pas naïve, d’un narrateur enfant aux prises avec un environnement pauvre, par moments hostiles, révélateur du fonctionnement de cette société. Ponctué de moments de joie et de rires, ce récit est surtout celui de l’évolution d’un jeune d’un ghetto, doué et ambitieux, faisant en sorte de ne pas être défini par l’endroit d’où il vient, bien que fier de ses origines. »

*****

***

*

Extraits croustillants (la larme à l’oeil ou l’eau à la bouche, au choix)

Au moment où le vieil homme termina sa phrase, une dizaine de gendarmes apparurent à côté du balcon de Mama. Ils menaient une opération dans le ghetto à la recherche de personnes en situation irrégulière, comme ils le faisaient fréquemment. Un jeune gendarme, qui n’avait pas plus de vingt-six ans, entra brusquement sur le balcon de Mama.

« Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Vos papiers s’il vous plaît », enjoignit le gendarme.

Mama et Papa Medayo ne parlaient pas français, mais s’exprimaient un peu en créole. Mama n’apprécia pas le ton jugé hautain utilisé par le jeune gendarme pour lui adresser la parole.

« Ki papié ou ka mandé mwen ? Tout moun isi-a ni so papié », répondit fermement Mama en regardant l’homme en uniforme droit dans les yeux.

Elle exposa à l’agent quand et comment elle était arrivée à Soholang avec ses enfants. Comment elle balayait quotidiennement le kampu depuis 1980. Qu’elle n’avait jamais eu de problèmes avec les Blancs et qu’elle n’allait lui présenter aucun papier. Le gendarme comprit que Mama n’allait pas coopérer. Papa Medayo non plus. Mama s’approcha alors des gendarmes et affirma fièrement en se frappant la poitrine de la main droite. « Nou pa pè, nou sé Boni ». En effet, dès lors qu’un membre du groupe se sentait menacé ou attaqué par des personnes extérieures, il affirmait toujours son identité en mettant en avant le nom Boni pour faire référence à son passé glorieux.

De plus, le clan dipelu, auquel appartenait Mama, était réputé pour avoir fourni de grands guerriers au groupe, on les appelait de mang gui e naki ana na boofuati : ceux qui se frappaient la poitrine. Symbole de force, de courage et d’invincibilité durant les guerres boni.

À cet instant, un gendarme plus âgé arriva et dit à Mama et à Papa Medayo qu’il s’excusait pour la gêne occasionnée par leur intrusion et qu’il était persuadé que leurs papiers étaient en règle. Avant de rappeler les autres gendarmes qui partirent sur-le-champ. (page 45)

Antoine adorait faire ses devoirs le soir quand tout le monde dormait. Le bruit du silence du kampu et la flamme de la bougie l’inspiraient particulièrement pour remplir les pages blanches. C’était aussi les meilleurs moments pour converser avec les esprits. Il savait qu’il n’était pas seul et connaissait parfaitement le langage des esprits.

Sa curiosité et son envie d’apprendre lui permirent d’avoir de très bonnes notes en cours, et Mama avait accroché aux murs toutes les distinctions reçues par Antoine depuis l’école primaire. Elle ne comprenait pas grand-chose mais savait que c’était parce que son petit-fils travaillait bien à l’école qu’il recevait ces feuilles.

Antoine accumulait certes les bonnes notes en cours mais il était toujours aussi rebelle. Un jour, alors qu’il était en CM1, il n’hésita pas à insulter une enseignante créole qui leur faisait chanter plein de chansons en créole mais qui punissait sévèrement tous ceux qui prononçaient un seul mot en bushinenguetongo dans sa salle de classe. Son ami Edmond avait déjà recopié des centaines de « Je ne dois pas parler taki-taki à l’école », et Antoine

prit sa défense quand l’enseignante le punit encore une fois pour avoir demandé de la colle à une camarade en bushinenguetongo.

« Pour qui vous vous prenez ? Vous venez nous dire qu’on ne doit pas parler notre langue ? Yu mma-pima yu ! » protesta-t-il violemment.

L’enseignante resta bouche bée, frappée de stupeur et d’étonnement. La jeune femme convoqua la mère d’Antoine et lui signifia que son fils était insolent. Antoine avait pris soin de bien expliquer la scène à sa mère quand elle reçut la convocation. Elle répéta encore une fois à Antoine qu’il ne devait pas insulter autrui et qu’il ne devait pas non plus répondre à son enseignante. Mais la mère d’Antoine était totalement d’accord avec son fils, et sourit doucement quand Antoine lui rapporta ses mots. C’était une femme fière de sa langue, de sa culture et de son histoire ; à la maison elle répétait souvent qu’aucune culture n’était plus légitime que la sienne. « Bien fait pour elle » pensa-t-elle. (page 51)

« Viens avec moi Antoine, lui lança l’enseignant.

— Monsieur, l’heure c’est l’heure. Vous nous aviez dit quinze heures, lui dit Antoine calmement.

— C’est vrai, mais j’ai une très bonne nouvelle pour toi », lui confia le professeur.

Antoine ne pouvait pas cacher sa joie et esquissa un petit sourire. Le professeur lui dit qu’il avait obtenu la meilleure note de tous les candidats et qu’après le baccalauréat il partirait à Paris pour passer le grand oral d’admission à Sciences Po.

« Maintenant je veux la mention Très-Bien au Bac ! Tu as déjà été à Paris Antoine ? lui demanda l’enseignant.

— Non Monsieur, j’ai juste été à Apatou et à Paramaribo » répondit-il.

L’enseignant ne put s’empêcher d’en rire.

(…)

Une dizaine de lycéens furent acceptés à l’oral d’admissibilité, dont Antoine. Ils partiraient pour Paris au grand oral d’admission en plein mois de juillet. La mère d’Antoine ainsi que son oncle Jean-Paul l’accompagnèrent à l’aéroport de Cayenne. Mama, elle, ne pouvait pas faire le déplacement. Son oncle lui offrit un grand blouson kaki, qu’il acheta à un ami militaire, pour se protéger du froid dans l’avion.

L’aéroport de Cayenne parut tellement moderne à Antoine qu’il avait du mal à croire qu’il était à seulement quelques heures de son ghetto. Il prit alors l’avion pour la première fois, tout comme d’autres lycéens qui étaient du voyage.

Paris reçut les jeunes lycéens avec de la pluie et un peu de grisaille. Le thermomètre affichait quinze degrés.

Antoine eut tellement froid qu’il pensa qu’il était enfermé dans un des congélateurs du Huit à Huit du Lac Bleu.

Un minibus les emmena de l’aéroport d’Orly à une auberge de jeunesse située dans le cinquième arrondissement de Paris, rue des Bernardins dans le Quartier Latin.

(page 56)

Quelques minutes après la chorale des adolescents du barrio Egipto, Antoine aperçut un vieillard noir, encore plus âgé que Don David, qui montait la pente de la carrera 2 en direction du Quijote. Il portait une vieille casquette, un t-shirt noir avec des trous qui laissaient voir sa poitrine et un pantalon marron. Il charriait péniblement deux grands sacs sur son dos. Un problème à la jambe gauche ne lui permettait de s’appuyer véritablement que sur sa jambe droite, et trainait l’autre derrière lui tel un poids dont on voulait se séparer à tout prix.

Les grands cris qu’il poussait après chaque pas témoignaient de toute sa souffrance et de la pénibilité de la tâche.

Arrivé devant le Quijote, le vieil homme jeta ses deux sacs par terre et s’agrippa aux grillages de la porte d’entrée qui était ouverte. Il se mit à sourire quand son regard ridé croisa celui d’Antoine. Le jeune garçon vit alors briller une lueur d’espoir, de celle que l’on retrouve chez les solitaires philanthropes, dans les yeux du vieillard qui était âgé d’au moins quatre-vingt ans. Il prit tout d’abord soin d’enlever sa casquette, puis leva la tête

et tendit aimablement la main à Antoine pour le saluer. (page 100)