EXPOSITION Galerie Michèle CAZANOVE, GOSIER, des 7 et 8 Avril 2016.

— Par Scarlett Jesus* —

« Il paraît qu’en latin « photographie » se disait « imago lucis opera expressa »,

c’est-à-dire image révélée, « sortie », « montrée »,

« exprimée […] par l’action de la lumière ».

Roland BARTHES, La Chambre claire. Note sur la photographie,

Paris, Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma », 1980, p. 127.

Si Michel Gogny-Goubert ne dévoile qu’aujourd’hui une partie de ses œuvres, son intérêt pour la photographie est très, très ancien. Pourquoi ce « scientifique », libéré de ses contraintes professionnelles, ne pourrait-il aujourd’hui s’inventer une autre identité et se rêver « artiste » ?

Désormais Michel Gogny-Goubert a opté pour le numérique. Mais reste attaché à une pratique photographique de type artisanale, celle du « tout main », depuis les prises de vues jusqu’aux agrandissements et encadrements, en passant par les impressions sur papier. Michel Gogny-Goubert est un perfectionniste qui ne s’interdit pas d’avoir recours aux possibilités offertes par la technologie moderne, tout en refusant délibérément les trucages. Esprit scientifique, il aime la précision quasi chirurgicale. Mais parce qu’il est aussi un être sensible il poursuit un idéal dans lequel la Beauté réside dans ce supplément –certains diront « d’âme »- que l’homme apporte à la restitution du visible. Un Idéal que les Grecs nommaient poïesis, et que nous appelons création artistique.

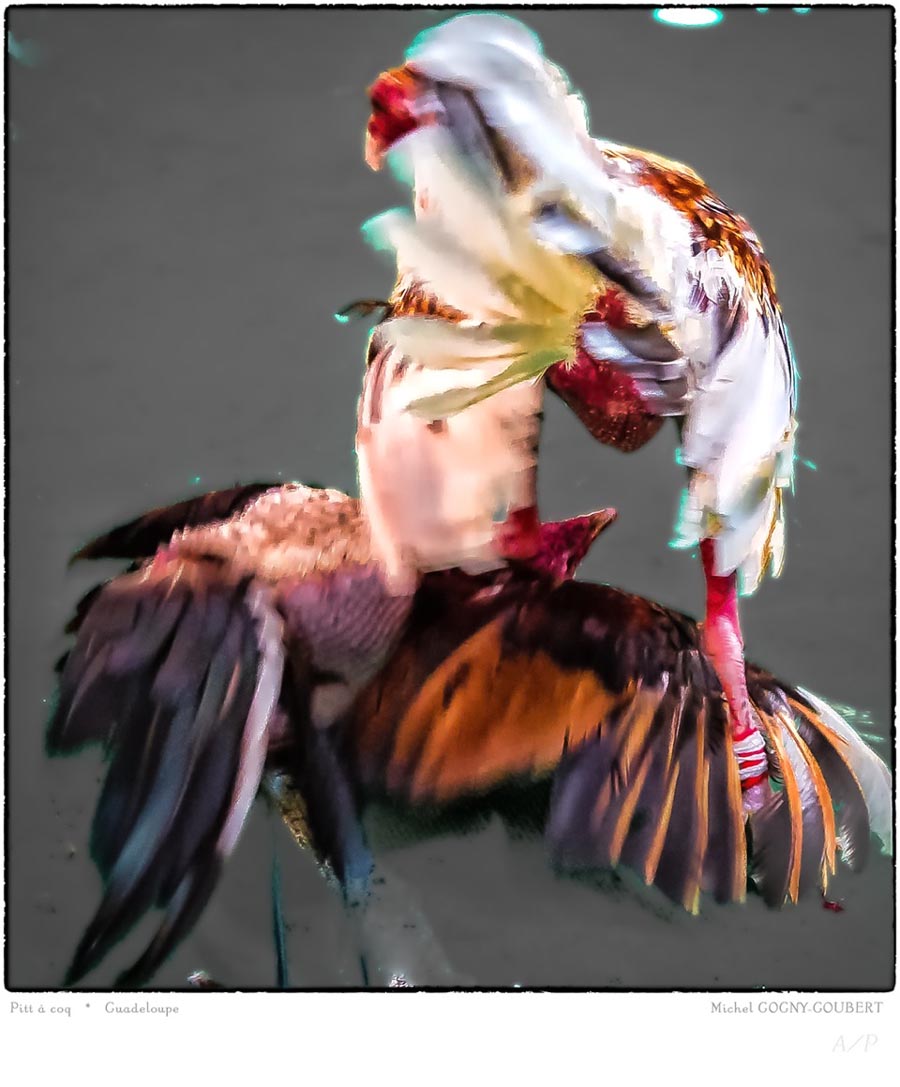

Les deux séries que l’on peut voir, bien que très différentes l’une de l’autre, rendent compte de la réalité avec une attention allant jusqu’à la restitution des plus petits détails. De familier qu’il était, notre univers une fois passé par le regard de ce « Voyant » en ressort empreint de mystère. Détachées de l’actualité, et quasiment hors du temps, ses visions nous parlent néanmoins de notre monde contemporain. Un monde en proie au chaos. Un monde où la possible harmonie de l’homme avec la nature n’est plus qu’un mythe lointain. Ainsi, ne peut-on voir dans les combats de coqs de la série « Pitts à coqs » la métaphore de la violence actuelle ? Quant aux « vues » que nous offre la série « Vertigo » ne sont-elles pas l’illustration parfaite de ce rapport que la photographie entretient avec la mort et qui, selon Roland Barthes, relève du « ça a été » ? Indéniablement séduit, l’observateur est déstabilisé, peut être même troublé. En effet, le traitement des photographies semble relever de deux esthétiques que tout oppose, le Réalisme et le Poétique. En résulte un climat de tension susceptible d’engendrer, à son tour, un état d’« intranquillité ». Confronté au « réalisme poétique », l’observateur se voit contraint d’adopter une démarche qui s’apparente au processus de la « révélation » propre à l’image photographique. Il lui faudra dépasser les apparences en « traversant le miroir » pour tenter de pénétrer dans un univers étrange en proie à une « inquiétante étrangeté », un univers sur-naturel.

Les deux séries que l’on peut voir, bien que très différentes l’une de l’autre, rendent compte de la réalité avec une attention allant jusqu’à la restitution des plus petits détails. De familier qu’il était, notre univers une fois passé par le regard de ce « Voyant » en ressort empreint de mystère. Détachées de l’actualité, et quasiment hors du temps, ses visions nous parlent néanmoins de notre monde contemporain. Un monde en proie au chaos. Un monde où la possible harmonie de l’homme avec la nature n’est plus qu’un mythe lointain. Ainsi, ne peut-on voir dans les combats de coqs de la série « Pitts à coqs » la métaphore de la violence actuelle ? Quant aux « vues » que nous offre la série « Vertigo » ne sont-elles pas l’illustration parfaite de ce rapport que la photographie entretient avec la mort et qui, selon Roland Barthes, relève du « ça a été » ? Indéniablement séduit, l’observateur est déstabilisé, peut être même troublé. En effet, le traitement des photographies semble relever de deux esthétiques que tout oppose, le Réalisme et le Poétique. En résulte un climat de tension susceptible d’engendrer, à son tour, un état d’« intranquillité ». Confronté au « réalisme poétique », l’observateur se voit contraint d’adopter une démarche qui s’apparente au processus de la « révélation » propre à l’image photographique. Il lui faudra dépasser les apparences en « traversant le miroir » pour tenter de pénétrer dans un univers étrange en proie à une « inquiétante étrangeté », un univers sur-naturel.

Des « Pitts à coqs » à leur transcendance.

Rien de plus prosaïque que le sujet des pitts à coqs. A l’image de la corrida et des combats de chiens, le combat de coqs est un jeu populaire et trivial. Désormais interdits en France, ces combats, tolérés en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion comme élément de culture, demeurent néanmoins terriblement cruels. Jeu d’argent, le combat de coqs est aussi une façon d’exorciser sa peur de la mort. Il met symboliquement en scène la condition de l’Homme, contraint de livrer un combat à mort pour sa survie. Pour autant, photographier ces combats n’est pas anodin. Surtout lorsque le photographe s’avère avoir été vétérinaire…

Rien de plus prosaïque que le sujet des pitts à coqs. A l’image de la corrida et des combats de chiens, le combat de coqs est un jeu populaire et trivial. Désormais interdits en France, ces combats, tolérés en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion comme élément de culture, demeurent néanmoins terriblement cruels. Jeu d’argent, le combat de coqs est aussi une façon d’exorciser sa peur de la mort. Il met symboliquement en scène la condition de l’Homme, contraint de livrer un combat à mort pour sa survie. Pour autant, photographier ces combats n’est pas anodin. Surtout lorsque le photographe s’avère avoir été vétérinaire…

Comment alors dépasser le dégoût et la compassion éprouvés ? Comment élever un tel spectacle au niveau du sublime afin qu’il suscite l’admiration ? Tentons d’entrevoir les choix ayant présidé aux « captures d’images » de Michel Gogny-Goubert.

Commençons par ce qui est montré. Elles permettent de dérouler la chronologie d’un « match ». Depuis la présentation de l’animal, sa préparation avec l’équipement d’une lame, la confrontation des deux coqs, leurs tentatives pour impressionner l’autre, les attaques suivies de leurs ripostes, jusqu’au terrassement final. Mais il y a aussi ce qui ne nous est pas montré : le sang, l’animal agonisant ou encore l’excitation du public alentour, les vociférations, l’argent qui s’échange.

Seules deux des dix photos, les plus « réalistes » ; incluent la présence d’humains. Elles ne montrent toutefois qu’un fragment du réel qu’elles isolent. Le Coq y est portraituré dans sa relation avec l’homme. Les mains de celui-ci privent de liberté l’animal qui se voit entravé par un « fer ». Le cadre du format « paysage » ainsi que le gros plan renforcent l’idée d’une contrainte exercée. Quant au choix du noir et blanc pour certains arrière-plans, il fait ressortir, en le magnifiant, le plumage coloré de l’animal. Ailleurs, la couleur verte du sol, perçue comme agressive et inquiétante, évoque le tapis d’un jeu mortel qui s’apparente à celui de la « roulette russe ». Un observateur attentif pourra être sensible au regard d’un supporter, à l’arrière plan. Mains tendues, ce dernier nous fait face. Esquissant un sourire à la fois trouble et troublant, celui d’une possible connivence…

Les huit autres photos correspondent à des plans rapprochés de combat, prises à hauteur des coqs. Elles saisissent au vol, des instants fugaces n’ayant duré qu’une fraction de seconde qu’elles isolent et figent, en état de grâce. Evoquant ainsi une chorégraphie, un art du combat proche du Kung-Fu. Ce traitement esthétique parvient alors à déréaliser le combat, le dotant d’une signification métaphorique. La blancheur ou la noirceur des plumes, leur déploiement ou leur frémissement, leur environnement luminescent ou sombre, tout concourt à dramatiser cet affrontement et à entraîner l’observateur dans un au-delà du réel. Un au-delà qui débouche sur le mystère et rejoint le mythe. Ainsi, par le truchement de l’Art, la photographie dépasse « l’horrifique » pour atteindre le symbolique et le « poétique ».

« Votre âme est un paysage choisi… », Paul Verlaine, Fêtes Galantes, « Clair de lune ».

La photographie d’un combat de coqs n’est donc pas la reproduction exacte de celui-ci mais sa re-présentation. Une présentation sous une forme nouvelle, une création au sens d’une« poïesis, ». Il en va de même des paysages fussent-ils réalistes. Leur analyse sémantique repose sur des questionnements formels.

A la différence des photos en couleur de « Pitts à coqs », la moitié des 23 photos de la série « Vertigo » sont en noir et blanc. A noter qu’une photo se présente sous la forme d’un diptyque associant les deux versions possibles d’une même prise de vue, en couleur et en noir et blanc. Les sujets abordés forment deux sous-ensembles, parfois confondus, « Arbres » et « Mer et rivière ». S’y ajoutent quelques autres : deux photos –porte et fenêtres-, trois photos « religieuses » et deux autres que l’on pourrait qualifier d’urbaines par opposition aux précédentes. En effet, si l’humain est quasiment partout absent , les éléments constitutifs de ces deux photographies renvoient expressément à des activités humaines à travers des murs, tantôt recouverts de tags, soit construits en briques. Sur cette dernière sont associés au mur des stères de bois et le pavage d’une chaussée.

Or cette photo, apparemment atypique par rapport aux autres, est parfaitement emblématique de l’ensemble. Elle s’attache à présenter une réalité, généralement perçue comme non artistique, dont on a découpé un fragment. Se présentant dans un style hyper réaliste, sans effets apparents, elle rend compte d’une composition à trois étages caractérisée par l’instabilité. Trois étages que nous retrouverons avec des paysages où se superposeront la terre, l’eau et le ciel. L’instabilité peut se lire à plusieurs indices. Découlant d’un cadrage oblique, des diagonales imposent la vision d’un monde en porte-à-faux. L’empilement des rondins de bois, en dépit du positionnement stabilisateur de quelques bûches, semble tout aussi fragile. Quant au mur lui-même, lézardé en maints endroits, la disposition anarchique des briques et leur absence de liant contribuent à suggérer l’existence d’un péril imminent. Il suffirait d’un rien pour que tout s’effondre sur un sol lui-même en miettes. Avec cette photo l’observateur, saisi de vertige, est en fait confronté à la vacuité et à ce que le bouddhisme appelle l’impermanence.

De fait, tout l’art de Michel Gogny-Goubert ne consiste-t-il pas à nous confronter à des paysages immobiles dont l’apparente tranquillité se fracture, suggérant ainsi leur disparition, et nous laissant voir le vide ? L’immobilité du temps, qui semble comme arrêté dans nombre de clichés, se voit parfois renforcée par la platitude des eaux. Le format panoramique, tout comme celui d’un « rondo », peut lui aussi contribuer à suggérer l’Infini. Donnant l’image d’un temps suspendu au sein duquel l’homme a disparu. Sur ces clichés où rien ne se passe, le paysage, se réduisant à quelques lignes et jeux de lumière, tend à l’épure : de minces tiges fichées dans l’eau, la courbe d’une branche émergente, la tombée du jour obscurcissant le ciel, la fusion de la mer et du ciel… Le photographe efface tout autant qu’il fait apparaître. Tout semble se jouer avec la lumière qu’il utilise pour tantôt irradier, tantôt dramatiser, afin d’ouvrir la porte au mystère. Celui d’un paysage qui se duplique dans l’eau et qui, redressé, se métamorphose en arbre. Celui d’une présence lumineuse qui semble vouloir s’’introduire par l’ouverture d’une porte, révélant ce que cachait l’obscurité. Celui de ruines extérieures reflétées par une vitre qui, dans le même temps, donne à voir une lampe allumée située à l’intérieur de la pièce. De la confusion entre le dehors et le dedans, surgit un nouveau vertige.

De fait, tout l’art de Michel Gogny-Goubert ne consiste-t-il pas à nous confronter à des paysages immobiles dont l’apparente tranquillité se fracture, suggérant ainsi leur disparition, et nous laissant voir le vide ? L’immobilité du temps, qui semble comme arrêté dans nombre de clichés, se voit parfois renforcée par la platitude des eaux. Le format panoramique, tout comme celui d’un « rondo », peut lui aussi contribuer à suggérer l’Infini. Donnant l’image d’un temps suspendu au sein duquel l’homme a disparu. Sur ces clichés où rien ne se passe, le paysage, se réduisant à quelques lignes et jeux de lumière, tend à l’épure : de minces tiges fichées dans l’eau, la courbe d’une branche émergente, la tombée du jour obscurcissant le ciel, la fusion de la mer et du ciel… Le photographe efface tout autant qu’il fait apparaître. Tout semble se jouer avec la lumière qu’il utilise pour tantôt irradier, tantôt dramatiser, afin d’ouvrir la porte au mystère. Celui d’un paysage qui se duplique dans l’eau et qui, redressé, se métamorphose en arbre. Celui d’une présence lumineuse qui semble vouloir s’’introduire par l’ouverture d’une porte, révélant ce que cachait l’obscurité. Celui de ruines extérieures reflétées par une vitre qui, dans le même temps, donne à voir une lampe allumée située à l’intérieur de la pièce. De la confusion entre le dehors et le dedans, surgit un nouveau vertige.

En dépit d’une localisation qui peut toujours être précisée, ces paysages surgissent tels des immémoriaux. Archétypes en quelques sorte de paysages tout droits sortis de la mémoire, ils évoquent les origines du monde, un temps zéro en quelque sorte. Peut-être aussi, renvoient-ils à une mémoire affective en rendant compte d’un regard nostalgique sur un monde à jamais passé, qui fut celui de l’enfance? Avec ces photographies, l’observateur est invité à se perdre dans un état de rêverie poétique où le Beau semble indissociablement avoir partie liée avec la tristesse. A l’image de ce que déclarait le narrateur du Petit Prince : « Ça c’est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. […] C’est ici que le Petit Prince a apparu sur terre, puis disparu ».

En dépit d’une localisation qui peut toujours être précisée, ces paysages surgissent tels des immémoriaux. Archétypes en quelques sorte de paysages tout droits sortis de la mémoire, ils évoquent les origines du monde, un temps zéro en quelque sorte. Peut-être aussi, renvoient-ils à une mémoire affective en rendant compte d’un regard nostalgique sur un monde à jamais passé, qui fut celui de l’enfance? Avec ces photographies, l’observateur est invité à se perdre dans un état de rêverie poétique où le Beau semble indissociablement avoir partie liée avec la tristesse. A l’image de ce que déclarait le narrateur du Petit Prince : « Ça c’est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. […] C’est ici que le Petit Prince a apparu sur terre, puis disparu ».

Pour conclure, nous dirons qu’il faut se méfier des apparences trompeuses. Michel Gogny-Goubert semble éloigné d’une post-modernité qui se situe du côté des paysages urbains, péri-urbains ou industriels créés par les hommes. Il ne se situe pas non dans la lignée de photographes qui tels Raymond Dupardon tentent de capter des paysages en voie de disparition, que ceux-ci soient ruraux ou familiers. Encore moins dans le sillage d’artistes contemporains qui, désacralisant l’image, ont recours à des techniques mixtes qui mêlent peinture, photographie, sculpture et écriture. Michel Gogny-Goubert fait le choix, avec le paysage tout autant qu’avec la photographie animalière, de genres traditionnels et cherche, à travers la netteté et la profondeur de champ, à approcher ses tirages le plus près possible de la perfection. On le situerait plus volontiers du côté d’Ansel Adams. Mais ce serait oublier que Michel Gogny-Goubert tient ses origines d’une île, la Guadeloupe, qui fut de tout temps une terre de rencontres et de brassages. Et, qu’à ce titre, il convient de percevoir dans ses photographies ce qui relève d’un art hybride. Un art qui lui permet de faire se rencontrer le réalisme, celui d’espaces vierges magnifiés comme chez d’Ansel Adams, et celui d’un univers épuré, emprunté aux estampes japonaises. Invitant dans les deux cas l’observateur à une jouissance contemplative. Et à un questionnement, à la fois esthétique et philosophique.

*Scarlett JESUS, membre d’AICA sc et du CEREAP.