— Par Guillaume Loison —

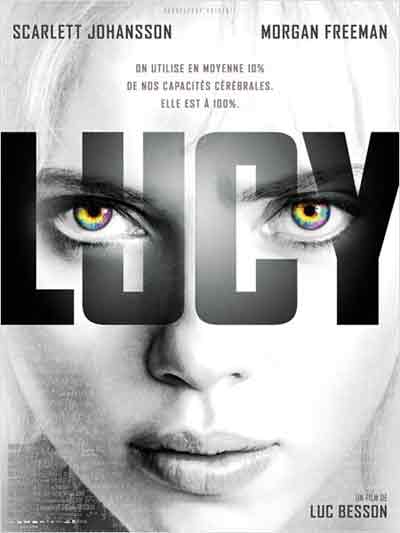

Malgré le charisme de Scarlett Johansson, le nouveau film du nabab d’Europacorp est un objet informe et trépané.

Malgré le charisme de Scarlett Johansson, le nouveau film du nabab d’Europacorp est un objet informe et trépané.

Vers la fin des années 90, quand Luc Besson était davantage un réalisateur qu’un ponte de l’audiovisuel, il répétait à l’envi qu’il prendrait sa retraite de réalisateur au bout de dix films. Promesse non tenue (il en est à 16) mais qui révélait néanmoins l’idée que pour lui, la maturité créative était un oxymore, à tout le moins que les fruits de l’expérience et de la culture ne pèsent rien face à la vigueur de la jeunesse. Dans la logique Bessonienne, la créativité peut se voir comme un capital qui se réduit comme peau de chagrin, qui se frelate même, à mesure qu’on la sollicite⋅ A l’aune d’une œuvre hantée par un idéal de pureté et d’innocence, il y a tout lieu de lui donner raison : aussi naïfs et neuneux qu’étaient ses premiers films, ils avaient pour eux d’être portés par une indéniable envie de cinéma, fraicheur dont on ne trouve plus la trace depuis l’impayable « Angel-A », nanar archi perso – les plus récents comme « The Lady » ou « Malavita » ressemblent à des produits paresseux, des commandes sans âme ni jus.

Si « Lucy » échappe à cette catégorie de films en conserve (petit supplément d’âme : il est adapté d’un scénario original de Besson), il s’articule toutefois sur cette conviction de dégénérescence inéluctable si chère au réalisateur. C’est l’histoire d’une étudiante américaine à Taiwan (Scarlett Johansson), sur laquelle des dealers inoculent une drogue qui booste ses capacités cognitives, du moins déverrouille sa matière grise : alors que depuis la nuit des temps, l’humanité utilise 10% de ses capacités cérébrales, la fille fait tourner ses neurones bien au delà de ce taux d’exploitation moyen. Problème : plus elle monte en gamme, plus elle se désintègre, dépassée par son trop-plein de savoir (« je ne sais pas quoi en faire » dit-elle littéralement : lol), à la fois partout et nulle part.

Partout et nulle et part, c’est exactement le film dans son entier, nanar hallucinogène, foutraque, informe, à la fois trépané (le comble) et invertébré, film de genre rutilant doublé d’une ambition métaphysique aussi improbable que mal digérée : il y mixe la beauferie franchouillarde des commissariats de « Taxi », un personnage de femme-enfant surpuissante et guerrière période « Nikita », Paris et Taiwan, intellect et sensations, la préhistoire et les tablettes tactiles, Michel-Ange et E.T., les grands oraux à la Sorbonne et les poursuites à contre sens sur les quais en Peugeot. Les dix dernières minutes sont un concentré typique du détraquement qui laboure le film et le ceinture en même temps : Scarlett Johansson, sanglée sur un fauteuil comme pour un tour de space moutain, s’offre un trip métaphysique à la « Tree of life » (un retour à l’origine du monde, d’avant le Big Bang, si si), échappant à un gun-fight entre flics parisiens et gangsters taiwanais dans les couloirs du Val de Grace.

Lire Plus => http://cinema.nouvelobs.com/articles/31824-critique-critiques-lucy-de-luc-besson-q-i-cuit

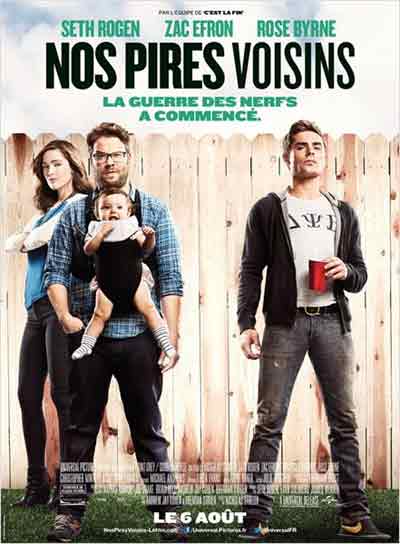

« Nos pires voisins » : médiocrité assurée

« Nos pires voisins » : médiocrité assurée

de Nicholas Stoller. Etats-Unis, 2013, 1 h 36

Binaire. Des trentenaires avec enfant voient avec appréhension une « frat house » (maison d’étudiants) s’installer juste à côté de leur home-sweet-home. S’ensuit naturellement une guéguerre permanente entre les fêtards bruyants et les jeunes parents. Quoi qu’on dise, la comédie américaine ne se porte pas si bien que ça. Dans le meilleur des cas, elle lorgne vers le drame psychologique ou la chronique triviale. Dans le pire, comme ici, elle mêle diverses recettes fondées sur la répétition et des situations paroxystiques sans réel fondement. Nicholas Stoller, issu de la mouvance Apatow, avait plutôt bien démarré, mais il s’essouffle en ayant recours à des recettes faciles inspirées de « Very bad trip ». L’humour se réduit alors à une série de chocs spectaculaires. Scénaristiquement parlant, c’est médiocre.

– Lire Plus => : http://www.humanite.fr/cinema-par-ici-les-sorties-549051