Adoption de la Loi de séparation des Églises et de l’État le 9 décembre 1905

La loi concernant la séparation des Églises et de l’État1 est une loi française codifiant la laïcité. Adoptée le 9 décembre 1905 à l’initiative du député républicain-socialiste Aristide Briand, elle est un des actes fondateurs de la sécularisation de l’État, concluant un affrontement violent qui a opposé deux conceptions sur la place des Églises dans la société française pendant presque vingt-cinq ans.

La loi concernant la séparation des Églises et de l’État1 est une loi française codifiant la laïcité. Adoptée le 9 décembre 1905 à l’initiative du député républicain-socialiste Aristide Briand, elle est un des actes fondateurs de la sécularisation de l’État, concluant un affrontement violent qui a opposé deux conceptions sur la place des Églises dans la société française pendant presque vingt-cinq ans.

Elle abroge le régime du concordat de 1801, qui est cependant resté en vigueur en Alsace-Moselle pour des raisons historiques (les élus alsaciens en faisaient une des trois conditions d’acceptation de leur rattachement à la France en 1919, sans quoi ils demandaient un référendum, que la France ne pouvait prendre le risque de perdre après une guerre si meurtrière).

Elle fut complétée en 1924 par l’autorisation des associations diocésaines, qui permit de régulariser, 18 ans plus tard, la situation du culte catholique.

Contexte : une séparation douloureuse

Genèse

À la suite de John Locke, les philosophes des Lumières relancent à travers l’Europe du xviiie siècle la question de la séparation de l’Église et de l’État. En France, la première séparation est instaurée, de fait, en 1794, par la Convention nationale, par le décret du 2 sansculottides an II (18 septembre 1794), qui supprime le budget de l’Église constitutionnelle, et confirmée le 3 ventôse an III (21 février 1795) par le décret sur la liberté des cultes, qui précise, à son article 2, que « la République ne salarie aucun culte ». Cette première séparation prend fin avec la signature du concordat de 1801.

La République de 1848 est secouée par une guerre de classes très dure. En réaction à la peur sociale, la bourgeoisie libérale incarnée par Adolphe Thiers se réconcilie avec les conservateurs catholiques. La loi Falloux de 1850 instaure la liberté d’enseignement au bénéfice de l’Église ; les maîtres des établissements catholiques peuvent enseigner sans les titres exigés des autres, ce que Victor Hugo combat avec éloquence mais en vain. Ce succès encourage l’Église à s’opposer aux républicains tout au long du xixe siècle attaquant sans relâche le monde moderne, le libéralisme, la démocratie et la République, dans ses nombreux journaux, dans les prônes dominicaux et dans les encycliques pontificales. L’Église s’inquiète et dénonce l’affaiblissement des convictions religieuses, la montée en puissance du positivisme et du scientisme, mais surtout la menace d’unification de l’Italie que le mouvement nationaliste italien fait peser sur les États pontificaux. La Troisième République est marquée par l’affrontement entre un cléricalisme qui va de pair avec un catholicisme fortement enraciné, un laïcisme agressif et un anticléricalisme parfois virulent mais circonscrit dans les grandes villes et qui se traduit par « une série de mesures laïques… qui parachèvent l’œuvre de sécularisation de la Révolution : laïcisation des hôpitaux et cimetières (1881), suppression des aumôneries militaires (1883), suppression des prières publiques et autorisation du divorce (1884) ». À partir des années 1890, un esprit de conciliation s’instaure sous l’influence des républicains « progressistes » (le ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes Eugène Spuller prône, le 3 mars 1894, un « esprit nouveau de tolérance)5 et de la politique de Ralliement. « L’émergence d’une République plus modérée invite à l’apaisement… En autorisant une certaine ouverture, les autorités romaines et épiscopales contribuent à multiplier les initiatives pour tenter l’expérience d’une droite catholique conservatrice, renonçant à la monarchie et acceptant les institutions républicaines ». Cette politique de rapprochement avec les républicains laïcs, suscite une grande espérance dans les milieux ralliés, démocrates chrétiens et libéraux, mais se brise à la fin du xixe siècle avec l’affaire Dreyfus qui fait réapparaître la fracture entre catholiques et laïques.

Cabinet de Défense républicaine de Waldeck-Rousseau

Après Jules Ferry (années 1880), il se passe près de quinze ans sans véritable changement dans les domaines de la laïcisation. Avec l’affaire Dreyfus qui explose en 1898, la France se divise en deux camps : « dreyfusards » (parmi lesquels on trouve une partie de la gauche) et « antidreyfusards » (parmi lesquels on trouve de nombreux hommes de droite et une grande partie de la hiérarchie militaire). Il serait cependant erroné de ramener l’affaire Dreyfus à un affrontement entre gauche républicaine et droite cléricale et militariste (le premier défenseur de Dreyfus, le colonel Picquart, est un militaire catholique). La grâce présidentielle accordée à Dreyfus en septembre 1899 n’est qu’un compromis. L’affaire, qui a vu l’explosion de l’antisémitisme et la polarisation de la société, conduit à un regain d’anticléricalisme à gauche.

En juin 1899, Pierre Waldeck-Rousseau forme le cabinet de Défense républicaine, qualifié par le camp nationaliste de « cabinet Dreyfus ». Waldeck-Rousseau s’abstient toutefois de prendre des mesures sur le plan religieux, mais promulgue en 1901 la loi sur les associations. Celle-ci prévoit d’une part un régime de liberté pour la création des associations ; d’autre part un régime d’exception pour les congrégations religieuses, qui dispose que chaque congrégation doit être autorisée par une loi, qu’elle doit se soumettre à l’autorité de l’évêque ordinaire et qu’elle peut être dissoute par un simple décret, selon l’article 13 de la loi. La plupart des congrégations (environ quatre sur cinq) déposent leur demande d’autorisation. Celles qui s’y refusent sont dissoutes en octobre 1901, mais Waldeck-Rousseau informe le Vatican que les demandes d’autorisation seront examinées avec mesure. En janvier 1902, le Conseil d’État déclare que l’autorisation préalable nécessaire aux congrégations s’imposera désormais à toute école dans laquelle enseignent des congréganistes, quel que soit leur nombre.

Aux législatives de 1902, le Bloc des gauches, coalition républicaine, l’emporte et reprend l’œuvre entamée par Ferry. Émile Combes forme un nouveau gouvernement8.

Émile Combes

Son premier passage au gouvernement en 1895 comme ministre de l’Instruction publique et des Cultes lui permet de mettre en pratique ses convictions anti-catholiques. En 1902, Émile Combes, surnommé « le petit père Combes », ex-séminariste devenu athée et adversaire déterminé de la religion, est porté au gouvernement par une poussée radicale, au terme d’élections qui se sont faites sur le thème : pour ou contre le fait d’appliquer la loi de 1901 avec une vigueur accrue ?

Combes ne cache pas dès son investiture sa volonté de mener une politique « énergique de laïcité ». Cette déclaration est suivie d’un durcissement des dispositions prises précédemment par Waldeck-Rousseau : les demandes d’autorisations sont refusées en bloc, pour assurer définitivement la victoire du laïcisme anticlérical sur le catholicisme. Ainsi, en juillet 1902, les établissements scolaires non autorisés (environ 3 000) des congrégations autorisées sont fermés : cette mesure donne lieu à de nombreux incidents, toutefois principalement limités aux régions les plus catholiques (l’Ouest de la France, une partie du Massif central), et 74 évêques signent une « protestation ». Le gouvernement réplique en suspendant le traitement (salaire) de deux évêques.

Une nouvelle étape est franchie en mars 1904 : toutes les demandes d’autorisation des congrégations masculines sont rejetées. En juillet 1903, les congrégations féminines avaient subi le même sort. Ceci provoque des désaccords au sein même de la majorité républicaine, Waldeck-Rousseau reprochant même à Combes d’avoir transformé une loi de contrôle en loi d’exclusion. De fait, religieux et religieuses sont expulsés de France. Ceux qui résistent en prétendant au droit de rester dans leurs couvents sont expulsés manu militari, tels les chartreux, que des gendarmes viennent tirer de leur retraite pour appliquer la loi d’interdiction. C’est ainsi que des milliers de religieux trouvent refuge dans des terres plus hospitalières : Belgique, Espagne, Royaume-Uni…

En fait, en 1902, huit propositions avaient été déposées, et Émile Combes, pour étouffer ces tentatives, crée le 11 mars 1904 une commission chargée d’examiner ces propositions et de rédiger un projet de loi.

Sourd aux critiques émanant de la droite, indifférent aux appels radicaux de Clemenceau, qui réclame la suppression pure et simple des congrégations, considérées comme prolongements du « gouvernement romain » en France, Émile Combes interdit l’enseignement aux congrégations par la loi du 7 juillet 1904 et leur enlève ainsi également la possibilité de prêcher, de commercer, étant entendu que les congrégations enseignantes doivent disparaître sous un délai de dix ans. Combes prépare ainsi une laïcisation complète de l’éducation.

Rupture des relations diplomatiques avec le Vatican (1904)

Émile Combes lui-même hésite à s’engager fermement pour la séparation des Églises et de l’État : en effet, les relations entre l’Église catholique et l’État sont toujours régies en 1904 par le concordat signé entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII un siècle plus tôt, et les articles organiques permettent notamment au gouvernement de contrôler le clergé français en nommant les évêques. Combes craint de perdre ce contrôle sur l’Église en s’engageant pour la séparation, mais la suite des événements ne lui laisse guère d’autre solution :

d’une part, en juin 1903, une majorité de députés décide qu’il y a lieu de débattre d’une éventuelle séparation et constitue une commission dont Aristide Briand est élu rapporteur ;

d’autre part, le pape Léon XIII meurt en juillet 1903, et son successeur, Pie X, est beaucoup plus intransigeant : les incidents diplomatiques entre la France et le Vatican se multiplient.

L’interdiction de l’enseignement aux congrégations provoque un conflit avec le pape qui entraîne la rupture des liens diplomatiques entre le gouvernement français et la papauté. Et l’on sent bien désormais qu’il n’y a plus qu’un pas à franchir vers la séparation. De plus, le projet mûrit rapidement, car le pape, directement touché par les mesures sur les congrégations qui dépendent de Rome, s’attaque nommément à Émile Combes.

La visite du président de la République Émile Loubet au roi d’Italie Victor-Emmanuel III, dont le grand-père a annexé la ville de Rome, est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : le Vatican envoie des lettres de protestation antifrançaises aux chancelleries européennes. Lorsque le gouvernement français en a écho, en mai 1904, il rompt immédiatement les relations diplomatiques avec le Vatican.

La fin des relations entre la République et la papauté rend le régime concordataire caduc : la séparation est donc urgente, et Combes s’y rallie : il propose un projet sans tenir compte des travaux de la commission Briand, mais il est déstabilisé et contraint à démissionner par le scandale de « l’affaire des fiches » : le ministre de la Guerre, le général André, avait utilisé des réseaux francs-maçons pour espionner les officiers, connaître leurs opinions religieuses et freiner l’avancement des officiers jugés insuffisamment républicains. C’est le successeur de Combes, Maurice Rouvier, qui va mener la séparation jusqu’à son terme.

Travaux préparatoires

Commission Buisson-Briand

La commission est composée de trente-trois membres, dont une majorité absolue de dix-sept députés ouvertement favorables à la séparation. Elle est présidée par Ferdinand Buisson et son rapporteur est Aristide Briand. Ferdinand Buisson, qui se revendique « protestant libéral », est le président de l’Association nationale des libres penseurs et est célèbre pour son combat pour un enseignement gratuit et laïque, à travers la Ligue de l’enseignement. Également grand commis de l’État, proche de Jules Ferry dont il fut le directeur de l’enseignement primaire et primaire supérieur, il a contribué, par son célèbre Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, à diffuser le substantif « laïcité » (voir cet article [archive] du Dictionnaire de pédagogie). Le terme n’est pas mentionné dans la loi de 1905 elle-même, mais le rapport de la commission, l’emploie, tout comme laïque à plusieurs reprises.. Le rapporteur de la commission, Aristide Briand, qui va jouer un rôle central et déterminant dans le contenu et le vote de la loi, a quarante-trois ans, il est député depuis trois ans, et est athée et tolérant. Parmi les trente-trois membres de la commission, on compte cinq membres exécutifs de l’Association nationale des libres penseurs, ce qui inquiète les députés modérés. C »est Jean Jaurès, dont il est alors proche, qui l’a poussé à être candidat à la commission «des trente-trois».

On y voit l’affrontement avec les partisans d’une destruction complète de l’Église, parmi lesquels Maurice Allard, Victor Dejeante ou Albert Sarraut, qui veulent contrôler l’Église par l’État, lui retirer ses biens et la jouissance des églises et des cathédrales (transformées en maisons du peuple, théâtres, bourses du travail), ou les gérer par un « conseil communal d’éducation sociale ». Briand et Buisson comprennent qu’une loi de conciliation est nécessaire pour éviter un affrontement désastreux.

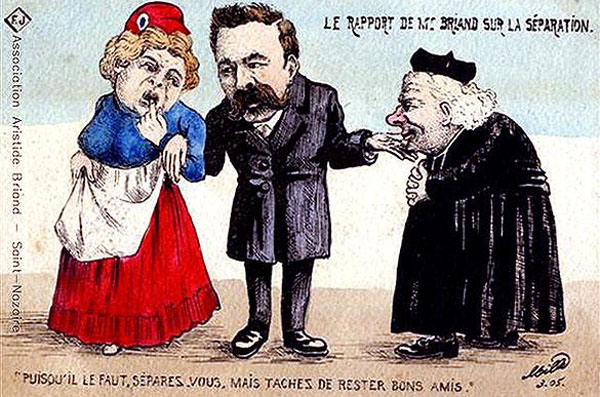

Briand prend même contact avec des ecclésiastiques, la chute du combisme donnant du poids à ses idées. Maurice Rouvier arrive à la présidence du Conseil ; peu au courant des questions religieuses, il reprend à son compte le projet de la commission pour trouver une solution. Aristide Briand présente le 4 mars son projet à la chambre. C’est un texte exhaustif qui comporte une longue partie historique, des études des situations des cultes catholique, protestants et israélite, une comparaison avec les législations d’autres pays et présente un projet synthétique. Il devient, après discussion, la loi française de séparation des Églises et de l’État.

Action décisive du rapporteur Aristide Briand

Le nouveau projet de loi déposé dès la formation du gouvernement Rouvier s’inspire beaucoup du travail de la commission dirigée par Aristide Briand, dont le rapport a été déposé le 4 mars 1905. D’emblée, Briand déclare la « séparation loyale et complète des Églises et de l’État » comme réponse indispensable aux difficultés politiques qui divisent la France.

La tâche d’Aristide Briand s’annonce complexe : il va devoir convaincre une partie de la droite catholique que cette loi n’est pas une loi de persécution de l’Église, sans toutefois se montrer trop conciliant aux yeux d’une gauche radicale ou d’une extrême gauche qui voudrait éradiquer le « bloc romain ».

Les intérêts et les enjeux sont compliqués, provoquant des débats houleux et passionnés : gauche et droite sont divisées, et il faut tout le talent oratoire d’Aristide Briand pour réunir tout le monde autour d’un texte, au prix de quelques compromis. La chance d’Aristide Briand est que beaucoup dans l’hémicycle semblent avoir compris que la séparation était devenue inéluctable, et sa première victoire est due au fait qu’une partie de la droite catholique – dont par exemple le député Constant Groussau, connu pourtant pour son intransigeance – accepte de faire avancer le débat, non pas en tant que partisan de la séparation, mais pour obtenir des concessions qui rendront la séparation moins douloureuse pour les catholiques.

Aristide Briand a, en effet, bien conscience que si faire voter la loi est une chose, la faire appliquer en sera une autre, et qu’une loi de séparation votée par la gauche et refusée par les catholiques serait inapplicable sur le terrain. C’est pourquoi il tient à montrer qu’on ne doit pas faire une loi « braquée sur l’Église comme un revolver », mais prenant en compte les remarques acceptables des catholiques.

Il convient de considérer que Briand avait comme vieil ami Augustin Chaboseau, devenu son secrétaire particulier, qui fut le fondateur de l’Ordre Martiniste Traditionnel à la suite de Louis-Claude de Saint-Martin, dit le Philosophe inconnu.

Bataille de l’article 4

On peut considérer que la plus grosse pierre apportée à l’édifice de la séparation réside dans l’acceptation de l’article 4 de la loi, tant celui-ci aura été l’objet de craintes de part et d’autre de la Chambre des députés : c’est l’article qui doit dire à qui, dans le nouveau régime des cultes qu’est la séparation, reviendront les biens mobiliers et immobiliers de l’Église.

Les catholiques craignent que l’État ne veuille disloquer l’Église et provoquer des schismes, alors que les républicains refusent que le Vatican garde le choix des associations cultuelles aptes à bénéficier de la dévolution des biens de l’Église, et qui pourraient être basées à l’étranger. À force de compromis et notamment en déclarant que le pays républicain saura faire preuve de bon sens et d’équité, Aristide Briand accepte de revoir quelques formulations de l’article 4 proposé par Émile Combes. Le 20 avril 1905, il déclare à la Chambre :

« Nous n’avons jamais eu la pensée d’arracher à l’Église catholique son patrimoine pour l’offrir en prime au schisme ; ce serait là un acte de déloyauté qui reste très loin de notre pensée. »

Alors que la première version de l’art. 4 prévoyait que les biens ecclésiastiques seraient dévolus à des associations de fidèles, sans précision, la nouvelle version, défendue à gauche par Briand et Jean Jaurès, dispose que ces associations cultuelles prévues par la loi se conformeront « aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice. »

Le catholique Albert de Mun, député du Finistère, se félicite de ce « grand coup de pic donné à la loi »13, tandis que le sénateur Clemenceau bataille au contraire contre ce qu’il considère comme une soumission au gouvernement romain13. Il traite Briand de « socialiste papalin » et accuse la nouvelle formulation de l’article de « [mettre] la société cultuelle dans les mains de l’évêque, dans les mains du pape » ; « voulant rompre le Concordat, la Chambre des députés est demeurée dans l’esprit du Concordat […] au lieu de comprendre qu’elle aurait pour premier devoir d’assurer la liberté de tous les fidèles, sans exception13. » Malgré cela, il vota la loi avec la majorité de la Chambre.

L’article 6 fit également l’objet de vifs débats. La version originale prévoyait qu’en cas de conflit entre plusieurs associations cultuelles sur l’attribution des biens dévolus, les tribunaux civils trancheraient. Briand et Jaurès acceptèrent le souhait des anticléricaux de transférer l’arbitrage au Conseil d’État, plus dépendant du gouvernement, ce qui lui permet de décider arbitrairement de l’attribution des lieux de cultes. Cet article est devenu l’actuel article 8 de la loi.

Vote et promulgation de la loi

Enfin, et malgré des divergences assez fortes (l’esprit de compromis dont Briand a fait preuve n’ayant pas suffi à faire taire les craintes et les protestations des catholiques, et ayant même divisé une partie de la gauche radicale), la loi fut votée le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233 à la Chambre, et le 6 décembre 1905 par 181 voix pour contre 102 au Sénat.

Enfin, et malgré des divergences assez fortes (l’esprit de compromis dont Briand a fait preuve n’ayant pas suffi à faire taire les craintes et les protestations des catholiques, et ayant même divisé une partie de la gauche radicale), la loi fut votée le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233 à la Chambre, et le 6 décembre 1905 par 181 voix pour contre 102 au Sénat.

Elle est promulguée le 9 décembre 1905 (publiée au Journal officiel le 11 décembre 1905) et entrée en vigueur le 1er janvier 1906.

Elle met fin à la notion de « culte reconnu » et fait des Églises des associations de droit privé. De plus l’article 4 organise la dévolution des biens des établissements publics du culte à des associations cultuelles.

La Sacrée Pénitencerie du Vatican confirme en 1908 que les députés et sénateurs ayant voté la loi encourent l’excommunication.

Loi de séparation et ses conséquences

Contenu de la loi en 1905

La nouvelle loi brise unilatéralement les engagements français relatifs au régime concordataire français de 1801, qui régissait les rapports entre le gouvernement français et l’Église catholique. Inventant la laïcité à la française, elle proclame la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et pose le principe de séparation des Églises et de l’État.

Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes […] ».

Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] »

Le premier article crée un large consensus. Le texte ne laisse que peu de marge pour son application, par les mots « assure » et « garantit ». Cette loi se veut conforme à la devise républicaine. Par l’article 1er, l’État garantit la liberté de conscience, c’est-à-dire le droit de ne pas être croyant, ou de croire, et la liberté de culte si on l’est. Par l’article 2, l’État, les départements, les communes assurent leur neutralité à l’égard des citoyens, en refusant d’accorder des avantages spécifiques à certains en raison de leurs pratiques cultuelles.

Pour rendre effectif le libre exercice du culte, sont instituées des aumôneries dans certaines institutions publiques (casernes, lycées, prisons, hôpitaux).

Associations cultuelles

Instituées par l’article 4 de la loi, les associations cultuelles dont l’objet exclusif est l’exercice du culte sont de type loi de 1901. Elles ne doivent pas avoir d’autres buts, notamment elles ne peuvent pas se livrer à des activités sociales, culturelles, éducatives ou commerciales. En revanche, elles disposent d’un avantage fiscal important, levier financier très appréciable. Elles peuvent recevoir des donations et des legs qui sont exonérés de droits de mutation. Ce sont les préfets qui accordent, pour cinq ans, le statut d’association cultuelle. Les différends éventuels entre associations relèvent du Conseil d’État.

Sur le plan domanial et financier, la loi a trois conséquences majeures : les ministres des Cultes (évêques, prêtres, pasteurs, rabbins…) ne sont plus rémunérés par l’État (art. 2) (qui s’y était engagé par le Régime concordataire français de 1801 en échange de l’abandon par l’Église des biens saisis en 1790 (art. 14)), ce qui le libère d’un budget de 40 millions de francs, et celui-ci n’intervient plus dans la nomination des évêques ;

les établissements publics du culte sont dissous (art. 2) et remplacés par des associations cultuelles ayant pour objet exclusif de « subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte » (art. 18) ; ces dernières pourront recevoir le produit des quêtes et des collectes pour les frais du culte, mais elles ne devront en aucun cas percevoir de subventions de l’État, des départements ou des communes ;

les biens religieux saisis par l’État en 1789 restent sa propriété ;

l’État se réserve le droit de confier gratuitement les bâtiments de culte aux associations cultuelles. Les associations bénéficiaires, sont tenues « des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant ». (art. 13) ; « toutefois, [elles] ne seront pas tenu[e]s des grosses réparations » (art. 14) ;

les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte (comme les hôpitaux et les écoles) sont attribués aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens (art. 7) ;

l’État prolonge jusqu’au 9 décembre 1907, la mise à disposition gratuite des archevêchés et évêchés et, jusqu’au 9 décembre 1910, celle des presbytères, des grands séminaires et de la faculté de théologie protestante (art. 14).

La loi de séparation prévoit ainsi un inventaire des biens mobiliers et immobiliers (art. 3) des établissements publics du culte avant que ne soit rendue aux associations cultuelles la partie de ces biens estimée nécessaire au culte et que le reste soit saisi. Dans les faits, cet inventaire se fera de façon estimative (voir la section « La tourmente des inventaires »). Les inventaires seront interrompus par Clemenceau à la suite d’incidents meurtriers entre population et forces de l’ordre.

Sur le plan de la police des cultes, les cérémonies religieuses sont assimilées à des réunions publiques et soumises à déclaration préalable dans les formes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1881Note 2 sur « la liberté de réunion » (article 25).

Pour faciliter la transition, l’État assure aux ministres du culte le versement d’une indemnité pendant quatre ans (article 11).

Rejet de la loi par le Vatican

La loi est violemment critiquée par Pie X (Vehementer nos du 11 février 1906), qui condamne la rupture unilatérale du concordat, proteste contre les nouvelles spoliations et refuse catégoriquement la mise en place des associations cultuelles, incompatibles avec l’organisation hiérarchique canonique catholique et les fonctions ministérielles respectives de l’évêque et du curé qui en découlent (Gravissimo officii munere, août 1906). Une partie du clergé français (en particulier Mgr Louis Duchesne, chanoine libéral qui sera à l’Index seulement quelques années plus tard) appuie cependant la loi, tandis qu’une autre partie de la droite catholique s’y oppose violemment (notamment l’Action libérale et la nouvelle Action française). Les Juifs et les Protestants (Wilfred Monod), quant à eux, font bon accueil à une loi qui correspond à leur mode d’organisation traditionnel de type presbytérien, le président de la commission ayant préparé la loi, Ferdinand Buisson, étant lui-même protestant libéral.

L’épisode des inventaires qu’elle inclut se révèle être le dernier épisode douloureux qui place, une fois de plus, la France au bord de la guerre civile. En effet, la loi de séparation entraîne la résistance décidée de Rome, qui interdit aux catholiques de l’accepter et condamne une loi qui a mis fin de façon unilatérale au concordat. En réalité, du fait du refus de la création des associations cultuelles, les frais très élevés de réparation des édifices religieux (cathédrales, églises…) préexistants à la loi de 1905 restent à la charge de l’État et des communes. Pour cause : aucun des biens confisqués en 1789 ou en 1905 n’est restitué (ce sont parfois les mêmes, certains ayant été rachetés à l’État entre-temps) et la contrepartie prévue lors de la confiscation par le décret du 2 novembre 1789, reprise lors du concordat de 1801 de subvenir, en échange, aux besoins du clergé est abandonnée à nouveau sans contrepartie. Les ministres du culte qui ne sont plus ni salariés ni logés par l’État, gagnent en revanche en indépendance (particulièrement les évêques).

Les bibliothèques des paroisses, évêchés et séminaires sont également saisies par l’État. Confiées à différentes bibliothèques publiques, elles contribuent à enrichir leurs fonds en ouvrages parfois rares ou précieux, surtout sur les questions religieuses, mais pas seulement.

Tourmente des inventaires

Les inventaires des biens de l’Église suscitent des résistances dans certaines régions traditionalistes et catholiques, notamment l’Ouest de la France (Bretagne, Vendée), la Flandre et une partie du Massif central. Des manifestations s’y opposent, tandis qu’une circulaire de février 1906 dispose que « les agents chargés de l’inventaire demanderont l’ouverture des tabernacles », suscitant l’émotion des catholiques, pour qui cela constitue un grave sacrilège. Le 27 février 1906, des heurts ont lieu dans la commune de Monistrol-d’Allier, village de 1 000 habitants16. Le 3 mars, lors de la tentative d’inventaire faite dans la commune de Montregard, 1 800 habitants, un homme, André Régis, est grièvement blessé ; il mourra le 24 mars. Le 6 mars, à Boeschepe (Nord), commune de 2 200 habitants, lors d’un autre inventaire, un paroissien, Géry Ghysel, est abattu dans l’église. Le 7 mars 1906, le cabinet Rouvier tombe sur cette question, laissant la place à Ferdinand Sarrien.

Celui-ci confie le ministère de l’Instruction publique à Briand, qui exige que Clemenceau entre dans le gouvernement afin de l’avoir avec lui plutôt que contre lui. Devenu ministre de l’Intérieur, Clemenceau, notoirement anticlérical, joue l’apaisement, mettant fin à la querelle des inventaires par une circulaire de mars 1906 invitant les préfets à suspendre les opérations d’inventaire dans les cas où elles doivent se faire par la force alors qu’il ne reste plus que 5 000 sanctuaires, sur 68 000, à inventorier.

Une France d’abord divisée

L’épisode des inventaires a été le dernier pic de tension importante entre catholiques et républicains, bien que le conflit ait perduré, sur d’autres aspects, jusqu’à l’entre-deux-guerres, apaisé seulement par le compromis trouvé entre Pie XI et la République, en 1924, via la création des associations diocésaines, le Pape se refusant toujours à accepter le principe des associations cultuelles qui niaient le rôle canonique de l’évêque dans l’organisation catholique.

On comprend alors que les cicatrices résultant de ce douloureux divorce entre Église et État aient mis des années à se refermer : ce fut en quelque sorte la mission du gouvernement suivant, mené par Armand Fallières (président de la République), Georges Clemenceau (président du Conseil de 1906 à 1909) et Aristide Briand (ministre de l’Instruction publique et des Cultes).

Gouvernement Clemenceau

Le sujet prioritaire du cabinet Clemenceau, formé en octobre 1906, demeure l’application de la loi de séparation des Églises et de l’État, fermement condamnée par Pie X (Vehementer nos). Cela soulève de nouveaux débats, le Vatican faisant tout pour empêcher la formation des associations cultuelles auxquelles sont censés être dévolus les bâtiments nécessaires à l’exercice du culte.

Attaqué par Maurice Allard, Aristide Briand, maintenu à l’Instruction publique et aux Cultes, rétorque le 9 novembre 1906 en rappelant que la loi de séparation est une loi d’« apaisement », et prétendant que l’État laïque « n’est pas antireligieux » mais areligieux17. Si la loi n’est pas appliquée d’ici décembre 1907, Briand déclare qu’il s’appuiera sur la loi de 1881 sur les réunions publiques afin de maintenir la possibilité d’un exercice légal des cultes. Le prêtre refusant de souscrire la déclaration préalable à chaque cérémonie prévue à l’article 25 de la loi, Aristide Briand, par circulaire du 1er décembre 1906, précise qu’une déclaration annuelle doit suffire à cet exercice. Le 11 décembre, le Conseil des ministres rappelle qu’en cas de non-déclaration (annuelle), les infractions seront constatées et sanctionnées : la situation menace de dégénérer en la création d’un « délit de messe ». Mgr Montagnini, à la tête de la nonciature apostolique de la rue de l’Élysée, est expulsé par le gouvernement, qui l’accuse d’inciter au conflit. Ses papiers confidentiels sont saisis sur ordre de Clemenceau et serviront à mener des campagnes de presse contre les catholiques intransigeants, tel le député Constant Groussau.

Les associations cultuelles catholiques n’ayant pas été constituées, tous les bâtiments ecclésiastiques, évêchés, séminaires, presbytères sont progressivement mis sous séquestre. Ainsi, à Paris, le cardinal Richard est expulsé de l’hôtel du Châtelet où était installé l’archevêché le 17 décembre. Mais se pose le problème du devenir de tous ces bâtiments.

Le 21 décembre 1906, un nouveau débat, durant lequel Briand accuse le Vatican de préconiser l’intransigeance afin de réveiller « la foi endormie dans l’indifférence », aboutit à la loi du 2 janvier 190718 qui vise à rendre impossible la sortie de la légalité des catholiques « quoi que fasse Rome ». Par cette loi, d’un côté, l’État, les départements et les communes recouvrent à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires et le versement de l’indemnité est suspendue pour les prêtres non en règle avec la loi ; et de l’autre, la loi ouvre la possibilité de donner la jouissance d’édifices affectés à l’exercice du culte à des associations loi 1901 ou à des ministres du culte déclarés.

Le pape dénonce dans l’encyclique Une fois encore du 6 janvier 1907 les nouvelles spoliations de la loi du 2 janvier 1907 et refuse les modalités de la déclaration annuelle exigée pour l’exercice du culte. Le gouvernement parle d’« ultimatum » pontifical… et finalement, par la loi du 28 mars 1907 [archive], règle la question en supprimant l’obligation de déclaration préalable pour les réunions publiques. Les tensions restent vives entre le gouvernement et les autorités catholiques et leurs fidèles, si bien que dans un souci d’apaisement, plus de 30 000 édifices sont mis gratuitement à la disposition des Églises, et les sonneries de cloches explicitement autorisées. D’une manière générale, la jurisprudence administrative légitime les manifestations publiques qui satisfont à des traditions locales et à des habitudes (enterrements religieux, processions, etc.)

La position d’apaisement du gouvernement est confirmée par la loi du 13 avril 1908, qui considère les Églises comme des propriétés communales et prévoit des mutualités ecclésiastiques (pour les retraites, etc.).

La guerre scolaire (1907-1914)

La question scolaire va ressurgir avec force, peu de temps après la loi de 1905. En effet, la loi de 1904, en supprimant les congrégations enseignantes, a fortement désorganisé l’école libre. Dès lors, la vigilance des catholiques à l’égard de l’école laïque, devenue incontournable dans certaines régions, s’accroît. D’autre part, la loi de Séparation, en libérant l’épiscopat français de sa réserve vis-à-vis du gouvernement, va lui permettre de s’exprimer publiquement et de condamner le laïcisme et l’irréligion à l’œuvre dans les écoles publiques.

La loi de 1905 créé donc une situation favorable au déplacement de la question de la laïcité sur le terrain de l’instruction publique et va permettre l’embrasement d’une guerre scolaire qui débute avec l’affaire Morizot en 1907 et se poursuivra jusqu’en 1914.

Guerre et apaisement

C’est à l’occasion de la Première Guerre mondiale que la question religieuse est reléguée au second plan et que l’« Union sacrée » rassemble une France unie sous la bannière tricolore.

Mais, avant même l’Union sacrée politique, dès le lendemain du début de la Première Guerre mondiale, le 2 août 1914, Louis Malvy, ministre de l’Intérieur, envoie une circulaire aux préfets demandant que les congrégations catholiques, expulsées, soient de nouveaux tolérées. Toutes les mises à l’écart du catholicisme sont révoquées : « Une ouverture appréciable est faite vers le monde catholique, qui n’est plus au ban de la République ». Cette situation paradoxale, au vu du passé, est rarement signalée selon Jean-Jacques Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau.

Au sortir de la guerre, le gouvernement décide tout à la fois de transférer au Panthéon de Paris le cœur de Léon Gambetta, illustre fondateur de la République, et d’honorer le souvenir de Jeanne d’Arc en proclamant fête nationale le deuxième dimanche de mai.

En mai 1921, les relations diplomatiques sont rétablies avec le Vatican, le pape Benoît XV se montrant autrement plus conciliant que Pie X, notamment en promettant de consulter Paris avant la nomination des évêques. Le dialogue avec le Vatican aboutit, en 1924, au compromis des « associations diocésaines » élaboré par Pie XI et le gouvernement : l’État français concède aux associations diocésaines placées sous l’autorité des évêques le statut d’« associations cultuelles » : autrement dit, l’organisation de type épiscopal de l’Église catholique est considérée conforme à la loi ce qui permet de sortir du blocage provoqué par l’absence, depuis 1905, de création des associations cultuelles catholiques prévues par la loi. Enfin l’Alsace et la Lorraine rattachées à nouveau à la France sont maintenues dans le statut de concordat qu’elles avaient en 1870, lors de l’annexion à l’Empire allemand, sachant que le Reich leur avait conservé ce statut sans le modifier.

La querelle religieuse menace de se rallumer après le succès du Cartel des gauches aux législatives du 11 mai 1924. Ce dernier décide en effet, dans un premier temps, d’étendre la loi de 1905 à l’Alsace-Lorraine, malgré la promesse contraire faite lors du rattachement de 1919. Les élus des trois départements concernés s’y opposent. Les évêques mobilisent les catholiques dans des manifestations massives avec le concours du général de Castelnau, à la tête de la Fédération nationale catholique, et publient une Déclaration fracassante condamnant la laïcisation de la société française tandis que le gouvernement d’Édouard Herriot renonce finalement à remettre en cause les arrangements antérieurs.

L’anticléricalisme militant finit par décliner cependant que les Églises retrouvent, avec leur liberté, une nouvelle vigueur.

Bilan et perspectives

Conséquences immédiates

Le vote et l’application de la loi de séparation ont été les dernières étapes du mouvement de laïcisation et de sécularisation engagé en 1789. Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation instaure la laïcité.

La loi du 17 avril 1906 et le décret du 4 juillet 1912 ont confié la charge des 87 cathédrales concordataires au secrétariat d’État aux Beaux-Arts, devenu ministère de la Culture et de la Communication, en raison du refus des départements de les assumer. La plupart des 67 autres existantes sont la propriété d’une commune : c’est le cas des églises construites avant 1905 et érigées en cathédrales lors de la création de nouveaux diocèses (Pontoise, 1965 ; Le Havre, 1974) ou de celles ayant perdu leur statut de siège épiscopal après la Révolution (Saint-Malo, Tréguier, Noyon, Lescar, etc.). La cathédrale d’Ajaccio est dévolue à la région Corse, devenue collectivité de Corse.

Cette propriété de l’État s’étend à l’ensemble des dépendances immobilières et à la totalité des immeubles par destination et des meubles les garnissant. Le cadre juridique de l’aménagement intérieur des cathédrales a été analysé par Pierre-Laurent Frier, professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), ancien directeur des études de l’École nationale du patrimoine ; et la compétence du conseil municipal quant aux églises et aux biens qui y ont été installés a été traitée par Marie-Christine Rouault, doyen de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Lille II à partir de l’arrêt du 4 novembre 1994 du Conseil d’État. Les édifices postérieurs à 1905 demeurent généralement propriétés des associations cultuelles, maîtres d’ouvrage lors des constructions. Afin de gérer le patrimoine mobilier des lieux de culte, les conservations des antiquités et objets d’art ont été créées dans chaque département, par le décret du 11 avril 1908.

Caractère constitutionnel de la loi de 1905

En 2006, la Commission Machelon relève que le Conseil constitutionnel a évité par deux fois de donner un statut constitutionnel à la loi de 1905 (la France étant cependant définie comme République laïque par l’article premier de la Constitution de 1958). Dans sa décision du 23 novembre 1977 (dite « loi Guermeur »), le Conseil a consacré la liberté de conscience en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République en se référant à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen et au Préambule de la Constitution de 1946, mais sans indiquer à quelle(s) loi(s) il le rattachait. De même en 2004, lors de l’examen de la compatibilité à la Constitution de l’article II-70 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, il ne se réfère pas à la loi de 1905.

Toutefois, à l’occasion de la QPC relative au concordat en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel statue en février 2013 en reprenant dans ses attendus de larges passages de la loi du 9 décembre 1905, intégrant de facto cette loi au bloc de constitutionnalité.

Outre-mer

Lors de l’avant-dernière séance de débat à l’Assemblée nationale, le 30 juin 1905, il est adopté un amendement « Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies » qui diffère l’application de la future loi hors du territoire métropolitain.

La loi de 1905 s’applique dans les départements de Guadeloupe, Martinique, et Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en vertu d’un décret du 6 février 1911. En revanche, les décrets Mandel de 1939 entérinent l’absence de séparation dans les autres territoires où ne s’applique pas la loi de 1905 : Guyane, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Mayotte32.

Dans les colonies, la loi de séparation n’est pas appliquée, sauf à Madagascar, où une séparation de fait existait déjà et où le gouverneur Victor Augagneur avait durement combattu le protestantisme (considéré comme favorable à l’Angleterre et à l’autonomie des Malgaches) où le décret du 11 mars 1913 reprend les deux premiers articles de la loi de 1905, ainsi qu’au Cameroun, le décret du 28 mars 1933. En Algérie, le décret du 27 septembre 1907 imposait aux responsables des associations cultuelles d’être citoyens français, ce qui de facto soustrait l’islam à l’application de la loi de 1905. Par la circulaire Michel du 16 février 1933, l’État règlementera même le droit de prêche dans les mosquées33.

Cas de l’Alsace-Moselle

L’Alsace et la Moselle n’étant pas françaises au moment de la promulgation de la loi, celles-ci ont encore aujourd’hui un statut spécial, sorte de dernier héritage du concordat : les évêques, les prêtres, les rabbins et les pasteurs y sont toujours assimilés à des fonctionnaires. L’État participe, au moins formellement, à la nomination des évêques, et paie l’entretien des bâtiments. L’enseignement religieux dans les écoles publiques est également préservé. La validité de cette exception est confirmée en février 2013 par le Conseil constitutionnel28.

Garantie de la liberté des cultes

Construction et réparation d’édifices religieux

Depuis sa parution la jurisprudence a complété la loi par plus de 2 000 pages d’avis, de cours. D’après les inspecteurs généraux des affaires culturelles François Braize et Jean Petrilli, cela a largement complété et modifié la loi initiale.

La loi du 19 août 1920 (parue au Journal officiel le 21 août 1920) relative à la construction de la Grande mosquée de Paris déroge ponctuellement à la loi de 1905 en accordant pour son édification une subvention de 500 000 francs, abondée par une souscription levée auprès des Musulmans d’Afrique du Nord, la Ville de Paris décidant a l’unanimité, de faire donation perpétuelle et gratuite des terrains nécessaires.

La loi du 25 décembre 1942 (parue au Journal officiel le 2 janvier 1943) modifie l’article 19 in fine en ce sens que ne sont plus considérées comme des subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices non classés, alors qu’en 1905 ce n’était possible que pour les réparations aux monuments classés.

Réformes et polémiques du début du xxie siècle

En 2000, l’article 30 interdisant l’enseignement religieux pendant les heures de classe dans les écoles publiques est abrogé et codifié à l’article L.141-4 du code de l’éducation.

En 2003, la loi subit un changement en ce qui concerne le port de signes religieux ostensibles à l’école. Cette suggestion provoque de nombreuses critiques dans certains milieux politiques français, qui craignent un retour à une union de l’État et de la religion, réintégrant ainsi la religion dans le domaine public.

En 2004, à la veille de la célébration du centenaire de la loi fondant la laïcité républicaine, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Économie, et sortant de son poste de ministre de l’Intérieur et des Cultes, s’interroge, dans un livre intitulé La République, les religions, l’espérance, sur une possible modification de la loi, sans toutefois en remettre en cause les fondements. Il propose de donner à l’État les moyens de pouvoir contrôler efficacement le financement des cultes, de libérer le culte musulman français de la tutelle de pays étrangers et ainsi de pouvoir limiter l’influence de ces pays sur la communauté musulmane de France. Ce contrôle impliquerait comme effet secondaire des facilités accordées par l’État en matière de formation des agents des cultes, en mettant par exemple à disposition des enseignants pour les matières non religieuses pour la formation des prêtres, pasteurs ou imams.

À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le concordat en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel confirme en février 2013 la validité constitutionnelle de cette exception, jugeant que la tradition républicaine observée par tous les gouvernements depuis 1919 et la Constitution de la ve République n’ont pas « entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes ».

En 2015, au sujet de l’Institut des cultures d’Islam, des controverses ont lieu au sujet du non-respect de la loi de séparation des Églises et de l’État, à propos de son financement par l’État français.

En novembre 2018, le quotidien L’Opinion indique que le gouvernement réfléchit à une révision de la loi de 1905, ce qui provoque de nombreuses réactions tant du côté de responsables cultuels que de militants laïques43. Par exemple, le porte-parole de conférence des évêques, Olivier Ribadeau Dumas, déclare ne pas souhaiter réveiller de « vieux démons ». Finalement, le Président Emmanuel Macron abandonne son projet de modification de la loi de 1905 en mars 2019.

Notoriété

Cette loi du 9 décembre 1905 est fréquemment évoquée lors de débats sur la laïcité en France, notamment à la suite d’incidents repris par les médias et la classe politique (affaires du voile islamique, statut des crèches de Noël…).

Depuis 2011, le 9 décembre est reconnu en France comme Journée nationale de la laïcité.

Quelques collectivités territoriales françaises font référence à cette loi dans des odonymes (cf. Neuf-Décembre ).