par Scarlett JESUS

|

|

|

| –__- |

|

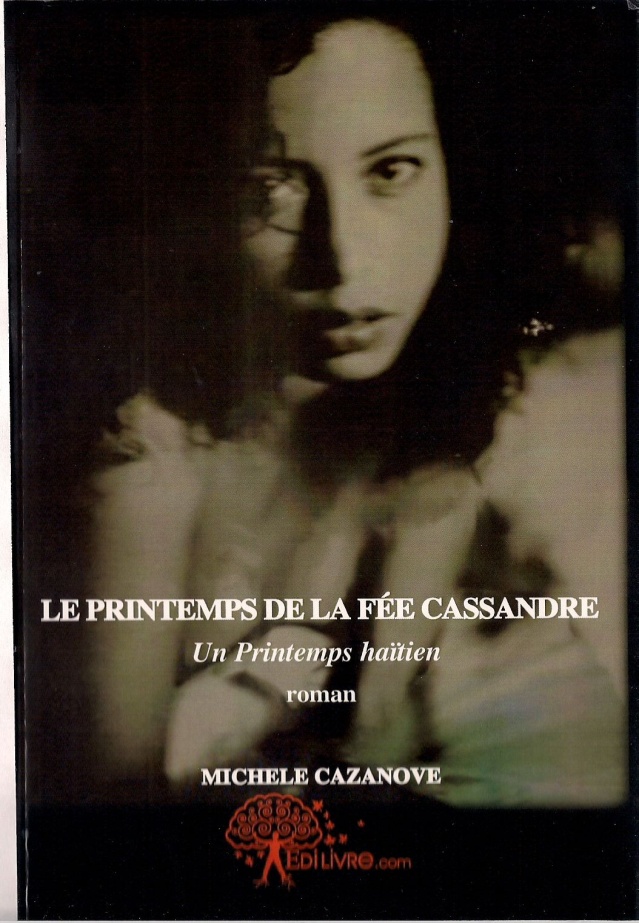

Après La Geste noire : La Chanson de Dendera (l’Harmattan, 2009), Michèle Cazanove vient de publier un second roman, Le Printemps de la fée Cassandre, sous-titré « Un printemps haïtien » (Edilivre.com). Dans ce roman, Alice, la narratrice, prend en charge un récit rétrospectif qui s’adresse à sa fille Cassandre. Ce récit relate l’enfance de Cassandre jusqu’à ses quinze ans, le printemps de sa vie, les relations qu’elle entretient avec sa mère, ainsi que l’univers dans lequel elles évoluaient toutes deux à Haïti.

S’agit-il pour autant d’un « récit de vie », renvoyant au genre du roman d’apprentissage, centré sur le cheminement de Cassandre, désigné comme étant le personnage principal ? Le titre semblerait l’indiquer. Toutefois, le personnage de la Mère, ses sentiments, ses émotions et les propos rapportés (ceux qu’elle a tenus, ou ceux qu’elle s’autorise au moment de l’écriture), occupent le devant de la scène. Ne serait-elle pas en réalité le véritable protagoniste d’un récit qui relate davantage son propre « apprentissage » de la réalité (celle, générale, de la vie, mais aussi celle, sociale, d’Haïti) que celui de sa fille? A moins que ce rôle n’incombe plus subtilement, comme dans La Cerisaie de Tchekov, à un lieu, l’Habitation Leclerc, qui incarne métaphoriquement la délitescence d’une époque et d’une classe sociale privilégiée à laquelle mère et fille appartiennent ? Le lecteur se trouve face à un roman divisé en quatre cahiers (comme quatre saisons), dont le premier décrit un univers clos et comme immobilisé dans un éternel printemps que rien ne vient troubler. Puis une dramatisation du récit s’opère progressivement…

La gageure que cherche à surmonter Michèle CAZANOVE n’est pas des moindres. Celle-ci pose le problème du prisme que l’art opère à travers le regard posé sur la réalité. Son écriture revendique ouvertement un art habité par le merveilleux. Le roman y fait doublement référence, à travers la Fée du titre (qui métamorphose néanmoins le personnage mythologique de Cassandre en se l’appropriant), ainsi que par le choix du nom de la mère, Alice (l’Habitation Leclerc devenant en quelque sorte son Pays des merveilles).

Et, parallèlement, le souci de réalisme est néanmoins notoire. L’auteur connait bien Haïti, son histoire (à commencer par celle de l’Habitation Leclerc), ses pratiques à la fois culturelles (liées au vaudou) et artistiques (ses peintres, dits « naïfs »). Parfois purement « explicatif », ce réalisme donne lieu, à d’autres moments, à des « tableaux » très vivants, comme celui qui décrit des ouvriers œuvrant à la construction d’un immeuble. Ce conflit entre imagination et réalisme trouve sa résolution la plus aboutie dans de nombreux passages où le descriptif accède alors au poétique. Ainsi, d’une envolée de flamands roses dans le bleu du ciel, ou des nuances délicates de la végétation dont Alice, elle-même « peintre des Jardins », cherche à rendre un équivalent à l’aide d’une prose délicatement « colorée ».

Quant au personnage d’Alice, il reste un peu irréel, tout en surface : artiste peintre « inspirée » (puis écrivain), elle vit de son art dans l’aisance à l’Habitation, puis plus tard dans une autre belle demeure. Nous n’en saurons guère plus, si ce n’est qu’Alice désigne Haïti comme étant le pays de Richard, son amant. Doit-on en déduire qu’il n’est pas le sien ? Qui est-elle donc ? Quel est son passé ? Qui est le père de sa fille ? Rien ne nous sera révélé à ce sujet. Mais, plusieurs vecteurs se conjugueront pour lui entrouvrir progressivement les yeux sur le Réel : la découverte de Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain, les arrestations puis assassinats de proches, et la retransmission à travers les actualités télévisées de l’état de misère de la population haïtienne. Face à l’effondrement de tout ce qui constituait son Paradis, à commencer par ses relations avec sa fille (qui l’accuse de « superficialité »), Alice plutôt que de sombrer dans la folie, opte pour une thérapie par l’art consistant à ré-enchanter le monde. Ainsi l’Epilogue peut-il se clore sur la reprise de l’incipit du roman dans lequel Cassandre apprenait l’accident de moto mortel de son petit ami. L’épisode tragique est délibérément réécrit, avec légèreté cette fois : Cassandre efface les taches rouges maculant le visage de son ami. Il ne s’agissait finalement que du vernis à ongle rouge dont elle était en train d’enduire ses ongles de pieds ! La boucle est bouclée, la distance est suffisante et la dérision affichée…

Alice, dans le roman que le personnage entreprend, nourrit son écriture de sa vie… Mais sa vie, étant celle d’un personnage, est elle-même une « reconstruction », qui peut certes se nourrir des expériences de son auteur, s’en « inspirer », mais ne saurait être lue comme une autobiographie. Michèle Cazanove s’en défend et revendique une écriture plus « inspirée » qu’engagée, une écriture qui cherche, derrière les apparences, la trace (prophétique ?) de ce qui fait signe…