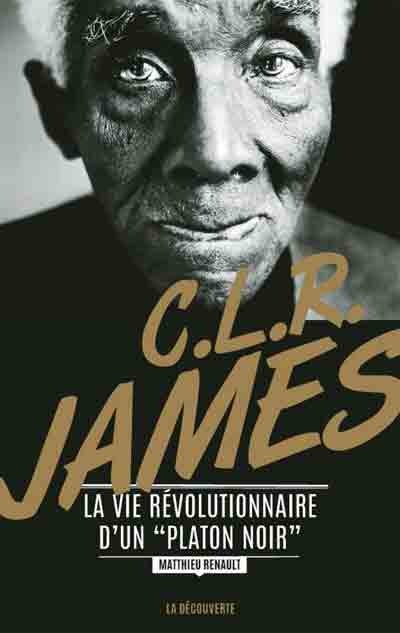

C. L. R. James. La vie révolutionnaire d’un « Platon noir » Matthieu Renault. Éditions la Découverte, 232 pages, 19,50 euros.

C. L. R. James. La vie révolutionnaire d’un « Platon noir » Matthieu Renault. Éditions la Découverte, 232 pages, 19,50 euros.C’est une figure méconnue en France que le philosophe Matthieu Renault nous fait découvrir au travers de cette « biographie intellectuelle » de C. L. R James, historien et militant caribéen mort à Londres en 1989 et inhumé dans son île natale de Trinidad. Des sociétés antillaises façonnées par l’héritage esclavagiste à l’exil londonien, avec la découverte de la classe ouvrière anglaise, le cheminement de James est celui d’un penseur et d’un révolutionnaire noir qui s’est attaché à repenser les rapports entre les luttes de décolonisation et la révolution socialiste pour dessiner une nouvelle géographie du marxisme. Inspiré par le combat des Noirs américains autant que par le panafricanisme du Ghanéen Kwame Nkrumah, James est, à l’instar de W. E. B. Du Bois, un acteur majeur de la « désoccidentalisation » de la pensée critique, mu par la volonté de « replacer les Noirs dans l’histoire du monde ». Une pensée du mouvement, du « décentrement », toujours indispensable pour repenser les conditions de l’émancipation humaine. R. M.

*****

***

*

Avant-Propos

Pensée du mouvement, pensée en mouvement

« Le temps passerait, les anciens empires s’effondreraient et de nouveaux prendraient leur place, les relations entre pays et entre classes se modifieraient avant que je ne découvre que ce n’était pas la nature des biens ni leur utilité qui importait, mais le mouvement, non pas où vous êtes et ce que vous avez, mais d’où vous venez, où vous vous rendez et à quel rythme vous y allez.1 »

Ces paroles sont gravées sur la stèle funéraire de C. L. R. James, historien et révolutionnaire caribéen mort à Londres en 1989 et inhumé sur son île natale de Trinidad. Issues de l’un de ses ouvrages majeurs, Beyond a Boundary, elles résument idéalement la trajectoire d’un homme dont la vie et la pensée auront été intimement liées au destin d’un siècle qu’il aura traversé presque de part en part. Comme bien d’autres penseurs issus des colonies, tout particulièrement des Antilles, James aura été un intellectuel diasporique, en mouvement permanent, naviguant entre les marges et le centre des empires, parcourant les routes constitutives de cet espace chargé d’histoire qu’est l’Atlantique noir, circulant entre ses pôles caribéen, européen, nord‑américain et africain. Au‑delà de son itinéraire personnel, il concevait la vie même comme mouvement, la formation de la personnalité comme un cheminement ; ainsi écrivait‑il à la femme qu’il aimait : « Votre lettre […] montre que vous êtes arrivée à un tournant sur votre route. Soyez sûre de bien l’examiner afin de découvrir d’où vous venez et où vous vous rendez2. »

Pour James, qui n’aura cessé d’interroger les relations entre personnalité et société, toute histoire individuelle doit être (re)saisie à la lumière du « mouvement de l’histoire » ; mouvement qu’il s’attacha sa vie durant non seulement à étudier, mais aussi à épouser de tout son être. Enfant des colonies britanniques, son existence fut indissociable de l’affirmation sur la scène mondiale des peuples colonisés d’Asie, d’Afrique et de la Caraïbe, prélude à la chute des grands empires coloniaux. Même si ces derniers ont peu à peu cédé la place à de nouvelles formes d’impérialisme et d’hégémonie postcoloniale, la vague de décolonisation amorcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale fut la source d’un décentrement radical qui reste encore aujourd’hui un enjeu politique et intellectuel majeur. C’est ce dont témoignent les efforts pour provincialiser l’Europe (Chakrabarty) et/ ou déprovincialiser le monde non européen3. Figure éminente du panafricanisme, James pensait les luttes anticoloniales en Afrique et aux Antilles comme partie intégrante d’un mouvement international de « révoltes noires » dont l’autre point d’ébullition se trouvait aux États‑Unis. Loin d’avoir été initié au xxe siècle, ce mouvement s’inscrit dans une histoire longue, aussi vieille que l’esclavage transatlantique ; une histoire que James s’attacha à retracer afin d’en tirer les enseignements à même de servir la lutte de la « race » opprimée.

Jamais James, cependant, à la différence de nombreux théoriciens postcoloniaux, n’a conçu cette histoire des marges comme irréductible à l’ « histoire du monde », quand bien même celle‑ci eût été une « histoire des vainqueurs » faisant de l’Occident la source d’où jaillit toute histoire. Il n’ambitionnait pas tant de contester le « grand récit de la modernité » que de l’arracher à sa matrice européenne‑coloniale pour dévoiler le rôle central qu’avaient joué les sujets racialisés et colonisés dans une histoire qui ne se disait encore pour lui qu’au singulier. Selon lui, les luttes pour la décolonisation étaient une composante clé de la « révolution mondiale ». Cette dernière, en l’absence de laquelle la fin de l’impérialisme était vouée à rester un songe creux, ne désignait à ses yeux rien d’autre que la révolution socialiste, nécessairement internationale. C’est à elle qu’il consacra tous ses efforts ; et il ne cessa jamais de la considérer comme inéluctable, et imminente. Depuis son premier séjour en Angleterre dans les années 1930 jusqu’à la fin de sa vie, James ne se conçut jamais autrement que comme un penseur et un révolutionnaire marxiste. Figure majeure du mouvement trotskiste, il rompit plus tard avec l’héritage du père de la Ive Internationale et le modèle du parti d’avant‑garde pour défendre la thèse de l’autoémancipation des masses prolétariennes, et plus largement des masses populaires. Cette rupture ne fut pourtant rien d’autre à ses yeux qu’un geste de fidélité aux principes fondamentaux du matérialisme historique et dialectique.

S’il est capital aujourd’hui d’étudier la trajectoire et la pensée de James, c’est parce que, sans doute plus que celles de n’importe quel autre penseur noir radical, elles permettent de réexaminer les conflits opposant depuis de nombreuses années la théorie marxiste à la critique postcoloniale en interdisant tout recours à des solutions de compromis telles que celles que l’on observe dans les tentatives pour « (re)marxiser » les études postcoloniales et/ou « déseurocentriser » le marxisme. Cet enjeu théorique est indissociablement un enjeu politique éminemment actuel dans une conjoncture où la gauche radicale, pensant souvent à tort avoir affaire à un problème entièrement inédit, éprouve la plus grande peine à (re)définir ses stratégies face aux revendications des minorités (immigrées, racialisées, postcoloniales). Celles‑ci demandent en effet non seulement que leurs causes soient intégrées à l’agenda politique des mouvements anticapitalistes, mais exigent aussi de parler et d’agir en leur nom propre en défendant leur autonomie.

S’il fallait résumer la pensée et la pratique politiques de James à un seul objet, ce serait à n’en pas douter le « mouvement des masses ». Il en vint à concevoir ce dernier, sur les bases de la dialectique hégélienne, comme automouvement « par le bas » qui, dans ses phases d’épanouissement, est toujours mouvement révolutionnaire. Pour James, les grands épisodes révolutionnaires (révolution anglaise, Révolution française, révolution soviétique), en tant que paroxysme de la lutte des classes, impriment à l’histoire son mouvement, lui donnent (un) sens. C’est à l’intérieur de ce cadre « universel » que s’inscrivent, sans reste, les mouvements d’émancipation des masses colonisées et racialisées. Il ne pouvait néanmoins être question pour lui de subordonner ces derniers à la lutte des masses ouvrières des pays occidentaux. Il fallait repenser de fond en comble les relations entre libération des « nations opprimées » et révolution socialiste. C’est à cette tâche que s’attela James de manière profondément originale, mais non sans tensions, voire contradictions, entre une perspective sur l’émancipation qui maintient la nécessaire antécédence de la révolution en Occident et une conception (décentrée) de l’indépendance, et de l’ « avant‑gardisme », des luttes noires‑anticoloniales.

Ces tensions ont le plus souvent été interprétées comme l’effet d’un eurocentrisme dont James, qui aimait à rappeler qu’il était de « formation occidentale », ne se serait jamais départi et que son adhésion totale au marxisme aurait contribué à entériner. Dans une version plus élaborée, il a été avancé que, malgré ses efforts de décentrement, James serait resté prisonnier du clivage « prémoderne/moderne », autrement dit de la perspective historiciste fondatrice du partage binaire entre « pays avancés » (occidentaux) et « pays arriérés » (non occidentaux)4. Aussi légitimes soient‑elles, ces explications ont pour défaut de ne jamais considérer les dilemmes internes à l’œuvre jamesienne que négativement, comme résultant de la persistance (inconsciente) d’un « reste » de vision impériale dont on pourrait a posteriori se débarrasser sans altérer les fondements de sa théorie de l’émancipation. D’autres interprètes ont quant à eux affirmé que, quelles que soient ses limites, la pensée de James s’était d’emblée définie en rupture avec un « marxisme orthodoxe » largement aveugle à la spécificité de l’oppression coloniale‑raciale et aux conditions singulières de l’émancipation des peuples de couleur. S’il y a là aussi une part de vérité, il ne faut pas oublier qu’il existe au sein de la tradition marxiste tout un ensemble de problématisations des formes d’ « exportation » de la révolution socialiste, et de la théorie marxiste elle‑même, dans le monde non occidental. Surtout, James, s’il a continuellement fait preuve d’hétérodoxie au sein des organisations révolutionnaires, se concevait aussi comme le plus « orthodoxe » des héritiers de ses deux maîtres à penser, Marx et Lénine.

Comprendre le parcours et l’œuvre de James présuppose donc de se défaire du postulat selon lequel tout son travail aurait consisté à importer, de l’extérieur, des problématiques anticoloniales et antiracistes au sein d’une pensée marxiste originellement confinée au sein des frontières du monde européen blanc et, réciproquement, à greffer des thèses marxistes‑socialistes sur des revendications et luttes panafricaines qui tendraient quant à elles toujours naturellement vers le nationalisme‑particularisme noir. Il faut bien plutôt élucider les inflexions et variations opérées par James au sein même de la théorie et de la pratique marxistes, ainsi que les résistances auxquelles cette entreprise de décentrement s’est heurtée et les limites qu’elle s’est délibérément imposées. James ne s’est pas attaché à provincialiser le marxisme, mais à le distendre autant que faire se peut, dans l’espoir que la révolution à venir serait réellement mondiale. Cette pratique de déplacement théorique émanait de la conviction que, pour saisir et agir sur le mouvement de l’histoire, la pensée devait elle‑même être en mouvement permanent. Il y a selon James une indépassable historicité de la connaissance à laquelle le marxisme – non pas en dépit du fait mais parce qu’il s’offrait comme universel‑universalisable – ne peut prétendre se soustraire qu’au risque de dépérir à petit feu. Cette temporalité fondamentale est indissociablement une spatialité : elle oblige à repenser radicalement la géographie du marxisme, ses espaces de référence, ses lieux d’ « application‑adaptation », les modalités de sa traduction dans des contextes hétérogènes à celui qui l’ont vu naître. D’où l’effort permanent de James pour établir des connexions entre des espaces‑temps parfois situés aux antipodes les uns des autres – entre la Russie prérévolutionnaire et l’Amérique noire, entre la Caraïbe et la Grèce antique. Cela supposait aussi de réinterroger la signification de l’ « arriération » et les projections historicistes en vertu desquelles l’histoire de l’humanité se donne à lire synchroniquement, sur une carte du monde. Enfin, cela implique de redéfinir les coordonnées et réimaginer le devenir de ce que James n’hésitait pas à appeler, toujours au singulier, la « civilisation mondiale ».

On ne peut néanmoins rendre compte de la manière dont James a relevé ce défi colossal si l’on ignore que sa pensée et sa pratique politiques et historiographiques sont intimement entremêlées avec une esthétique et une théorie de la culture qui n’ont rien à envier aux productions théoriques des représentants du « marxisme occidental » (Benjamin, Adorno, Gramsci, etc.). Jeune adulte, James, qui avait baigné dans la littérature britannique durant toute son enfance à Trinidad, se destina à une carrière littéraire et signa plusieurs nouvelles et un roman. N’abandonnant jamais son intérêt pour la critique littéraire, il fut un fervent lecteur et interprète de l’œuvre de Herman Melville, auquel il dédia un livre. Admirateur de Shakespeare, il s’engagea dans des méditations sur la tragédie qui nourrirent sa pensée de l’histoire, et fut lui‑même l’auteur d’une tragédie historique sur la révolution haïtienne. Aux États‑Unis, il se livra à une étude passionnée des « arts populaires », au premier rang desquels le cinéma, car ils manifestaient selon lui l’entrée des masses sur la scène de l’histoire ; similairement, la littérature africaine‑américaine exprimait à ses yeux les aspirations profondes des masses noires, leur potentiel révolutionnaire.

James n’hésitait pas à tracer des relations étroites entre les processus de création artistique et le processus révolutionnaire, gouvernés qu’ils étaient par un même mouvement intime, comme en témoigne cette saisissante métaphore musicale que lui inspira la figure de Lénine : « Je pense depuis longtemps qu’un très grand révolutionnaire est un grand artiste et qu’il développe des idées, des programmes, etc., comme Beethoven développe un mouvement5. » Lastbutnotleast, James fut dès son plus jeune âge et jusqu’à la fin de sa vie un analyste, au sens le plus strict, de ce sport et symbole de l’impérialisme britannique qu’était le cricket, le terrain de jeu s’offrant à ses yeux comme un miroir des grands conflits existentiels, sociaux‑raciaux et politiques à l’échelle nationale‑régionale (caribéenne et britannique) et internationale‑(post‑)impériale ; un sport en outre qui, en tant qu’il fait naître chez ses spectateurs une puissante image esthétique du mouvement, devait être considéré comme un art à part entière.

Le pari biographique

C’est par le biais de la biographie intellectuelle que les thèmes et problèmes exposés jusqu’ici seront abordés. Dans un travail antérieur sur Frantz Fanon6, dont le présent livre prolonge et déplace les interrogations, le parti pris était celui d’un « pari de la non‑biographie ». En effet, la multiplication, dans l’espace francophone, des travaux centrés sur la vie de Fanon, aussi instructifs fussent‑ils, risquait de masquer ce qui fait l’irréductible originalité et la radicalité de sa pensée, son sens pour le temps présent. L’enjeu était ainsi de poser, sur un mode hypothétique, l’autonomie de cette pensée par rapport au destin personnel de l’auteur, sans pour autant la rendre strictement indépendante de sa subjectivité. Ici, à l’inverse, le « pari de la biographie » a trois raisons principales.

La première est qu’en France James demeure une figure méconnue, dont le nom même n’évoque généralement, au mieux, qu’un « célèbre » ouvrage sur la révolution haïtienne, Les Jacobins noirs. De sa trajectoire personnelle et politique, le lecteur francophone sensible à ces questions a aussi peu, et sans doute moins encore, entendu parler que de son œuvre. Cette méconnaissance n’est pas spécifique au cas de James ; elle continue peu ou prou d’affecter l’ensemble des intellectuels de la Caraïbe anglophone au moment même où les auteurs de la Caraïbe francophone, avec lesquels ils partagent de fortes affinités, accèdent peu à peu à la reconnaissance qui leur est due.

La deuxième raison réside dans l’importance que revêt l’analyse des conditions matérielles, individuelles et collectives de production des œuvres politiques, non seulement dans un but de contextualisation des idées, mais aussi pour l’interprétation de la logique proprement théorique qui les anime. L’analyse de la pensée de James présuppose l’écriture d’une biographie de son œuvre. Tel est l’objet de ce livre, avec cette idée corrélative que le sens de l’œuvre éclaire le sens de la vie aussi bien que le contraire. James lui‑même l’écrivait à propos de son étude sur Melville : « La pure biographie ici peut être trompeuse. […] Je ne lis pas ces lettres et sa vie pour comprendre son œuvre ; je lis plutôt son œuvre pour comprendre ses lettres et sa vie7. »

La troisième raison, enfin, la plus importante, tient à la place centrale qu’occupe l’écriture biographique, mais aussi autobiographique, dans l’œuvre de James. Chantre de l’activité révolutionnaire autonome des masses « anonymes », James, poursuivant en cela une longue tradition, n’aura cependant eu de cesse de thématiser le rôle des individus dans l’histoire. Retracer la vie des « grands hommes » était pour lui une manière privilégiée d’écrire l’histoire. En effet, cette dernière trouve à se réfracter dans le destin, souvent tragique et s’apparentant en cela à celui des grands personnages littéraires, d’individus exceptionnels. C’est dans cette même perspective que James s’est attaché à retracer, sous la forme de fragments autobiographiques et de notes disséminées dans ses écrits, son histoire personnelle. Il a continuellement cherché à se situer dans l’histoire, non seulement dans son présent, mais aussi par rapport à ce qui survit en lui du passé et du futur qu’il annonce. C’est sur le plan le plus personnel qu’il a éprouvé l’entrelacement des temps historiques, en quoi la narration jamesienne est littéralement intempestive. En outre, une biographie de James se doit aussi d’être une géo‑biographie attentive aux rapports entre déplacements‑circulations physiques d’un côté, transitions‑ruptures intellectuelles de l’autre ; les migrations successives de James, dont la structure de ce livre adopte le rythme, sont autant de seuils dans la genèse de sa pensée.

N’y a‑t‑il pas néanmoins quelque ambiguïté à faire la biographie intellectuelle d’un homme qui, poussant jusqu’à ses ultimes limites la critique marxienne de la division du travail intellectuel et du travail manuel, aura été l’un des plus virulents critiques de la caste des intellectuels qu’a connus la tradition marxiste au xxe siècle. Cette ambiguïté est sans doute redoublée par le sous‑titre de ce livre, qui reprend une formule employée en 1980 dans le London Times pour désigner James : le « Platon noir de notre génération ». Pour James en effet, Platon représentait l’archétype même de ce « type d’homme » qu’est l’intellectuel, chez lequel la spéculation sur la forme idéale de gouvernement se fonde invariablement sur la prémisse que l’ « homme ordinaire » est incapable de (se) gouverner (lui‑même)8. Qui plus est, ce type de désignation où la comparaison vaut éloge menace de reproduire l’idée (coloniale) selon laquelle les sujets de l’empire seraient condamnés à se conformer au modèle de leurs « aînés » blancs. Ils accuseraient donc toujours un certain retard et ne pourraient au fond rien espérer de mieux que d’être des « copies en couleur » de ce que l’Occident a produit de meilleur. Si ces comparaisons sont prises pour argent comptant, elles interdisent précisément de comprendre le geste de déconnexion qui caractérise, à divers degrés, les écrits de tous les grands théoriciens non européens de la décolonisation.

Néanmoins, pour qui considère aujourd’hui l’œuvre foisonnante de James, ce dernier ne peut apparaître que comme un intellectuel total. Sa critique des intellectuels, aussi acerbe fût‑elle, n’en cache pas moins une autre représentation, à laquelle il s’identifiait, celle d’un intellectuel qui devait selon lui être aussi un artiste, c’est‑à‑dire un être chez lequel la pure expression de l’individualité et la manifestation des courants sociaux et politiques les plus profonds ne faisaient qu’un. Par ailleurs, James, bien qu’ayant rétabli au rang de sujets de l’histoire les masses colonisées‑racialisées systématiquement exclues des récits européens, était convaincu que sa pensée s’inscrivait entièrement dans une généalogie occidentale marquée par les figures classiques (Aristote, Rousseau, Hegel, Marx, etc.) d’une tradition intellectuelle et politique remontant à la Grèce antique et au sein de laquelle il se sentait « chez lui ». Si l’on ne part pas de cette apparente ambivalence, il est impossible de saisir les torsions auxquelles il a soumis l’historiographie et la théorie européennes de la révolution. C’est pourquoi « Platon noir » ne doit pas être entendu ici comme le nom d’un individu, mais comme celui d’un problème, voire d’un paradoxe.

Afin de reconstituer l’itinéraire intellectuel de James, il faut s’appuyer principalement sur son œuvre, soit pas moins d’une quinzaine d’ouvrages et de nombreux recueils d’articles, sans compter les inédits et textes disséminés dans la presse révolutionnaire de l’époque. Une attention spécifique sera également portée à ses esquisses et remarques autobiographiques, non par défaut, par manque de sources plus « objectives », mais par méthode, dans la mesure où il est essentiel d’intégrer au récit biographique la manière dont James a narré, et à bien des égards réinventé, sa trajectoire révolutionnaire. Ce livre, enfin, n’aurait pu être écrit sans les efforts de ceux qui, dans le monde anglophone, se sont attachés à retracer, dans son ensemble ou en partie, le parcours de James en usant de sources primaires difficilement accessibles (en particulier Kent Worcester, Paul Buhle, Christian Høgsbjerg et Frank Rosengarten9). Si ce travail ne s’en veut pas moins original, c’est par la problématique qui constitue son fil rouge, à savoir les connexions et divergences entre révolution « au centre » et luttes anticoloniales‑antiraciales « aux marges », entre histoire de l’Europe et histoire du monde non européen, telles qu’elle s’expriment à travers la vie et la pensée de James ; avec pour interrogation sous‑jacente les conditions d’une « désoccidentalisation » des théories critiques‑révolutionnaires qui, cela n’a rien d’évident a priori, soit réellement synonyme d’approfondissement de leur potentiel de radicalité et, osons le mot, de leur vérité elle‑même.

Ce livre ne prétend pourtant pas être autre chose qu’une introduction à la vie et à l’œuvre de James. Étant donné l’immense étendue couverte par cette dernière, bien des problèmes abordés par son auteur ne recevront pas le traitement qu’ils méritent ; de même ne sera‑t‑il pas toujours possible de rendre compte de l’épaisseur historique et politique des situations dans lesquelles il s’est engagé. Mais l’enjeu de ce livre est aussi de contribuer au renouvellement d’une critique de l’eurocentrisme qui, si elle demeure plus que jamais nécessaire en raison même des résistances que continue de soulever toute remise en question de l’ « universel » – occidental s’entend –, ne se doit pas moins à présent de tester ses propres limites et d’identifier les écueils qui ont jusque‑là tramé son développement. C’est à cette condition qu’elle démontrera qu’elle est indispensable à la genèse d’une pensée de l’émancipation qui soit, enfin, à la mesure du monde.

- 1. C. L. R. James, Beyond a Boundary, Londres, Yellow Jersey Press, 2005 [1963], p. 3.

- 2. C. L. R. James, Special Delivery. The Letters of C. L. R. James to Constance Webb, 1939‑1948 (dir. Anna Grimshaw), Cambridge, Blackwell Publishers, 1996, lettre du 24 juillet 1945, p. 218‑219.

- 3. Voir Gary Wilder, Freedom Time. Negritude, Decolonization, and the Future of the World, Durham et Londres, Duke University Press, 2015.

- 4. Henry Paget, Caliban’s Reason. Introducing Afro‑Caribbean Philosophy, New York et Londres, Routledge, 2000, p. 48.

- 5. C. L. R. James, Notes on Dialectics. Hegel, Marx, Lenin, Westport, Lawrence Hill & Co., 1980 [1948], p. 153.

- 6. Matthieu Renault, Frantz Fanon. De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale, Paris, Éditions Amsterdam, 2011.

- 7. C. L. R. James, « Letters to Literary Critics », in The C. L. R. James Reader (dir. Anna Grimshaw), Cambridge, Blackwell Publishers, 1992, lettre à Jay Leyda (7 mars 1953), p. 236‑237.

- 8. C. L. R. James, Every Cook can Govern. A Study in Democracy in Ancient Greece, its Meaning for Today [1956], in A New Notion. Two Works, Oakland, PM Press, 2010, p. 150.

- 9. Ibid.

29/01/2016 – 13:09