—Par Fadel Dia —

, 11 janvier 2007

Introduction

Introduction

C’est une vérité connue, mais que nous avons souvent tendance à oublier : les rapports du pouvoir s’expriment sur le plan linguistique autant que sur le plan politique, économique ou social. Le dominant est, entre autres choses, celui qui a la parole, tandis que le dominé doit sans cesse la conquérir. Quand le second doit se battre non seulement pour avoir la parole mais aussi et surtout pour être écouté (c’est-à-dire pris au sérieux) et entendu (c’est-à-dire au moins compris, à défaut d’être approuvé), le premier est investi d’une « autorité » symbolique qui lui donne à peu près toute légitimité à dire à peu près tout ce qu’il veut sur à peu près tous les sujets, et sa parole jouit d’une « légitimité », d’un « intérêt » et d’un « crédit » quasi « naturel ». C’est ainsi par exemple que, parallèlement à la domination militaire, politique et économique que la France coloniale a exercé et exerce sur l’Afrique noire, s’est mis en place un ordre symbolique qui répercute la division sociale du travail sur le terrain linguistique, en instituant les Français Blancs dans le rôle de sujet ou d’agent d’énonciation, tandis que les Africains Noirs sont relégués soit au rang d’objet, soit à celui de destinataire des discours [1]. C’est cette scénographie parfaitement rôdée et intégrée que vient renverser, avec une verve et une intelligence remarquable, le dernier livre de Fadel Dia, « À mes chers parents Gaulois… », qu’on pourrait sous-titrer : « Quand un Sénégalais dit à la France ses quatre vérités »… …si du moins il n’y avait pas, dans les 330 pages limpides de ce livre, bien plus que quatre vérités ! Traite négrière, oppression coloniale, « coopération » postcoloniale, « immigration choisie », « misère du monde », « francophonie », « Françafrique » et « Françafric » : plutôt que d’énumérer tout ce dont traite Fadel Dia, tout ce qu’il nous apprend et tout ce qu’il nous « donne à penser », laissons-le se présenter, et présenter son livre. En voici donc le premier chapitre, qui fait office d’introduction.

Article

« Ce n’est pas en raccompagnant son hôte avec déférence jusqu’à la sortie du village qu’on peut lui faire oublier l’accueil discourtois qui lui a été réservé »

Nous avons si souvent l’habitude de vous lire, de lire vos livres, vos journaux, vos sentences, vos ordres et vos lois, vos admonestations, vos critiques ou vos satires, de vous écouter nous parler de vous, nous parler aussi de nous, que nous ne savons plus très bien comment nous adresser à vous, comment vous demander des comptes…

Depuis des siècles que vous nous visitez, vous comportant chez nous comme si vous étiez chez vous, depuis des années que nous sommes tolérés chez vous, nous efforçant le plus souvent de passer inaperçus, nous avons toujours été, bon gré, mal gré, l’auditeur, le lecteur, le spectateur… et vous l’orateur, le préposé aux discours et aux ordres, l’officiant, le commettant pour tout dire.

Vous, Français, hommes et femmes de ce Nord opulent, qui symbolisez pour nous le monde des « peaux allumées », selon l’expression de Amadou Hampâté Bâ, au point que dans nos langues toubab désigne indifféremment le Français, l’Européen, le Blanc… Nous, Sénégalais, et plus généralement peuples de votre ancien empire colonial, issus de ce Sud dont on ne voit souvent que le délabrement et les excès et que le monde entier déchiffre à travers vos yeux puisque trop souvent, ce qu’il sait de nous, il l’a appris en se fiant à vos écrits et à vos dires. Ne sommes-nous pas le « pré-carré » de la France, expression inconnue de Littré et de Larousse et qui semble avoir été forgée spécialement pour servir de placebo à ce mot désormais honni : colonie.

Voilà plus de cinq siècles que nous nous sommes « découverts », plus de trois siècles que nous nous fréquentons. Pendant ce long côtoiement imposé, nous avons toujours balancé entre la tentation de vous imiter et la folle envie de vous combattre, tant il est vrai que « la racine de tous les conflits, c’est la rivalité mimétique entre les êtres [2] ». De votre côté, et tout au long de votre domination, l’idée que vous avez voulu nous donner de vous, l’idée que vous avez voulu nous imposer s’il y avait quelque réticence de notre part, a toujours été celle du « maître », au double sens de celui qui détient l’autorité et le savoir. Vos représentants portaient des titres d’autorité : gouverneurs, commandants, chefs de subdivision ou de poste… Tous, y compris ceux qui étaient administrateurs, juges, prêtres ou soldats prétendaient nous éduquer : au progrès, à vos manières, à la « civilisation », à la soumission et au respect de votre exemple et de vos intérêts. Et cela, disiez-vous, dans notre propre intérêt, dont le vôtre ne serait que la conséquence : la colonisation était émancipatrice.

De ce jeu de cache-cache est né ce paradoxe : après plusieurs siècles de relations intenses, nous ne nous connaissons guère. Vous avez conquis et dominé nos pays, exploré nos contrées les plus reculées, exploité nos richesses, écrit des milliers de livres sur nos sociétés… Pourtant il reste encore des Français, la grande majorité, qui sont impuissants à s’ouvrir à nos cultures, qui portent sur nous, qui cultivent même, des jugements pleins de préjugés et d’idées reçues.

C’est la première découverte que j’ai faite lorsque, jeune étudiant, j’ai débarqué dans ce pays que les livres m’avaient rendu si familier que je croyais l’avoir déjà vu. Je constatai que si l’entrée en France était – alors – pour nous libre et gratuite, la famille française nous restait inaccessible et ce sevrage familial pesait plus sur mon esprit et mes nerfs que le froid ou le rythme infernal des études. Je m’en ouvris donc auprès de l’institution internationale qui parrainait ma formation et grâce à son entregent, je reçus l’invitation d’une famille française. J’espérais plus qu’un dîner (deux heures de train, une heure de mangeotte !), mieux que la lointaine banlieue. Mais comme le soulignaient mes parrains, on ne pouvait tout de même pas imposer une invitation aux habitants du Ve arrondissement de Paris ni exiger un week-end dans la vallée de Chevreuse. Je n’étais pas content non plus que l’on ait déterminé à l’avance mes heures de départ et de retour par le train, ou suggéré que je me munisse d’un cadeau. Mais j’avais suffisamment l’expérience du commerce avec les Blancs pour savoir que c’est toujours eux qui fixent les règles et imposent les rites. J’allai donc à mon rendez-vous, à Sartrouville, avec l’idée qu’un bain familial valait bien quelques sacrifices…

Mes hôtes étaient des croisés du volontariat et j’étais peut-être leur première B.A. Ils avaient l’intention non de m’instruire mais de me faire parler pour qu’à l’issue de ce dîner, personne autour d’eux ne puisse leur en remontrer sur « les Africains ». Ils étaient vierges d’africanité, comme cela apparut dès leurs premiers mots :

« Ah ! monsieur, vous parlez bien français !

Ils savaient pourtant que je venais d’une ancienne colonie française et que j’étais étudiant de troisième cycle. Je résistai à l’envie de leur servir un pastiche de Senghor :

Moi y en a être pour rien, moi y en a licencié ès lettres !

Mais vous parlez quand même sénégalais ? insistèrent-ils. Et c’est comment le sénégalais ?

Euh, c’est comme le belge…

Le belge ? Ça n’existe pas, monsieur ! En Belgique, chaque communauté parle sa propre langue.

Eh bien, c’est comme chez nous, à cette différence près qu’aucun de nos parlers n’a un statut de langue officielle.

Ah ! Ah ! C’est de l’esprit français, ça ! »

Mes hôtes avaient admis que j’étais un être doué de raison et même du sens de la dérision, fût-elle française. Allaient-ils reconnaître que, comme eux, j’appartenais à la même espèce animale ? Je tentai quelques explorations et très vite me rendis compte qu’ils s’attendaient d’abord à ce que je sois différent. Je me laissai donc aller et, comme l’ivrogne va de verre en verre, j’allai d’exagération en exagération au risque de perdre l’équilibre. Je me replongeai dans mes souvenirs de l’école française, puisai sans vergogne chez Hérodote (Ve siècle avant J.-C.), Pline (Ier siècle après J.-C.), le périple d’Hannon (500 avant J.-C.) qui tous avaient chanté la « monstrueuse Afrique ». Bien sûr, nous mangions des bêtes sauvages, à commencer par le gorille (pouah !) et c’est bien pour cela que nous aiguisions les dents des enfants et avions recours à d’autres sévices corporels, mais nous mangions aussi les singes (frissons) et les chiens (Oh !). Nous sommes encore sous l’emprise des fétiches et nos villes ne sont que des ramassis de cases. Nos sociétés demeurent barbares et permissives : tenez, chez nous, il n’y a pas de mariage, les femmes sont communes… Tout cela est passé comme lettre à la poste française !

Je n’étais pas fier de moi. J’étais convaincu que cette invitation ne se renouvellerait pas et c’était mieux ainsi. Quelle fut donc ma surprise – et mon désarroi – quand, au moment de la séparation, mon hôtesse susurra :

« Pourriez-vous revenir dans quinze jours ? Nous avons des amis qui seraient heureux de vous entendre… »

C’était il y a quelques décennies.

J’ai eu l’occasion de retourner en France et je constate toujours que si les Français ont beaucoup oublié, ils n’ont souvent rien appris, rien en tout cas qui puisse les rapprocher de nous. La situation s’est même dégradée, d’une certaine façon, du fait de « l’autocensure des citoyens doublée de la censure des gouvernements », comme l’observe Marc Ferro. Même ce que l’école coloniale enseignait sans fausse honte – sous forme « euphémisée », il est vrai – est aujourd’hui nié ou occulté, et nos politiciens, les vôtres comme les nôtres, vantent les trois siècles d’amitié qui nous ont unis.

D’amitié ? N’exagérons pas ! D’abord, vous savez, les politiciens sont des hommes qui se trompent – et trompent – dans toutes les règles. D’ailleurs, ils ne parlent d’amitié que depuis que nos liens se sont distendus, comme s’il suffisait de se séparer pour s’aimer ! Mais surtout, l’amitié n’est pas précisément le sentiment dominant qui a gouverné nos relations depuis ce jour de 1659 où, selon vous, la France prit pied sur une île spongieuse de l’embouchure du fleuve Sénégal. Étaient-ce bien des signes d’amitié, ces trafics d’hommes et de femmes, cet échange inégal, l’incendie de nos villages, les décapitations à coups de sabre, celle du marabout Mamadou Lamine Dramé [3] ou celle du fantassin Baïdy Katié [4], l’exécution de dizaines de chefs traditionnels, de Lat Dior [5] à Djignabo [6], le pillage de leurs États, l’exil d’une petite paysanne casamançaise, Aline Sitoe Diatta [7], à 2 000 km de son village ou celui d’Ahmadou Bamba [8] au Gabon ? Nul sentiment d’amitié ou de respect dans les diatribes du plus illustre des gouverneurs français au Sénégal, le général Faidherbe [9], qui fit régner sa loi pendant près de quinze ans. Il y a une trentaine d’années, Pierre Fougeyrollas, alors professeur à l’Université de Dakar, entra en disgrâce avant d’être banni du Sénégal pour avoir rappelé, et violé par ce fait un vieux tabou, que « dans ce soi-disant couple d’amis, l’un était le colonisateur et l’autre le colonisé ». Nous-mêmes avons succombé à cet abus de mémoire et malgré les crispations et le désenchantement, beaucoup de Sénégalais restent magnanimes à l’égard de la France – de la France, pas des Français ! -, sans doute parce qu’il y a plus fort que l’amour : l’habitude.

Si l’indépendance a été proclamée au Sénégal, l’héritage colonial soldé ou presque, beaucoup parmi nous continuent à chercher leurs références en France. Il n’est pour eux de consécration que celle acquise chez vous : notre plus célèbre chanteur, Youssou Ndour, fait son « Bal » annuel à Paris et nos lutteurs rêvent de se mettre en vedette à Bercy. Nous cultivons les mêmes passions que vous, y compris les plus inattendues, comme celle du rap.

Nos élites lisent avec ostentation Le Monde ou Libé, même si chaque numéro leur coûte l’équivalent d’un Smic quotidien, si l’on peut dire.

Le Sénégalais ne prend une information au sérieux que si elle est relayée par RFI, « la radio mondiale » qui a planté ses relais dans plusieurs de nos cités.

Les seules télévisions que nous pouvons regarder sans interruption et sans bourse délier sont des chaînes françaises ou francophones, ce qui est un peu la même chose pour nous. CFI, TV5, vitrines françaises jamais éteintes : télés publiques, télés offertes, télés imposées, télés inévitables, tout nous est donné par vous mais vous ne prenez rien de ce que nous pouvons offrir en échange. Nous ne pouvons pas vous ignorer : ce n’est pas nous qui allons au-devant de vous, c’est vous qui nous imposez votre présence. Nous savons tout de vous ou presque sans même avoir besoin de nous rendre chez vous et en dépit de l’obstination que vous mettez à nous fermer vos portes.

Nous connaissons votre Grand Chef. Nous le voyons si souvent, sur les marches de son palais, donner l’accolade à nos présidents ! Même celui que nos odeurs incommodent se plie au rite : peut-être que si près du faubourg Saint- Honoré, toutes les odeurs sont masquées par les parfums. D’ailleurs, seul le parfum des classes pauvres s’appelle odeur et, Dieu merci, nos présidents ne sont point pauvres.

L’histoire de France continue à faire irruption dans notre quotidien, quelquefois de manière saugrenue. Ainsi, dans les « cars rapides », ces véhicules déglingués qui n’ont plus aucune pièce d’origine et qui assurent le transport public à Dakar, le strapontin incommode que l’on déplie pour le passager de dernière minute s’appelle… Versailles. Ce n’est pas que nous nous emmêlions les pinceaux, c’est le signe de notre penchant à vous traiter par la « parenté à plaisanterie », ce qui est chez nous une preuve d’affection.

Des dizaines de Sénégalais récitent dans l’ordre les noms des stations du métro parisien, de Porte d’Orléans à Porte de Clignancourt ou de Château de Vincennes à la Grande Arche de la Défense.

Notre télévision nationale passe et repasse, y compris dans nos langues nationales, les petites péripéties de votre vie quotidienne, même si souvent nos populations n’en comprennent pas le sens. C’est par elle que nous avons ainsi vécu, jadis, la solitude de Simone Veil ou, plus récemment, subi les larmes de Christine Boutin.

Nous avons appris Camille Desmoulins à l’école et nous connaissons aujourd’hui José Bové et Ségolène Royal. Nous ne prenons pas La Ciotat pour un boxeur ni Le Corbusier pour un insecte.

Nous connaissons Raimu et Colette, Carné et Prévert, la Champmeslé et Arletty, MC Solaar et Zizou, bien sûr…

Je ne prétends pas que le Sénégalais moyen connaît tout ce beau monde, mais quel est le Français cultivé, informé, ouvert aux autres qui pourrait se vanter de connaître Lat-Soucabe Fall [10] et Souleymane Bal [11], Aline Sitoe Diatta et Yandé Codou Sène [12], Fodé Kaba [13] et Battling Siki [14] ? Les illustres Sénégalais sont pour vous d’illustres inconnus : ils ne sont ni dans vos journaux ni dans vos dictionnaires ou vos encyclopédies. Il n’y a personne pour vous enseigner notre histoire : elle est absente, totalement, de vos manuels et de vos programmes scolaires.

Bref, nous, citoyens de ce qui était votre plus ancienne colonie en Afrique noire, nous avons beaucoup à vous dire. Alors, comme on l’avait dit naguère à Freud, « taisez-vous et laissez-moi parler » ! Pour une fois, voulez-vous, on parlera de nous, de nos certitudes, de nos illusions… de nous, quoi. Secondairement on parlera de vous, mais seulement tels que nous vous voyons. Après tout, et malgré les apparences, nous vous connaissons bien mieux que vous ne nous connaissez. Il suffit de lire la presse sénégalaise : on y parle de « coup de Jarnac » ou de « landerneau politique », comme si cela coulait de source, et d’ailleurs notre premier quotidien s’appelait Paris-Dakar…

Cessez donc de nous dire : « Ah, vous êtes de Dakar ? Vous devez connaître mon cousin Bernard : il habite Bangui. » Non, nous ne connaissons pas Bernard ! Mais en revanche, nous connaissons la France et les Français bien mieux que vous ne pouvez imaginer.

Oui, nous avons beaucoup à vous dire. N’est-il pas temps que vous nous laissiez la parole ?

Nos choix, nos mots, notre ton peut-être ne vous plairont pas toujours. Mais souffrez qu’après vous avoir si souvent caressés dans le sens du poil, nous venions vous tintouiner les oreilles avec nos récriminations.

Nous tenterons de dire ce que les Français ne disent pas aux Français. Ce que ne disent ni vos radios, ni vos télévisions, ni vos journaux qui ne s’intéressent à nous que lorsque nous allons mal et qu’ils croient que nous n’avons besoin que de pain et de compassion. Ce que ne disent pas vos politiciens qui ne commémorent souvent que les lieux de mémoire ou les événements nostalgiques et dont certains s’égarent à accréditer une mémoire officielle expurgée de toute faute. Nous ne dirons pas tout parce que, vous nous l’avez trop souvent martelé pour que nous l’oubliions, votre temps est précieux, et c’est même votre principale richesse.

Je tâcherai donc d’être bref. Prenez la peine de me lire. Prenez, un court instant, le temps d’écouter une de ces petites voix timides qui, par milliers, tentent vainement depuis des siècles de parvenir jusqu’à vos « oreilles rouges »…

Post-scriptum

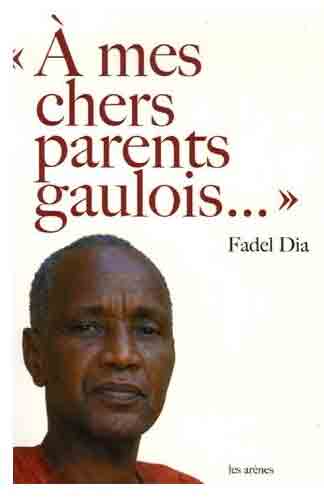

Fadel Dia, « À mes chers parents gaulois… », Editions Les Arènes, 2007. 335 pages, 19,80 €. En librairie le 11 janvier 2007.

Textes de Fadel Dia

« À mes chers parents gaulois… », 11 janvier

Envoyer un mail à Fadel Dia

Notes

[1] De remontrances, ou de conseils paternalistes bien trop souvent

[2] René Girard, in Le Monde, 11/11/2000.

[3] Mamadou Lamine Dramé est un marabout originaire de l’Est du Sénégal (1835-1887) qui combattit la présence française à partir de 1885 et jusqu’à sa mort.

[4] Recruté de force pour servir dans les troupes françaises, Baïdy Katié eut, en septembre 1890, une altercation avec le commandant de cette force, l’administrateur Abel Jeandet, qu’il abattit d’un coup de fusil. Il fut exécuté quelques jours plus tard à Podor, sans procès ni jugement.

[5] Lat Dior Ngoné Latir Diop (1842-1886) est le vingt-neuvième et le plus populaire des Damels du Cayor, et le seul à porter le patronyme de Diop. Il oscilla toute sa vie entre l’alliance avec les Français et la lutte armée. À partir de 1882, il s’illustra par son opposition à la construction du chemin de fer Saint-Louis-Dakar à travers le Cayor et trouva la mort à Dekhlé, dans un affrontement avec les troupes françaises.

[6] Valeureux guerrier casamançais, surnommé « Bigolo » (éléphant), Djignabo fut l’âme de la résistance contre les Français à Séleki (nord-ouest de la Casamance) et du refus du paiement de l’impôt. Il est abattu en mai 1906 alors qu’il tentait d’attaquer un camp français.

[7] Appelée aussi la « Jeanne d’Arc » ou la « prophétesse casamançaise », Aline Sitoe Diatta est à l’origine de la résistance pacifique contre les Français, contre notamment le paiement de l’impôt, l’enrôlement dans l’armée coloniale ou l’abandon des cultures vivrières au profit de l’arachide. Déportée à Tombouctou en 1943, elle y mourut en 1944.

[8] Chef religieux sénégalais (1850-1927), déporté à plusieurs reprises par les autorités françaises, Ahmadou Bamba fut le fondateur du mouridisme, l’une des plus importantes confréries religieuses du Sénégal.

[9] Général français (1818-1889), Louis Faidherbe est le fondateur de la colonie du Sénégal dont il fut gouverneur à deux reprises (1854-1861 et 1863-1865). Il fut aussi à l’origine des débuts de la colonisation du Soudan et du premier bataillon de tirailleurs sénégalais.

[10] Quinzième Damel du Cayor (1697 à 1719), Lat-Soucabe Fall réunit cet État avec celui du Baol, situé au sud et également issu de l’éclatement de l’empire du Djoloff. Ses descendants gouverneront le Cayor jusqu’en 1887.

[11] Réformateur religieux, Souleymane Bal prit la tête de la révolte contre l’hégémonie maure sur le Fouta et contre la dynastie païenne des Peuls Denianké. Il proclama en 1776 une République théocratique.

[12] Célèbre cantatrice traditionnelle contemporaine du Sénégal, Yandé Codou Sène a souvent chanté Senghor qui appartenait à la même ethnie qu’elle.

[13] Résistant originaire de Casamance, Fodé Kaba s’opposa à la fois aux Français (au Sénégal) et aux Anglais (en Gambie).

[14] De son vrai nom Louis Mbarick Fall (1897-1925), Battling Siki, boxeur sénégalais né à Saint-Louis, est le premier Africain à avoir remporté le titre de champion du monde de boxe professionnelle. Le 24 septembre 1922, il bat en effet par KO, à la sixième reprise, l’idole des Français, Georges Carpentier, et devient par la même occasion champion du monde mi-lourd. Il sera assassiné à New York en 1925 et sa dépouille a été transférée à Saint-Louis en 1993.