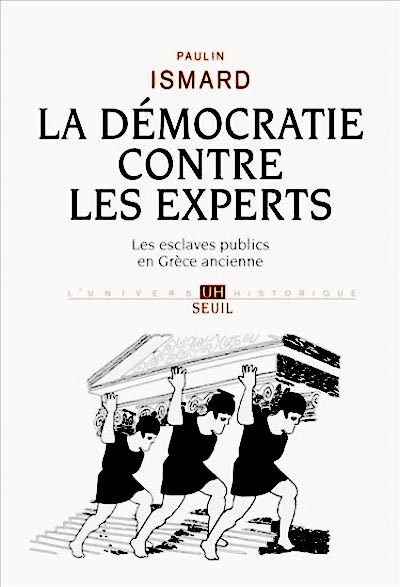

Les esclaves publics en Grèce ancienne

Que la démocratie se soit construite en son origine contre la figure de l’expert gouvernant, mais aussi selon une conception de l’État qui nous est radicalement étrangère, voilà qui devrait nous intriguer.

Imaginons un instant que le dirigeant de la Banque centrale européenne, le directeur des CRS comme celui des Archives nationales, tout comme les greffiers des tribunaux soient des esclaves, propriétés à titre collectif du peuple français, ou, plus improbable encore, d’un peuple européen. Quelle forme emprunterait la délibération entre députés si les esclaves étaient le seul personnel attaché de façon permanente à l’institution, alors que les parlementaires étaient renouvelés tous les ans ?

Ils étaient greffiers, archivistes, policiers ou vérificateurs de la monnaie : tous esclaves, ils furent, à leur manière, les premiers fonctionnaires des cités grecques. Le relatif silence des sources à leur sujet ne dit rien de l’ampleur de cette étrange institution que fut l’esclavage public en Grèce ancienne. En confiant à des esclaves de telles fonctions, qui supposaient une véritable expertise dont étaient dénués la plupart des citoyens, il s’agissait pour la cité de placer hors du champ du politique la question de la compétence technique en la rendant impropre à justifier la participation politique.

C’est en définitive le rapport de la cité démocratique aux savoirs spécialisés qui s’éclaire à la lumière de ses esclaves. Le recours aux esclaves, « instruments animés » entre les mains du peuple, assurait

théoriquement que nul appareil administratif ne pouvait faire obstacle à la volonté du peuple. Autrement dit : en rendant invisibles ceux qui avaient la charge de son administration, la cité

conjurait l’apparition d’un État qui puisse se constituer en instance autonome et le cas échéant, se retourner contre elle.

Paulin Ismard est maître de conférences en histoire grecque à l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur l’histoire politique et sociale du monde grec à l’époque classique et hellénistique. Il a récemment publié : L’Événement Socrate (Flammarion, 2013, prix du livre d’histoire

du Sénat 2014).

Avant-propos

L’expérience de la lointaine Athènes pourrait-elle nous aider à affronter, ici et maintenant, notre malheur politique?

Pour tout individu né à la fin des années 1970, il est rare que la politique ait été le lieu des grands accomplissements de sa vie personnelle. Ses aînés lui ont appris que la politique était affaire d’imaginaire et de désir et qu’il n’y avait guère d’autre activité dans laquelle une vie authentique pouvait se réaliser. Les mots et les croyances dans lesquels ces derniers lui ont transmis leur propre expérience se présentent pourtant, au mieux, comme un arrière-pays inaccessible, au pire, comme un ensemble d’énigmes indéchiffrables. Et, de même que le théâtre de la vie politique a cessé depuis fort longtemps de l’intéresser, il en est venu peu à peu à contester les formes traditionnelles de participation politique, voire à récuser le principe de toute représentation.

Dans la formidable crise de la langue politique à laquelle il assiste demeure pourtant un grand mot, aux contours incertains, qui s’offre à ses yeux à la fois comme un principe d’action et une aspiration indémodable, celui de démocratie. Certes, son invocation sert les visées les plus ambivalentes. Mais, pour peu qu’il refuse d’y reconnaître, comme on l’y invite, la seule promesse de la paix civile entre tous et de la liberté pour chacun, qu’il y entende au contraire un mot d’ordre radical – le principe égalitaire de distribution du pouvoir et la maîtrise d’un pouvoir effectif de la communauté sur son propre destin –, alors il sera tenté d’y voir encore le seul projet politique qui vaille: n’est-ce pas d’ailleurs cette même injonction, encore vague et imprécise, qui rassemble les manifestants de la Puerta del Sol de Madrid, de la place Syntagma à Athènes ou même du parc Zuccotti de Wall Street?

Il lui apparaît pourtant que l’une des manifestations du déni quotidien de l’idée démocratique tient dans cette musique lancinante, qui exalte le règne de l’expertise et répète à l’envi que le gouvernement de la chose publique ne saurait reposer que sur un ensemble de savoirs, dont la nature exigerait qu’ils soient élaborés à l’écart des passions publiques. Ainsi, l’évitement délibéré de la parole des citoyens ordinaires, condamnée au nom de son ignorance (des lois de l’économie mondialisée, de la gestion rationnelle des États), serait constitutif de l’art de gouverner au sein des sociétés complexes. Car, s’il est vrai que l’opinion de la population, construite par un ensemble de dispositifs, ne cesse d’être mesurée et disséquée, il paraît néanmoins inconcevable qu’un savoir politiquement utile pour l’ensemble de la communauté puisse naître de la délibération égalitaire entre non-spécialistes. Le « règne de l’opinion» et le gouvernement des experts, loin de s’opposer, sont les deux visages d’un même ordre politique, qui récuse la capacité qu’auraient les citoyens ordinaires à construire collectivement de la compétence politique. Et c’est bien ce dessaisissement quotidien de l’expression démocratique qui fait de lui le spectateur impuissant, et par là même consentant, de sa propre mort politique.

Mais la figure de l’expert gouvernant n’est que le visage contemporain que revêt l’une des dimensions les plus anciennes liées à la notion même d’État, celle de produire du savoir au sujet du corps social. Car, avant d’être protecteur ou absent, garant des libertés ou oppresseur, l’État, sous les traits de son appareil bureaucratique, se présente avant tout comme un ensemble de dispositifs de savoirs destinés à constituer la société comme un objet, dont il se dissocie en même temps qu’il l’informe. Tout État, pourrait-on dire, est en premier lieu une organisation savante, un État de savoir. Il n’est alors peut-être pas inutile d’observer que la première démocratie de l’histoire, celle dont nous prétendons être, à tort et à raison, les héritiers, pensait le lien entre pouvoir et savoir en des termes qui nous sont radicalement étrangers. La figure qui nous est si familière de l’expert, dont le savoir constituerait un titre à gouverner, était en effet inconnue aux Athéniens de l’époque classique, pour lesquels nulle compétence spécialisée ne devait par elle-même légitimer la détention d’un pouvoir sur la communauté civique. Que la démocratie se soit construite en son origine contre la figure de l’expert gouvernant, mais aussi selon une conception de l’État contraire à la nôtre, voilà qui devrait nous intriguer. C’est précisément ce que ce livre souhaite explorer, en retraçant l’histoire de ceux qui furent, à leur manière, les premiers fonctionnaires du monde des cités grecques et jouaient à l’occasion le rôle de véritables experts. Or ces hommes étaient des esclaves…

Vente d’une esclave. Tableau peint par Jean-Léon Gérome vers 1884 et exposé au Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg