La littérature caribéenne puise sa vitalité dans le brassage inouï qu’a connu l’archipel, souligne l’écrivain et poète Daniel Maximin

— Propos recueillis par Raphaëlle Rérolle —

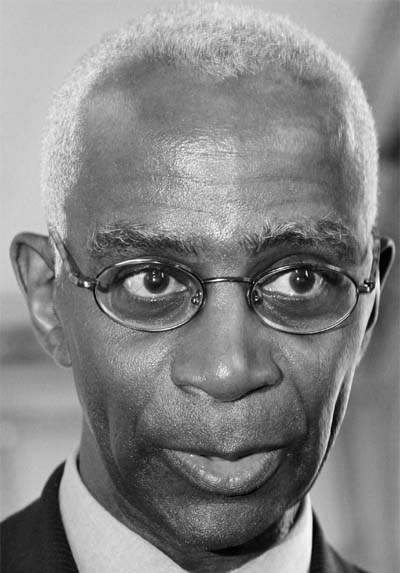

Des pays distincts, des langues différentes, des populations aux origines diverses, la Caraïbe forme une guirlande à plusieurs facettes, chacune dotée de son histoire particulière. Cet -ensemble possède pourtant une identité commune, qui se manifeste à travers la -culture et notamment la littérature. C’est l’un des postulats de l’Association des écrivains de la Caraïbe, qui a tenu son quatrième congrès en Guadeloupe, avec le soutien du conseil régional. Pendant quatre jours, du 15 au 18 avril, des auteurs venus de Guadeloupe ou de Martinique, de Cuba, d’Haïti, de Trinidad et Tobago, de Panama ou d’Anguilla ont débattu ensemble du thème de la diaspora dans la littérature caribéenne. Parmi eux, l’écrivain et poète guadeloupéen Daniel Maximin, né en 1947. Invité d’honneur de la manifestation, il définit les contours de cette identité marquée par le métissage et la lutte pour la liberté.

Des pays distincts, des langues différentes, des populations aux origines diverses, la Caraïbe forme une guirlande à plusieurs facettes, chacune dotée de son histoire particulière. Cet -ensemble possède pourtant une identité commune, qui se manifeste à travers la -culture et notamment la littérature. C’est l’un des postulats de l’Association des écrivains de la Caraïbe, qui a tenu son quatrième congrès en Guadeloupe, avec le soutien du conseil régional. Pendant quatre jours, du 15 au 18 avril, des auteurs venus de Guadeloupe ou de Martinique, de Cuba, d’Haïti, de Trinidad et Tobago, de Panama ou d’Anguilla ont débattu ensemble du thème de la diaspora dans la littérature caribéenne. Parmi eux, l’écrivain et poète guadeloupéen Daniel Maximin, né en 1947. Invité d’honneur de la manifestation, il définit les contours de cette identité marquée par le métissage et la lutte pour la liberté.

Au commencement était la géographie La nature joue un rôle essentiel dans cette identité commune : l’arc -caraïbe a la particularité d’être un archipel. De chacune des îles, on en voit toujours une autre, ce qui atténue la sensation d’isolement. Leur histoire est faite de mouvement, d’allée et -venues, de rencontres⋅ Toutes les grandes puissances européennes sont venues occuper ce petit morceau des Amériques : le Royaume-Uni, la France, le Portugal, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède… Des centaines d’ethnies africaines y ont été déportées et réduites en esclavage. Quatre langues sont restées : l’anglais, l’espagnol, le français, presque à égalité numérique aujourd’hui, et le créole, né de l’esclavage, qui porte les traces des trois précédentes. Dans les Caraïbes, on a toujours de l’autre à portée de main, ou d’oreille.

Chaque île est aussi reliée aux autres par les séismes, les cyclones, les éruptions, les raz-de-marée. Nous sommes posés sur la même -plaque tectonique, nous partageons les cataclysmes de manière égalitaire : nos villes ont été rasées les unes après les autres, Port-au-Prince et Pointe-à-Pitre par des tremblements de terre, Saint-Pierre par une éruption volcanique, Montserrat par un cyclone. Cette dimension géologique imprègne la conscience caribéenne. Nous sommes un collier au cou de l’Amérique, à la fois beau et fragile.

Cet extraordinaire brassage culturelDans une île, on est forcément ensemble, même quand on est séparés par des hiérarchies sociales et raciales. Oppresseurs et opprimés sont prisonniers de l’océan qui les encercle. Le métissage culturel est donc constitutif de l’identité caribéenne, comme le montre la -genèse de nos musiques. Les esclaves avaient leurs propres rythmes, originaires d’Afrique, mais ils écoutaient aussi les airs du maître, Mozart, les contredanses, les mazurkas, les polkas d’Europe centrale. A partir d’une certaine époque, ils ont aussi eu accès aux instruments, violon, piano, cuivres, quand les maîtres leur ont demandé de jouer pour eux. Au même moment, en Europe, la musique du château n’était pas accessible aux paysans. Les murs étaient épais, ils ne laissaient pas filtrer les sons, contrairement à ceux de la maison de plantation, constituée de portes-fenêtres et de galeries. Celle-ci était poreuse au souffle de la musique autant qu’aux révoltes de la rue Cases-Nègres, juste à côté. Du coup, la coupure entre musique savante et musique populaire n’a pas eu lieu. Cet extraordinaire brassage a fait de la Caraïbe le berceau de ce que l’on appelle aujourd’hui les » musiques du monde « .

Des bricolages musicaux La biguine, le zouk, les musiques cubaines, le tango, toutes sont des bricolages musicaux qui obéissent à un impératif : ils doivent exprimer de la liberté, donc créer de l’inédit, car copier, c’est être esclave. Ce qu’il faut, c’est improviser du neuf par addition de pratiques différentes. L’idée de pureté musicale ne fait pas partie de la culture caribéenne. L’un des meilleurs exemples, c’est le gwoka guadeloupéen, une musique accompagnée par trois tambours improvisés à partir de barils vides et de peaux de chèvre, qui est récemment devenu Patrimoine mondial de l’Unesco. Les instruments de cet orchestre, ce ne sont pas des tambours sacrés d’Afrique ou du Cambodge, ce sont des poubelles. Symboliquement, il est très important que cette impureté, cette bâtardise esthétique si typique de la Caraïbe, soit inscrite au Patrimoine de l’humanité.

Quand j’ai quitté la Caraïbe vers l’âge de 12 ans, pour venir à Paris avec mes parents et mes frères et sœurs, je n’avais jamais mis les pieds dans une autre île, même pas à la Martinique. Pourtant, j’étais profondément caribéen par la musique, la danse et les livres. Mon enfance a été bercée par des chants en espagnol venus de Cuba, de Porto Rico, de Saint-Domingue, en anglais de Trinidad, de la Barbade, de la Jamaïque, en créole et en français de la Martinique ou d’Haïti. La forme esthétique de ma poésie vient de cette dimension musicale, de cet espagnol afro-cubain, de ces calypsos qui m’ont donné une oreille particulière. J’ai dû tordre la langue française pour lui faire rendre cette musicalité. Comme l’a dit l’écrivain et poète Edouard Glissant, » j’écris à l’écoute de toutes les langues du monde. «

La poésie, usage libre de la langue L’accès aux langues écrites a été une conquête pour les anciens esclaves. Ce sont les femmes qui, les premières, ont écrit la douleur de leurs frères, car elles avaient la charge des enfants, et donc accès à l’écriture. Les langues de l’oppresseur sont devenues des instruments de liberté et d’identité. Fondamentalement, il n’y a pas de langue libre ou opprimée, il y a un usage oppresseur ou libérateur de la langue. Et l’usage libre de la langue, ça s’appelle la littérature, ou la poésie, celle-ci étant le lieu où la langue se libère le plus. D’où la vitalité poétique de la Caraïbe tout entière.

La dimension collective caribéenne a beaucoup compté, en littérature, dès les années 1930. La génération des Césaire, Aimé et Susanne a créé une nouvelle forme littéraire à travers des revues, dont la plupart sont nées à Paris : LaRevue du monde noir, Légitime défense (un seul numéro, en 1932), L’Etudiant noir, qui était au départ la revue syndicale des Martiniquais et dont Senghor a fait partie, puis Tropiques, de 1941 à 1945. Ces jeunes gens témoignaient d’une extraordinaire ouverture au monde. Ils fréquentaient des poètes noirs américains, venus en France pour échapper à la ségrégation, mais aussi des Jamaïcains comme Claude McKay, des Haïtiens, qui étaient indépendants depuis 1804 et qui ont très vite fait circuler des ouvrages sur la liberté. Ou encore Wilfredo Lam, le grand peintre cubain. La Caraïbe s’est trouvée et retrouvée à Paris et Londres des années 1930 aux années 1970, jusqu’aux indépendances. Les Caribéens ont contribué à métisser culturellement ces deux capitales, mais aussi à les décoloniser politiquement.

Des littératures ouvertesCe sont des littératures ouvertes, à la fois dans la langue qu’elles emploient et parce qu’elles échappent aux étiquettes sous lesquelles on a souvent catégorisé la littérature française – réalisme, symbolisme, etc. Le même roman peut être tour à tour conte, témoignage historique, journal politique, récit fantastique. Il n’y a pas d’école littéraire, de courant, tout est traversé par l’idée de liberté. Les solidarités ne sont jamais des soumissions au collectif, mais des additions de singularités, sur le modèle de l’archipel.

La littérature doit se défier de la tradition. Quand tout vient d’ailleurs, quand tout est importé, chaque génération doit faire la preuve de sa capacité à se libérer des pré-cédentes pour affirmer son identité, en déjouant la partition des pères. Nos aînés, à Présence africaine, nous disaient : » Faites votre part, n’ayez pas de modèle. » Eux avaient refusé de suivre le modèle parnassien qui impliquait de faire le Blanc, le Parisien. Les professeurs d’Aimé Césaire, par exemple, lui disaient qu’il ne fallait pas qu’on voie qu’il était noir dans ses poèmes. L’impassibilité parnassienne servait à masquer les malheurs et les oppressions. Pour moi, une phrase de René Char a été fondatrice : » Notre héritage n’est précédé d’aucun testament « .

Les Caribéens anglophones ont confiance dans le pouvoir de la fiction. Ils font preuve d’un plus grand souci de réalisme, ils affectionnent le portrait, l’histoire. Les francophones, eux, semblent éprouver une espèce de méfiance vis-à-vis du réalisme, comme si la réalité n’était pas juste, pas suffisante, comme s’il y avait derrière elle quelque chose de non dit qu’il faudrait faire émerger. Un peu comme une distance vis-à-vis du langage qui, au départ, était celui de l’autre, et sur lequel il faudrait toujours porter un regard critique. Les mots peuvent trahir, il faut jouer avec eux. D’où la permanence d’une importante dimension poétique dans l’écriture des Haïtiens et des Antillais. Et aussi d’une forme d’oralité qu’on trouve notamment dans les romans de Simone Schwarz-Bart. Cette méfiance, je l’éprouve, moi aussi. Pour faire passer la fiction ou le discours, il me faut un substrat d’oralité. C’est le corps qui dit, et pas seulement le texte. Le corps dansant est partout présent en Caraïbe, où l’on n’a jamais séparé la musique de la danse. Comme si les corps, trop longtemps enchaînés, manifestaient leur liberté. C’est de cela aussi que vient la floraison de formes comme le slam et le rap.

La Caraïbe dans une boîte d’allumettes J’ai quitté la Guadeloupe il y a longtemps, mais la Caraïbe a la particularité d’être exportable. L’île est si petite qu’elle entre dans une valise, et le volcan dans une boîte d’allumettes remplie de cendre : j’en ai une sur mon bureau, à côté d’une pierre de soufre qui sent toujours, même au bout de plusieurs décennies. La petitesse fait qu’on est un concentré de mondes qui tient dans la main. La dimension insulaire est celle de l’être humain, enveloppé de chair, et qui n’arrête pas de déborder, comme l’île.

Propos recueillis par Raphaëlle Rérolle

http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/libre/20150425/index.html?cahier=QUO