Un regard psychanalytique

— Par Gary Klang —

Pour tenter d’expliquer l’échec haïtien – tâche immensément complexe – il y a en premier lieu les causes que tout le monde connaît : cet apartheid qui date de la colonie et de l’esclavage. Ce refus de l’autre fondé sur l’absurde question de couleur ou mieux, de nuance de couleur : grimaud, grimelle, chabine, etc. Les racistes semblant ignorer que les humains ont tous la même souche africaine. D’où des stupidités sans nom : celui qui était méprisé la veille se voit tout d’un coup respecté le lendemain, dès lors qu’il devient riche, car la richesse a le pouvoir magique de gommer la couleur.

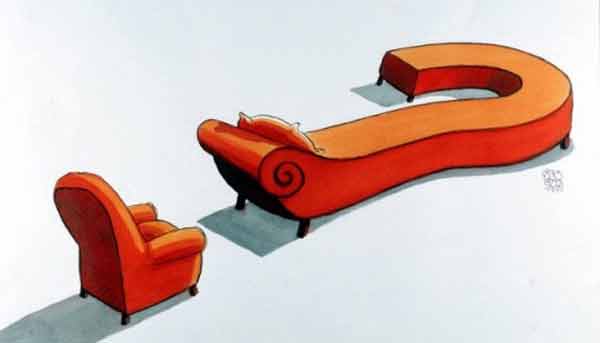

Il me semble évident que ces tensions empêchent le développement et l’unité du pays. Elles ont d’ailleurs fini par éclater avec l’arrivée au pouvoir du satanique docteur Duvalier qui soignait en donnant la mort. Mais par-delà ces causes plus qu’évidentes, il y a des raisons cachées tout aussi importantes. Mon esprit psychanalytique m’a incité à chercher au-delà des apparences, ayant la certitude que des causes inconscientes expliquent en profondeur les blocages d’Haïti. Et comme l’essentiel se trouve dans mon roman, Monologue pour une scène vide (Éditions Dialogue Nord-Sud, Montréal), je vais donc m’en inspirer.

L’analyse de l’inconscient collectif haïtien montre clairement que si l’île semble bloquée sans raison apparente c’est que 1804 a libéré Haïti, certes, mais en emprisonnant les Haïtiens. Imitant mal les Pères de la Patrie, les descendants ont tourné le dos à la grandeur et, après l’épopée, c’est le drame de boulevard qui mime en balbutiant. L’observateur d’aujourd’hui a l’impression désagréable qu’Haïti tourne en rond tel un manège grinçant qu’on ne peut plus arrêter. Les despotes se succèdent d’une manière monotone avec le médecin-tueur pour champion, et le pays accumule les records négatifs : nombre de dictateurs, de présidents assassinés, misère, corruption, gabegie… Et tout se passe comme si inconsciemment les Haïtiens ne pouvaient plus réussir après avoir osé vaincre le maître de l’univers. Depuis 1804, chaque fois que nous approchons du but, quelque chose se produit pour empêcher la réussite, l’histoire d’Haïti n’étant qu’une très longue suite de déceptions et de rêves brisés.

Plus près de nous, le président Aristide, point d’orgue de cette histoire, va boucler la boucle par son renversement, l’année même du deux centième anniversaire de l’Indépendance, accompagné du retour des Américains qui avaient occupé l’île de 1915 à 1934 et de celui des Français chassés en 1804 par les esclaves révoltés, ce qui n’est sûrement pas une coïncidence. Malgré les nombreux appuis dont il jouissait, Aristide ne put sauver le pays, victime de forces conscientes que nous connaissons tous, mais aussi inconscientes toujours à l’oeuvre. Notre scène politique est un chien mangé chien et le bonheur semble interdit à l’Haïtien.

Ainsi, 1804 apparaît à la fois comme un motif de fierté et le cœur même de notre sentiment de culpabilité, l’Haïtien illustrant à la perfection la thèse de Freud sur ceux qui échouent devant le succès, ceux qui tout près du but feront toujours tout inconsciemment pour aller à l’échec. Contemplant l’épopée de 1804, les descendants de Toussaint, de Dessalines et de Pétion répètent à qui mieux mieux : «Nous avons trop fait, nous sommes allés trop loin. Nous avons osé faire ce que personne n’avait accompli avant nous.» D’où la mauvaise conscience qui pousse à mal agir et à échouer pour se punir d’avoir trop osé. En effet, quoi de plus culpabilisant sur la scène œdipienne que de tuer le Père, en l’occurrence le Maître colon ?

Parallèlement à cette culpabilité qui ronge Haïti depuis plus de 200 ans, une autre pulsion tout aussi forte est à l’œuvre sur ce théâtre oedipien : ce n’est plus : nous avons trop fait, nous sommes allés trop loin; mais nous avons assez fait. Contradiction insupportable dans laquelle se débat l’Haïtien. Après un acte aussi grandiose que l’unique révolte d’esclaves réussie dans l’Histoire (Spartacus avait échoué), il n’y a plus rien à faire. Tout est dit, tout est joué. D’où la léthargie.

Quiconque se promène dans les rues de Port-au-Prince est frappé par la nonchalance qui y règne. Comme si le temps s’était arrêté. Et puisque le temps n’existe pas, les gens ne sont jamais pressés. Chacun flâne et baille audience, rien n’est urgent. Toute voume sé do. En Haïti, le divertissement est souverain, le contraire même de la vision pascalienne.

1804 a donc emprisonné l’Haïtien dans la nostalgie. On pense ici à la Grèce qui, au Ve siècle avant J.-C., a tout donné au monde : la philosophie, l’histoire, la médecine, la tragédie, la comédie, la démocratie…et qui semble aujourd’hui elle aussi figée dans un passé qui la paralyse.

Les Grecs rêvent à Socrate et l’Haïtien à Dessalines !

Et comme les Haïtiens, ils n’ont plus envie de faire effort. Que peut-on faire de plus ? de mieux ?

La métaphore parfaite pour décrire notre île est, selon moi, représentée par un de mes amis qui construisait une maison depuis 25 ans et habitait une seule pièce plus ou moins bien aménagée. De là, il regardait passer la vie et lui avec. Mais rien n’avançait, car il n’était jamais satisfait. L’Haïtien est à l’image de cet ami. Il essaie en vain de se bâtir une demeure depuis plus de 200 ans.

C’est ainsi que lorsqu’on demande à un Haïtien comment il va, il répondra nonchalamment : Nap gadé (on regarde), c’est-à-dire l’inaction et la passivité.

L’ex-Perle des Antilles est devenue un bateau ivre qui donne dos à l’avenir et fait route vers 1804.

Ce qui finit par lasser tout le monde et moi avec. J’en ai marre des échecs à répétition. L’impression d’un disque rayé jouant une musique râpeuse qui m’écorche les oreilles. Et malgré moi la phrase m’entraîne inévitablement vers Duvalier et son grand chant funèbre, le hurlement des hommes traqués, le bruit des os rompus. Au lieu de soigner son peuple, Belzébuth expédiait ses ennemis à Fort-Dimanche qui, contrairement à ce que le nom suggère, n’était pas un lieu de détente pour personnes fatiguées, mais un petit Auschwitz tropical pour repos éternel :

Je forme donc ce long ruban couleur d’azur

Qui n’en peut mais de ne pas voir

Et je demeure comme une bête aux abois

Mordu par la main d’homme

Cet homme si lâche si veule de mon pays de rêve

Où brûle un vent de haine par la volonté d’homme

Être de haine et de rupture

Cet homme d’ire et de fiel

Qui tue qui viole

En cette terre nue de mer et d’algues

En cette terre rouge

Où il fit si bon vivre

Ô mer d’ébène-corail

Mon île où coulent le sang et la misère

Moi qui pensais bannir tout lyrisme, eh merde, j’ai eu une érection de sentimentalité.

Le grand responsable de notre échec, mises à part les causes inconscientes, c’est Ubu, non pas roi, mais créateur des tontons macoutes, buveurs de sang et de haine, délateurs, pervers et lâches, vérolés pathétiques, forts devant les faibles et chiant sous eux au premier danger.

Ubu, tu pues !

Tu pues la mort et la merde, l’odeur de soufre du diable. Je te déterrerais juste pour la joie de te pendre et de te ré-enterrer.

Vous remarquerez, cher Lecteur, que je laisse une très grande liberté à ma plume, au risque de vous choquer en ces temps de pudibonderie extrême. Mais je m’arroge le droit absolu de penser librement. Comme Rabelais, comme Miller et comme Rimbaud. J’écris comme je parlerais sur le divan de Sigmund. Histoire de me soigner moi aussi car ceux qui ont vécu l’époque du président-tueur sont tous traumatisés à des degrés divers. Chocs post-traumatiques, dit-on de nos jours. Personne n’en est sorti indemne.

Alors que faire ? me direz-vous. Moi qui déteste donner des conseils ou faire la morale, le sujet de cet article m’y oblige pourtant. Essayons donc sans moraliser, d’autant que je ne me suis jamais senti autorisé à faire la leçon à qui que ce soit.

Il faudrait tout d’abord donner la priorité absolue à deux éléments : la lutte contre la misère – cette pauvreté insupportable devenue la marque d’Haïti – et puis l’éducation du peuple. Apprendre à lire et à écrire à la population, comme à Cuba, vrai modèle sur ce point. Donner l’exemple comme Fidel Castro, ou encore Pepe Mujica en Uruguay. Car ce ne sont pas des usines étrangères exploitant les malheureux ou quelques ONG aux membres grassement payés qui régleront le problème.

Priorité donc à l’égalité. Mais il faut en même temps changer les mentalités, une tâche relevant principalement de l’État qui doit d’abord donner l’exemple. Si un gouvernement haïtien ne s’attaque pas à ces deux problèmes dès son arrivée au pouvoir, je sais d’avance que j’ai affaire à des fumistes venus une fois de plus berner le peuple avec de grandes phrases creuses.

Mais pour sortir Haïti de l’ornière, il faudrait une vraie volonté politique, laquelle semble totalement absente. Elle n’a existé qu’au temps de l’Indépendance et s’est éteinte depuis.

Hélas ! Trois fois hélas !

Jusques à quand, Catilina ?

Jusques à quand ?

Gary Klang