|

|

|

| –__- |

L |

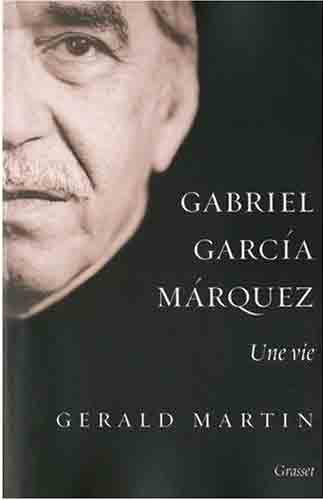

Les vies d’un homme nommé Marquez

— Par Étienne de Montety —

– Cette biographie de Gabo a nécessité dix-sept années de travail.

![]()

En 1957, Gabriel Garcia Marquez est à Paris. Il vit dans la dèche, inconnu, désespéré de ne pouvoir s’adonner à ce vice impuni, l’écriture. Il erre dans les milieux latinos du Quartier latin. Un jour, il croise un colosse barbu qui porte jean et chemise de bûcheron et une casquette de base-ball. C’est Ernest Hemingway, son idole, qu’il apostrophe : «Maestro !» L’écrivain lève la main et lui répond d’une voix juvénile : «Adios, amigo !» L’anecdote comme tant d’autres est rapportée par le biographe de Garcia Marquez, Gerald Martin, dans un ouvrage dont le titre, Une vie, à la sobriété «maupassante», dit mal l’abondance de faits et d’analyses qu’il contient de bout en bout.

Le salut d’Hemingway a valeur d’adoubement. À l’époque, Garcia Marquez n’est pas encore entré en littérature. Il voyage en Europe (Berlin-Est, Moscou, Budapest), fourbit ses amis. Mais dans les années qui vont suivre, Gabo – le surnom de l’écrivain – va peu à peu sortir de sa gangue de personnage famélique.

Au milieu des années soixante, il se lance comme un forcené dans la rédaction d’un roman. Il y met une ardeur inédite. Les few happy few qui en lisent des passages lâchent le mot : «Chef-d’œuvre.» La légende raconte que pour envoyer son gros manuscrit à l’éditeur, l’auteur est à court d’argent. Il n’en envoie qu’une partie, met quelques objets au clou pour poster la suite. Le chef-d’œuvre s’appelle Cent ans de solitude. La suite est connue : Garcia Marquez ne sera plus jamais seul.

Après avoir multiplié les ports d’échouage et les menus travaux, il doit à la bienveillance de quelques-uns de pouvoir écrire. Parmi les fées qui se penchent sur lui, un homme, écrivain aussi et magistral à sa façon, Alvaro Mutis. L’auteur de La Dernière Escale du tramp steamer assiste son impétueux ami, l’aide à vivre, notamment lors de son installation à Mexico. Vargas Llosa, Cortazar, Fuentes et lui seront du «boom», ce mouvement d’explosion, reposant sur des amitiés et des rencontres et imposant l’idée d’une littérature latino-américaine à part entière, affranchie de ses tutelles américaines ou européennes.

Écrivain ou terroriste ?

Garcia Marquez travaille beaucoup. Pour le cinéma et aussi pour la presse colombienne et espagnole. Nombre de ses articles traitent du prix Nobel de littérature et de l’Académie suédoise, Dieu sait pourquoi. Un jour de 1982, il reçoit un coup de téléphone lui annonçant que le prix lui échoit. Le cri de sa femme est éloquent : «Mon Dieu, qu’est-ce qui nous attend, maintenant ?» La réponse est contenue dans une déclaration de Garcia Marquez, faite à ses débuts dans la carrière. Elle résume cet homme complexe longtemps tiraillé entre l’action politique et l’écriture, toujours tenté de faire coïncider les deux, mais mû par une telle énergie qu’il lui est impossible de considérer la littérature comme un art replié sur soi-même. Gabo ne manque pas d’humour, sinon de vérité quand il assure : «Je ne parle jamais de littérature parce que je ne sais pas ce que c’est ; de plus, je suis convaincu que le monde serait le même sans elle. D’un autre côté, je suis convaincu qu’il serait différent sans la police. Je pense par conséquent que j’aurais été plus utile à l’humanité si, au lieu d’être écrivain, j’avais été terroriste.»

Et pourquoi pas un écrivain dont les livres seraient autant de bombes lancées dans le chœur paisible de la littérature mondiale ?

«Gabriel Garcia Marquez – Une vie» de Gerald Martin, traduit de l’anglais par M.-F. Girod, A. Pétillot, D. Letellier – Grasset, 701 p, 23,60 €

15/10/2009 | Mise à jour : 15:28 Le figar