— Par Scarlett JESUS —

« Moun Brilé » — Charles Chulem —

La pratique d’un artiste est forcément ancrée sur le lieu dans lequel il vit et travaille. François Piquet a fait sienne la culture de la Guadeloupe dont il nourrit ses œuvres, creusant, au fil des ans, une approche dont témoignent les titres de séries, telles que « Les Archipels du moi » ou encore « Jean de souche ». Une immersion au sein de laquelle il conserve une posture originale, à la fois distancée et critique par rapport à l’illustration convenue de revendications identitaires.

Ainsi les œuvres de François Piquet que nous avons eu l’occasion de pouvoir admirer, s’interrogent et nous interrogent sur les mentalités de ses concitoyens pour en pointer -avec compassion- les blessures, tout autant qu’il en expose -avec humour- les contradictions et les failles. S’il s’engage, loin de tout dogmatisme sectaire, dans la défense de causes communes, il pense que l’art doit permettre de surmonter les drames du passé en laissant entrevoir les contours d’une utopie qu’il veut croire possible.

Dans « les Archipels du moi », en 2012, François Piquet soumettait au questionnement le processus de créolisation qui structure les mentalités fragmentées du Guadeloupéen, comme celles de tout Caribéen. Ses dessins reprenaient, en utilisant les couleurs des drapeaux français et guadeloupéen, un certain nombre de stéréotypes culturels et ethniques. Collés dans l’espace public de la ville, ils avaient vocation de rétablir l’art dans ses fonctions initiales, à la fois sociales et émancipatrices, en métamorphosant la Ville en un archipel de rencontres.

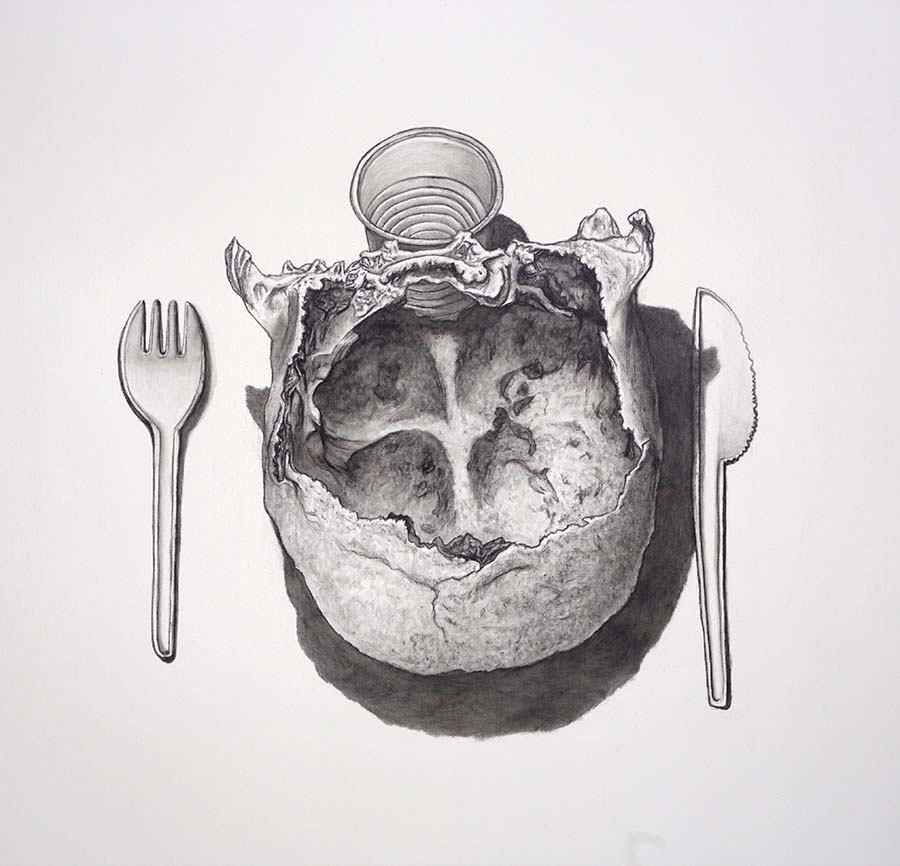

Simulacre-assiette —Charles Chulem —

Deux ans plus tard, en 2014, dans le prolongement de cette même utopie sociale, celle d’une île qui ne serait pas repliée sur elle-même mais ouverte à l’Autre, François Piquet puisait dans les troncs de bwa péyi -poirier, campêche et acacia-, matière à réaliser les sculptures de ses « Jean de souche ». Après les fers de Darboussier et le papier, ce nouveau support posait la question de l’enracinement. A la déconstruction de stéréotypes mentaux correspondait celle qu’autorisent les jeux de mots et double sens perceptibles à travers les titres octroyés : « Sam sufi », « Mardi c’est ravioli », « Do mi si la do ré »…

Début juillet 2015 était inauguré, en grande pompe, le Mémorial ACTe, « Centre d’expression dédié à la mémoire de la traite et de l’esclavage ». Presqu’à la même date, François Piquet répondant à l’appel à projet du Musée Schoelcher pour l’opération « Carte Blanche », voyait son projet « Réparations » retenu pour 2016. Il n’y était pas question de « réparations » au sens d’une indemnité destinée à régler le problème une bonne fois pour toute. D’autant que, si le sujet est d’actualité depuis 2001 et la « Loi Taubira » qui fait de l’esclavage un crime contre l’humanité, il divise. Le Collectif DOM lui-même ne recommandait-t-il pas d’éviter de « jouer avec le feu en raison de la diversité des ethnies composant les populations ultramarines » ? C’est dans ce contexte que Louis-Georges TIN, Président du CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires) et maître de Conférence à l’université d’Orléans, a été invité à venir faire, en novembre 2015, une conférence au M’ACTe sur la question des réparations. Conférence à laquelle assista François Piquet.

Si Louis-Georges TIN se positionnait en tant que juriste, c’est comme artiste que François Piquet va aborder ce sujet. Quelle réparation l’Art peut-il effectuer et de quelle manière un artiste, lui-même originaire d’un pays ayant assis sa prospérité sur le « Commerce triangulaire », peut-il apporter sa contribution à cette entreprise ? Le cahier des charges du musée laissait carte blanche à l’artiste, à condition que l’œuvre créée soit en relation avec l’action de Victor Schoelcher et les collections du musée. Délocalisée pour cause de travaux d’agrandissement du musée à l’Habitation Beausoleil à Saint-Claude, où vient d’être inauguré, par le Département, un Fond d’Art Contemporain (FAC), cette exposition est visible depuis le 19 décembre et le restera jusqu’au 25 juin.

François Piquet ne se prononce pas sur la question des réparations financières, mais apporte sa contribution concernant le travail de mémoire nécessaire à un apaisement. Et cette contribution s’affiche dans deux directions : elle rend hommage à ces hommes sans nom qu’elle tire de l’oubli. ; et parallèlement elle tend à favoriser un débat public inter-communautaire, par delà les différences d’intérêts et d’opinions. Cette « Carte Blanche An VI », François Piquet l’a conçue, d’emblée, comme une utopie du vivre ensemble, à travers une œuvre protéiforme qui se veut participative, entraînant le public dans un processus en cours, un work in progress.

Le catalogue est emblématique de la démarche vers quoi tend François Piquet. Les textes y occupent autant de place que les photographies, signées par Charles Chulem, faisant alterner des propos « en noir et blanc » qui s’instaurent entre, d’une part, un artiste « immigré » s’expliquant sur la genèse de son œuvre et, d’autre part, Eddy Firmin, dit Ano, autre artiste d’origine guadeloupéenne, « émigré » actuellement au Canada pour y préparer un doctorat. Deux regards distancés nous offrant, sous la forme d’Essais plus ou moins fragmentés, des réflexions rendant compte d’une approche constructive portant alternativement sur l’Autre et sur soi-même. Dans une démarche que l’on perçoit dialectique, cherchant à dépasser ce qui pourrait opposer un descendant d’esclave de celui, contraint de se justifier, à qui il est rappelé qu’il reste un zoréy. Très conscients, par ailleurs, qu’un retournement des postures d’oppresseur et de victime peut avoir lieu.

Il reste que l’on peut s’interroger sur l’efficacité de tels propos pour faciliter l’approche et la réception des œuvres exposées. Le visiteur sait intuitivement que les « Réparations » qui seront ici même proposées ne peuvent être que symboliques. Il ne peut s’agir que d’une entreprise destinée à compenser (ou plutôt à « com-panser ) une blessure morale, un préjudice ayant atteint l’individu dans sa dignité et dans l’estime qu’il a de lui-même.

Le point de départ de cette entreprise réparatrice, nous explique François Piquet, fut la « rencontre » avec un crâne que le hasard plaça aux pieds de sa fille, sur la plage des Raisins Clairs, à Saint-François, crâne que l’artiste va interpréter comme pouvant être celui d’un « esclave inconnu ». Et avec lequel il va entreprendre un dialogue, comme il le ferait avec une personne, prenant alors la décision, « plutôt que de crier Réparation […], de faire acte de réparation ». Au moyen d’une démarche artistique protéiforme. Ce sont d’abord huit grands dessins minutieux, au fusain noir sur toile blanche, qui vont constituer littéralement des « natures mortes » ou « portraits réparés ». Les titres qui les désignent, « alter ego », « vade mecum », « mare nostrum », « manu militari »….), regroupés sous le générique « Simulacres », indiquent bien qu’il ne faut voir, dans ces « portraits réparés », que de pseudos réparations destinées à perpétuer une situation antérieure d’exploitation, de type colonial.

« Ce qui peut être sauvé » — Photo Charles Chulem —

François Piquet s’attaque ensuite à revisiter cette construction, opérée par l’art européen, ayant abouti à la« Fabrique du Noir […] dents blanches et charbon ». En opposition à cette représentation ayant eu pour conséquence d’intérioriser un sentiment d’infériorité, l’artiste tente alors de redonner une stature humaine et digne à ceux qui furent réduits à l’état de « biens meubles ». D’un côté donc, il pose à même le sol des « Moun brilé » réalisés à partir de différents bwa péyi. Ces bouches d’ombre grandes ouvertes exhibent une dentition qui semble vouloir crier « Réparation » de l’appellation subie de « Cannibales ». Réduits ici à de simples troncs informes sans membres et sans traits de visage, ces sculptures rappellent ces êtres sans voix dont parlait Césaire. D’un autre côté et en parfaite opposition, François Piquet érige la sculpture d’un personnage de grande taille (1 m, 80), « Reliquaire à Zié », chargé d’accueillir le visiteur, dès l’entrée. En lieu et place d’une tête et surmontant un assemblage disparate de corail, de bois de campêche et de lames de fer qui forme un corps « réparé » et debout, une sorte de châsse renferme, tels des « restes sacrés », des fragments d’os et du sable des Raisins Clairs.

L’exposition se clôt sur une ultime audace, une sculpture abstraite, « Ce qui peut être sauvé », que François Piquet présente comme étant la métaphore d’un « bigidi permanent ». Un défi aux lois de l’équilibre consistant à maintenir debout un vieux tronc de Cythère, ferraillé de lames de fer pesantes à son extrémité, tandis qu’un bloc taillé de corail blanc posé sur le pied de la souche sert de contrepoids. Une réparation symbolique consistant à réaliser une sculpture à partir d’un bois pourri, travaillé jusqu’à n’en garder que « ce qui peut être sauvé ». Pour reconstruire ensuite, à partir de trois éléments, une forme hybride qui se présente comme une épure. L’Idée même à quoi renvoie le mot « Réparation », mais dégagée de tout élément référentiel et surgie, comme le disait Mallarmé à propos de l’Idée de la Fleur, « hors de l’oubli… en tant que quelque chose d’autre que les calices sus ». Un symbole capable d’englober tous les crimes contre l’humanité.

Scarlett JESUS, 24 avril 2016.

*****

***

*