Au quarantième Festival d’Almada, huit créations portugaises côtoient douze productions internationales.

— Par Janine Bailly —

Toujours semblable et toujours différent, inscrit dans la durée ou dans l’éphémère du temps, qu’il soit corseté de classique ou tout ébouriffé d’avant-garde, le théâtre reste, en ces saisons troublées plus encore que jamais, une nécessité que je dirais vitale… Parce qu’il lie le passé au présent, le présent au futur, qu’il se fortifie de nos racines mais aussi de nos imaginaires, il nous ouvre les portes du monde, nous initie à d’autres pensées, établit, entre les hommes et chacun de nous, de nécessaires liens et connivences.

L’été revenu, le spectre du Covid éloigné, les festivals battent derechef leur plein. Et les aficionados de courir, anxieux, dans la cité avignonnaise toute couturée d’affiches qui souvent défigurent les vieux murs, courir d’une salle à l’autre, d’un spectacle à l’autre, d’une découverte à l’autre… Loin de ce flux impétueux, il est aussi à Almada, en ce mois de juillet, un Festival international de théâtre, le plus important du Portugal, qui en dépit de sa renommée et de ses succès a su garder sérénité, intelligence, et visage humain.

Par la volonté de Joaquim Benito, trop tôt disparu, est née sur les bords du Tage la CTA, Compagnie de Théâtre d’Almada, qui ouvrit à une population ouvrière, jusqu’alors tenue à l’écart des salles obscures, les portes du temple. Et voici quarante ans que, telle une suite évidente au travail accompli dans l’année, fut créé le Festival d’été. Si, en quatre décennies, il a forcément grandi, évolué en parallèle avec la ville, sa « sœur aînée » – union illustrant en quelque sorte la théorie du « court-circuit » chère au physicien-philosophe Étienne Klein –, il est toujours l’apanage de la CTA, ce qui fait sa singularité. Singulière et bienvenue aussi, la survivance de cette pratique démocratique consistant à permettre aux spectateurs de choisir, par le vote, le « spectacle d’honneur », celui qui aura l’année suivante le privilège d’être inscrit de nouveau dans la programmation.

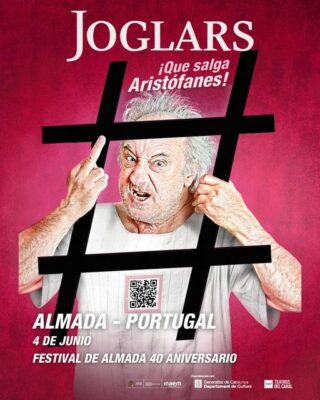

¡Que salga Aristófanes! par la troupe Els Joglars

¡Que salga Aristófanes! par la troupe Els Joglars

Cette année, l’ouverture s’est faite sous l’égide de la compagnie espagnole Els Joglars, qui nous a réjouis d’une production collective, ¡Que salga Aristófanes! / Valha-nos Aristófanes! : il s’agit, par le rire, par la caricature, par une sorte de représentation carnavalesque débridée, de déjouer les tabous qui oppressent – il me suffirait ici d’évoquer le phallus énorme tenu sur la scène, tel un personnage de l’intrigue –, d’entrer en dissidence, de renverser les règles et de moquer l’hypocrite bienséance de ces sociétés que l’on dit civilisées. Le propos est simple : chassé, en raison d’idées subversives, de son poste à l’université, un professeur interné se voit en charge de créer un spectacle dont seront acteurs les autres résidents du Centre. Mais d’Aristophane, il se veut la réincarnation, et le résultat ne correspondra évidemment pas à la commande de l’Institution… D’allers-retours entre hier et aujourd’hui, entre Grèce antique et vingt-et-unième siècle, la satire est efficace, forte de notre actualité qui, par exemple, du sculpteur Phidias nous mènera au déboulonnage de certaines statues jugées infamantes…

Calvário, de Rodrigo Francisco

Le « théâtre dans le théâtre », c’est aussi le prétexte de la seconde proposition, celle de l’actuel Directeur du Festival, dramaturge autant que metteur en scène, Rodrigo Francisco. Le propos est le suivant : une troupe décide de monter Minetti – pièce qu’écrivit Thomas Bernhard, à l’intention de cet acteur pour lequel il avait une grande admiration. Hélas, le metteur en scène et son assistant, tels qu’imaginés par Rodrigo Francisco, vont très vite se confronter aux exigences, aux caprices, prétentions, incompétences et inconséquences de leurs interprètes ! Pour incarner le Minetti écrit par Thomas Bernard, on n’a trouvé qu’un acteur de dernière zone, vieillissant, plein de suffisance et de poses caricaturales, secondé par un assistant à lui dévoué jusqu’à l’esclavage ! Quant aux autres personnages, ils me sembleront traités en archétypes du monde du spectacle plus qu’en êtres vraisemblables de chair et d’os. Ce qui fera dans la salle éclore le rire, d’autant que les répliques, allant de la niaiserie à la plus belle saveur, donnent force et vigueur à un théâtre qui est d’abord de paroles. D’intrigue, il n’est ici guère question. Mais l’intérêt va croissant lorsque se répète comme à l’infini la scène tirée in extenso de Thomas Bernhard lui-même, celle où Minetti attend mais en vain, dans le hall d’un hôtel à Ostende, un directeur de théâtre censé lui donner, après des années d’effacement, le rôle du Roi Lear… Se répète, car « Calvário », qui donne son titre à la pièce, sert aux comédiens à désigner ces moments où ils oublient leur texte, en répétition ou représentation ! Mais encore l’émotion surgit à l’écoute de cette tirade qui sublime l’acte théâtral, le travail des acteurs, l’engagement indéfectible de tous les gens de théâtre…

Le « théâtre dans le théâtre », c’est aussi le prétexte de la seconde proposition, celle de l’actuel Directeur du Festival, dramaturge autant que metteur en scène, Rodrigo Francisco. Le propos est le suivant : une troupe décide de monter Minetti – pièce qu’écrivit Thomas Bernhard, à l’intention de cet acteur pour lequel il avait une grande admiration. Hélas, le metteur en scène et son assistant, tels qu’imaginés par Rodrigo Francisco, vont très vite se confronter aux exigences, aux caprices, prétentions, incompétences et inconséquences de leurs interprètes ! Pour incarner le Minetti écrit par Thomas Bernard, on n’a trouvé qu’un acteur de dernière zone, vieillissant, plein de suffisance et de poses caricaturales, secondé par un assistant à lui dévoué jusqu’à l’esclavage ! Quant aux autres personnages, ils me sembleront traités en archétypes du monde du spectacle plus qu’en êtres vraisemblables de chair et d’os. Ce qui fera dans la salle éclore le rire, d’autant que les répliques, allant de la niaiserie à la plus belle saveur, donnent force et vigueur à un théâtre qui est d’abord de paroles. D’intrigue, il n’est ici guère question. Mais l’intérêt va croissant lorsque se répète comme à l’infini la scène tirée in extenso de Thomas Bernhard lui-même, celle où Minetti attend mais en vain, dans le hall d’un hôtel à Ostende, un directeur de théâtre censé lui donner, après des années d’effacement, le rôle du Roi Lear… Se répète, car « Calvário », qui donne son titre à la pièce, sert aux comédiens à désigner ces moments où ils oublient leur texte, en répétition ou représentation ! Mais encore l’émotion surgit à l’écoute de cette tirade qui sublime l’acte théâtral, le travail des acteurs, l’engagement indéfectible de tous les gens de théâtre…

Un spectacle riche et ambitieux, qui pour être plus apprécié encore demanderait une culture littéraire et théâtrale, voire même historique, bien approfondie, tant il est bâti comme un millefeuille, imbriquant en matriochkas le vrai Minetti, le Minetti de Thomas Bernhard, le Minetti de Rodrigo Francisco… et pour finir, celui que se créera, dans son imagination, chaque spectateur !

Désamorcer, par le rire ou le tragique, par la parole et par le geste, ce qui entrave et contraint, nous guider sur des chemins de plus grande liberté et de meilleure compréhension, telle paraît bien être une des « missions » actuelles du théâtre !