— Par Selim Lander —

Une soirée pas comme les autres que celle du 28 mai 2015. Cette soirée s’inscrivant dans le cadre de la biennale de la danse en Martinique, les spectateurs s’attendaient à assister à un spectacle de danse, ou plutôt deux enchaînés comme annoncé sur le programme. D’abord l’une des « Mythologie actuelles de Guadeloupe » produites par l’Artchipel, en l’occurrence une « Mythologie sportive » consacrée à Marie-José Perec. Ensuite une production martiniquaise de la compagnie Art&Fact, quelque chose sur le corps (humain) et les contraintes qui pèsent sur lui.

Une soirée pas comme les autres que celle du 28 mai 2015. Cette soirée s’inscrivant dans le cadre de la biennale de la danse en Martinique, les spectateurs s’attendaient à assister à un spectacle de danse, ou plutôt deux enchaînés comme annoncé sur le programme. D’abord l’une des « Mythologie actuelles de Guadeloupe » produites par l’Artchipel, en l’occurrence une « Mythologie sportive » consacrée à Marie-José Perec. Ensuite une production martiniquaise de la compagnie Art&Fact, quelque chose sur le corps (humain) et les contraintes qui pèsent sur lui.

Arrivé(s) sur les lieux, nous apprenons qu’un interlude poétique est prévu dans le Patio avec Joby Bernabé. Nous n’étions pas venus pour cela mais pourquoi pas ? Joby (qui expose concurremment ses œuvres au premier étage de l’EPCC) est apprécié en Martinique pour la qualité de ses textes et son art de les interpréter. Hélas, comme trop souvent, l’usage du micro dans un espace dont l’acoustique n’a pas été étudiée pour cela, s’est avéré pour le moins contre-productif. Puisqu’il s’agissait avant tout, semble-t-il, d’occuper le temps du changement de décor dans la salle Frantz Fanon (au demeurant assez simple : remplacer des rideaux blancs par des rideaux noirs), il eût été sans doute plus judicieux, après avoir fermé l’espace scénique, d’installer le conteur-poète à l’avant-scène de la salle Frantz Fanon, et l’on aurait d’ailleurs pu se dispenser, pour une fois, de lui donner un micro. Comment des interprètes peuvent-ils accepter de se produire dans des conditions techniques qui les desserviront, voilà ce qu’il faudrait qu’on nous explique un bon jour.

Auparavant, deux danseurs venus de Guadeloupe avaient donc présenté un hommage distancié à Marie-Jo Pérec, sur une chorégraphie de leur crû (le programme précisait néanmoins qu’ils avaient bénéficié du « tutorat » de James Carlès au cours d’une résidence à Toulouse). Il est toujours difficile – même pour un critique auquel cela ne devrait pas poser de problème – de se montrer très sévère à l’égard d’artistes professionnels qui se sont profondément investis intellectuellement et physiquement dans une œuvre et qui ont besoin de l’approbation du public. Mais à l’impossible nul n’est tenu. En dépit d’une vidéo impressionnante (signée Thyeks) projetée sur les trois écrans blancs géants qui forment les murs de la scène, le spectacle ne décolle qu’à la fin. Auparavant, il aura fallu assister à la répétition interminable des mouvements stylisés de l’entraînement sportif (sauts sur place, course sur place,…) sur une musique électronique elle-même répétitive. Tout change avec la projection sur les écrans de quelques brèves séquences montrant des sportifs en action (dont le célébrissime coup de boule de Zidane qu’on ne se lasse jamais de revoir) et un spot publicitaire magnifiant l’athlète Marie-Jo Pérec. Ces séquence sont suivies de la projection de logos détournés des marques (exemple : « Errance » pour « Air France ») et c’est là que le spectacle devient captivant, hélas bien tard. La musique n’est plus une simple mécanique et la danse reprend ou plutôt commence vraiment, en tout cas de la part de l’interprète féminine (Stella Moutou) qui entame un duo fascinant avec la marque « Like » (pour « Nike ») d’abord projetée sur elle, puis qui s’éloigne et qu’elle s’efforce de rattraper. Ce très beau moment, puissamment érotique, ne suffit malheureusement pas à faire de cette pièce baptisée « Trô’ma » une réussite.

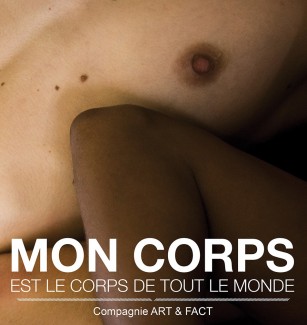

Après l’interlude Bernabé, les spectateurs de retour dans la salle Fanon ont donc découvert que les trois murs de la scène étaient désormais couverts de rideaux noirs pour accueillir les danseurs de Jean-Hugues Miredin. La distribution annoncée sur le programme inquiétait un peu, car elle incluait deux ou trois noms de comédiens incontestablement talentueux mais dont on ignorait qu’ils pratiquassent l’art chorégraphique. Inquiétude légitime mais sans objet dans la mesure où, pas plus que le premier spectacle, celui-ci ne correspondait vraiment à la définition de la danse. La différence étant que le deuxième a « emballé » l’auditoire ; les bravos ont jailli comme jamais lors des applaudissements. Certes, le prologue, bien que très drôle, se prolonge un peu trop : les interprètes sautillent en chœur en scandant les chiffres de 1 à 9 (mais pas toujours dans le bon ordre) ; ils sont tantôt groupés, tantôt séparés puis se rejoignent à nouveau. On imagine qu’il s’agit de la parodie d’une séance de gymnastique, puisque le sujet de cette pièce, « Mon corps est le corps de tout le monde », est en effet la « dictature » exercée par la société sur notre apparence. Et de fait, après le prologue, on entre encore plus dans le vif du sujet avec le défilé des « patients » en petite culotte énonçant, chacun, un défaut dont souffre leur corps. Le spectacle se poursuit en enchaînant les numéros. On ne sait pas très bien où l’on est : certainement pas dans un palais de la danse mais au théâtre, au music-hall ? Quoi qu’il en soit, on se laisse emporter ; tout va très vite et – une fois passé le prologue qui nous a mis les nerfs à vif – on est heu-reux ! Théâtre ? par exemple lorsque les opérations de chirurgie sont mises aux enchères. Music-hall ? par exemple quand une artiste de variété toute de rouge vêtue chante en play back, encadrée par les deux hommes-lions qu’elle a domptés. Il y a même de la performance lorsque l’un des interprètes (on ne sait en effet quoi dire : danseur, comédien ?) se présente entièrement nu, face aux spectateurs, et qu’il laisse deux adoratrices caresser son corps gracile.

On ne saurait tout raconter, sinon que la bande son est à l’unisson. Quant aux huit interprètes – puisque « interprètes » il y a – symétriquement répartis entre hommes et femmes, noirs et blancs (donc deux couples noirs et deux blancs), il serait trop injuste d’établir entre eux une hiérarchie, tant ils se montrent unis dans cette pièce hors norme. Il faut donc les citer tous, soit dans l’ordre du programme : Astrid Mercier, Laurent Troudart, Josiane Antourel, Ricardo Miranda, Hendry Léton, Thierry Siva, Chantal Thine et Sarah Desanges.