— Par Selim Lander —

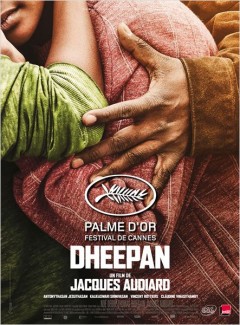

Jacques Audiard sait faire des films « forts » dans lesquels on ne prend pas la réalité avec des pincettes. On se souvient sans doute au moins d’Un Prophète, déjà récompensé à Cannes par un Grand prix du jury, qui racontait la vie dans nos prisons vue de l’intérieur. Dheepan, pour sa part, a remporté la Palme d’or au festival 2015. Le film vient de sortir sur les écrans français et ne rencontre pour l’instant qu’un demi-succès. Pour quelle raison ? Peut-être parce que les deux fins successives sont ratées ou hors de propos. La première qui raconte le réveil du « Tigre » tamoul, Dheepan, abandonnant soudain son statut d’immigré timide et docile pour se métamorphoser en justicier de film d’action, capable de vaincre à lui seul une multitude d’hommes aussi armés que méchants ; la deuxième qui montre le même Dheepan et sa « famille » transportés au paradis des immigrés, en Angleterre.

Jacques Audiard sait faire des films « forts » dans lesquels on ne prend pas la réalité avec des pincettes. On se souvient sans doute au moins d’Un Prophète, déjà récompensé à Cannes par un Grand prix du jury, qui racontait la vie dans nos prisons vue de l’intérieur. Dheepan, pour sa part, a remporté la Palme d’or au festival 2015. Le film vient de sortir sur les écrans français et ne rencontre pour l’instant qu’un demi-succès. Pour quelle raison ? Peut-être parce que les deux fins successives sont ratées ou hors de propos. La première qui raconte le réveil du « Tigre » tamoul, Dheepan, abandonnant soudain son statut d’immigré timide et docile pour se métamorphoser en justicier de film d’action, capable de vaincre à lui seul une multitude d’hommes aussi armés que méchants ; la deuxième qui montre le même Dheepan et sa « famille » transportés au paradis des immigrés, en Angleterre.

Recommandation aux spectateurs (hors adolescents attardés) : quitter la salle au premier signe de l’apparition du surhomme. Car le film vaut pour tout le reste. Le prologue au Sri Lanka qui évoque les horreurs de la guerre civile, la séquence suivante dans le camp de réfugiés montrant la constitution d’une fausse famille (un homme, Dheepan, une femme, Yalini, et un enfant, Illayaal, censés mari et femme et respectivement parents et enfant du couple) qui satisfera les critères des agents d’immigration, enfin les séquences en France, d’abord à Paris où Dheepan gagne quelques sous en vendant des colifichets à la sauvette, puis dans la cité dite « des Prés » où il a décroché un emploi de gardien.

Le film poursuit dès lors deux lignes narratives. La vie de la fausse famille dont on devine qu’elle finira par faire une vraie se mêle à la vie de la cité qui n’est pas n’importe quelle cité mais l’archétype de ces lieux désertés par les institutions et soumis à la dictature des bandes de jeunes malfrats. Autant dire que l’adaptation est rendue difficile pour des immigrés ne maîtrisant pas le français et n’ayant aucune idée des « codes » qui régissent ces lieux de non-droit. Mais la nature humaine est caractérisée par sa capacité d’adaptation à des environnements divers et nos trois Sri Lankais en apportent la démonstration. On ne sait cependant si l’on est davantage captivé par le destin de la famille en construction ou par la vie de l’autre côté, laquelle est filmée souvent, la nuit, à travers les fenêtres de la loge du gardien : le ballet des grosses voitures (volées), les liasses de billets qui changent de mains, les tirs à blanc pour fêter la victoire sur une bande rivale. Nul ne peut ignorer, bien sûr, que cela existe mais le cinéma a sa manière à lui de faire toucher du doigt la réalité. Au XXIe siècle, dans notre Vieux Continent qui se targue, à tort ou à raison, d’avoir inventé l’Etat de droit et la politesse, force est de constater notre tolérance collective à l’égard des zones de non-droit, c’est-à-dire plus précisément des zones où règne la loi du plus fort. Hobbes semble s’être trompé quand il décrit l’état de nature comme la guerre de tous contre tous, ladite guerre étant entrecoupée de périodes plus ou moins longues de paix, tant que la domination du plus fort n’est pas contestée.

Dheepan a de quoi faire réfléchir le spectateur enfermé dans un cocon protecteur et rassuré par sa foi dans une société censée protéger les faibles et les innocents contre les forts et les méchants. Nous vivons en réalité dans une société duale avec, d’un côté, des citoyens jouissant de la protection de l’Etat de droit et, de l’autre côté, toute une frange de marginaux, français ou non, qui bénéficient certes d’une part des avantages de l’Etat providence mais dont l’existence demeure placée sous le signe d’une violence permanente, fût-ce de manière latente.

Tout le talent d’Audiard est de donner une apparence de normalité à une situation pourtant anormale (dans une société civilisée). Ses méchants ne sont pas si méchants que cela et leur caïd, Brahim, un jeune délinquant tout juste sorti de prison, est un personnage ambigu et plutôt sympathique, à voir la manière dont il se comporte avec Yalini qui s’occupe du ménage de son père, un maghrébin aphasique.

Le jeu des principaux comédiens, le décor naturel (la cité de La Coudraie à Poissy) contribuent à la crédibilité de cette histoire malheureusement gâchée par ses deux fins successives, comme déjà signalé.