— par Janine Bailly —

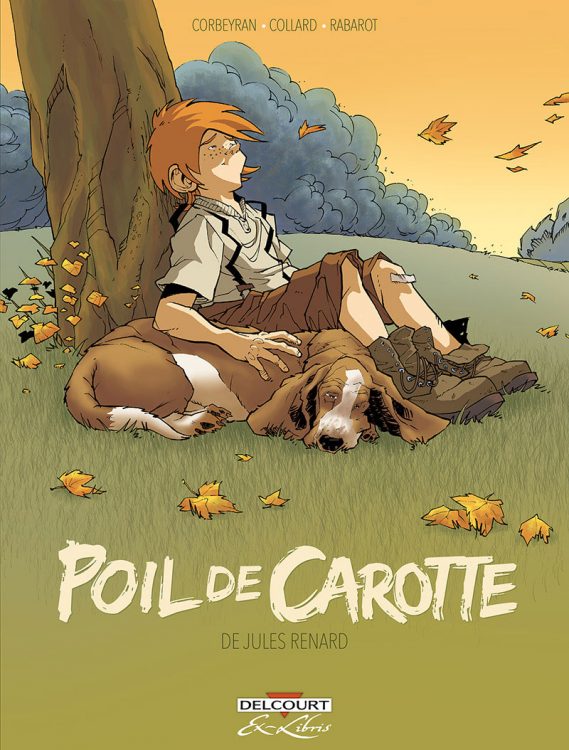

Maître de la formule incisive, Sacha Guitry, dans son ouvrage intitulé Toutes réflexions faites, écrit ceci : « Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui ». Bien qu’elle paraisse galvaudée, j’ose reprendre à mon compte cette jolie déclaration, puisqu’au sortir du spectacle de Fábio Lopez, Poil de Carotte, hantée par les images qu’il a si joliment créées, je suis allée nuitamment dans ma bibliothèque déterrer ce vieil ouvrage écorné, qu’autrefois je fis lire, non sans frémir, à de chères têtes, blondes ou pas. Et remettant ainsi des noms plus précis sur les personnages dansés, me remémorant les scènes vues sur le plateau de la salle Frantz Fanon, lieu enchanté ce soir-là d’arabesques, sauts, entrelacements et autres figures parfaites, j’ai retrouvé toute la cruauté et toute la saveur du récit — autobiographique ? — de Jules Renard.

Maître de la formule incisive, Sacha Guitry, dans son ouvrage intitulé Toutes réflexions faites, écrit ceci : « Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui ». Bien qu’elle paraisse galvaudée, j’ose reprendre à mon compte cette jolie déclaration, puisqu’au sortir du spectacle de Fábio Lopez, Poil de Carotte, hantée par les images qu’il a si joliment créées, je suis allée nuitamment dans ma bibliothèque déterrer ce vieil ouvrage écorné, qu’autrefois je fis lire, non sans frémir, à de chères têtes, blondes ou pas. Et remettant ainsi des noms plus précis sur les personnages dansés, me remémorant les scènes vues sur le plateau de la salle Frantz Fanon, lieu enchanté ce soir-là d’arabesques, sauts, entrelacements et autres figures parfaites, j’ai retrouvé toute la cruauté et toute la saveur du récit — autobiographique ? — de Jules Renard.

Aussi les tableaux qui s’enchaînent, judicieusement sélectionnés par le chorégraphe parmi les courts récits successifs qui constituent la nouvelle, suffisent-ils à faire renaître, sous les yeux d’un public où se comptent de nombreux enfants — public sage, attentif et visiblement conquis — le jeune garçon roux qui lentement s’acheminera vers l’adolescence et ses premiers émois amoureux, celui qui, en dépit de tous les vents contraires, levés sous les pas des danseurs comme sous la plume de l’écrivain, parviendra avec son père, après une tentative de suicide échouée, à une ébauche de résilience. Pour être en partie figurative, la représentation n’en laisse pas moins place au cheminement de notre imagination. Les lunettes noires sur le nez de la danseuse dessineront la taupe, animal souterrain de noir aussi vêtu et que, pour tenter d’exorciser son propre malheur, l’enfant torturera. Et ces petites boules multicolores, utilisées en leitmotiv tout au long de l’histoire, que sont-elles donc ? J’ai pu y voir une figuration symbolique du bâillon par lequel Madame Lepic réduit son fils au silence, ou encore la concrétisation de l’idée que l’enfant étoufferait ainsi les cris, refoulerait ainsi les pleurs qu’il ne peut se permettre de laisser jaillir. Ces balles, encloses dans de petits sacs blancs et légèrement transparents, furent d’abord crêtes de volailles au poulailler où, dans cette obscurité qui terrorise, la Mère envoie Poil de Carotte enfermer pour la nuit les poules qu’il n’aime pas. Ce sont ces mêmes boules qui tomberont du ciel en pluie multicolore, libératrices de toutes les tensions, comme une ondée après l’orage. Quant au matelas sur lequel on découvre en ouverture un Poil de Carotte au visage dissimulé sous la capuche d’un actuel sweat-shirt, il se transformera au gré des (més)aventures, ennemi lorsqu’il enferme dans la solitude agressive de la chambre, hospitalier et complice quand, dressé en mur vertical, de son envers il laissera sortir, jupe plissée virevoltante, la Mathilde de l’histoire.

Comment ne pas évoquer, revenus à la mémoire grâce à ce Poil de Carotte, le Brasse-Bouillon, et sa Folcoche fustigée par Hervé Bazin dans Vipère au Poing, ou le Jacques Vingtras et ses si cruels parents décrits dans le roman L’Enfant, de Jules Vallès ? Et comment ne pas songer à tous ceux, innocents et martyrs, dont hélas les journaux, trop souvent encore, nous content la tragique enfance ? Ceux qui avec Poil de Carotte pourraient dire que « tout le monde ne peut pas être orphelin », ceux auxquels il nous faudrait prêter plus grande attention. Car Poil de Carotte, sur scène, jaloux de ceux que l’on aime, ses frère et sœur ou les autres pensionnaires, ne se rougit-il pas les joues — que dans le roman il se pince cruellement mais en vain dans l’espoir d’y attirer quelque couleur — pour qu’enfin on le regarde lui aussi ? Car le travail de la Compagnie Illicite, certes créatif et qui, bien que ne me semblant pas particulièrement novateur, atteint parfaitement son but, ce travail a l’audace de montrer ce dont, par pudeur et facilité, on ne parle guère au théâtre, ou plutôt à mots couverts : il y a l’entrée de Madame Lepic, sombre silhouette sèche et dressée en sorcière maléfique des contes de fées, pot de chambre rose en diadème sur la tête ; il y a le danseur qui mime la miction avant que brutalement ne lui soit retiré par sa mère le pot ; il y a, sur le matelas évoquant là le dortoir de l’Institution Saint-Marc, les gestes, postures et effleurements par lesquels le danseur figurant le maître d’étude manifeste aux garçons une attention fort ambigüe, plus proche des amitiés particulières que d’une quelconque bienveillance.

Comment ne pas évoquer, revenus à la mémoire grâce à ce Poil de Carotte, le Brasse-Bouillon, et sa Folcoche fustigée par Hervé Bazin dans Vipère au Poing, ou le Jacques Vingtras et ses si cruels parents décrits dans le roman L’Enfant, de Jules Vallès ? Et comment ne pas songer à tous ceux, innocents et martyrs, dont hélas les journaux, trop souvent encore, nous content la tragique enfance ? Ceux qui avec Poil de Carotte pourraient dire que « tout le monde ne peut pas être orphelin », ceux auxquels il nous faudrait prêter plus grande attention. Car Poil de Carotte, sur scène, jaloux de ceux que l’on aime, ses frère et sœur ou les autres pensionnaires, ne se rougit-il pas les joues — que dans le roman il se pince cruellement mais en vain dans l’espoir d’y attirer quelque couleur — pour qu’enfin on le regarde lui aussi ? Car le travail de la Compagnie Illicite, certes créatif et qui, bien que ne me semblant pas particulièrement novateur, atteint parfaitement son but, ce travail a l’audace de montrer ce dont, par pudeur et facilité, on ne parle guère au théâtre, ou plutôt à mots couverts : il y a l’entrée de Madame Lepic, sombre silhouette sèche et dressée en sorcière maléfique des contes de fées, pot de chambre rose en diadème sur la tête ; il y a le danseur qui mime la miction avant que brutalement ne lui soit retiré par sa mère le pot ; il y a, sur le matelas évoquant là le dortoir de l’Institution Saint-Marc, les gestes, postures et effleurements par lesquels le danseur figurant le maître d’étude manifeste aux garçons une attention fort ambigüe, plus proche des amitiés particulières que d’une quelconque bienveillance.

Peu de paroles, la musique originale accompagnant tout au long, sans être intrusive, mais en intensifiant souvent le tragique, les figures et pas des danseurs. Cependant, avant que ne commence la représentation, une voix, censée être celle du garçon qui d’ennuyeuse façon joue avec une petite balle sur son matelas, mais voix en mode off, nous dit quelle est la façon dont Madame Lepic voit son fils cadet, vision dépréciative que, sans doute, il a lui-même intégrée. Au « Maman, je t’aime » qui clôt ce début répondra en écho le « Je n’aime plus maman » venu expliquer à Monsieur Lepic les raisons du désir de mourir, avant qu’une dernière scène, absente chez Jules Renard, ne nous laisse sur une note plus légère et porteuse d’espoir, Poil de Carotte ayant droit au pot, et recevant de Mathilde et de sa mère un baiser.

Plaisir des sens, visuel et auditif, plaisir aussi de l’esprit, réminiscences de lectures passées, tout s’est conjugué pour faire de cette soirée un merveilleux moment !

Janine Bailly

Fort-de-France, le 13 décembre 2016