—Par Selim Lander —

Heureuse moisson, ce mois de décembre, à Madiana, avec en particulier une sortie récente que l’on ne serait pas attendue à voir à l’affiche, Les Garçons et Guillaume, de et avec Guillaume Gallienne, ce comédien talentueux qui fait des lectures sur France Inter tous les samedis en milieu de journée – cette émission, « Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal », d’autant plus prisée par les auditeurs martiniquais qu’il ne risquent pas de trouver l’équivalent sur les chaînes locales dont la programmation est toujours aussi vulgaire et désolante. Pour en revenir à ce film dont on peut résumer l’argument – un garçon que tout le monde croit homosexuel effectue un apprentissage de la vie compliqué avant de s’apercevoir que s’il aime beaucoup la féminité et les femmes, au point d’avoir voulu leur ressembler, il en est aussi tout simplement amoureux – c’est une merveille de grâce, de poésie, de délicatesse, avec ce qu’il faut d’humour et de recul de la part du principal protagoniste (interprété donc par l’auteur qui joue également le rôle de la mère) pour que cette histoire au fond douloureuse reste constamment légère. S’il fallait trouver un frère ou un cousin à ce film, on lui trouverait plutôt une sœur du côté d’Amélie Poulain et de son « Fabuleux destin ».

Heureuse moisson, ce mois de décembre, à Madiana, avec en particulier une sortie récente que l’on ne serait pas attendue à voir à l’affiche, Les Garçons et Guillaume, de et avec Guillaume Gallienne, ce comédien talentueux qui fait des lectures sur France Inter tous les samedis en milieu de journée – cette émission, « Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal », d’autant plus prisée par les auditeurs martiniquais qu’il ne risquent pas de trouver l’équivalent sur les chaînes locales dont la programmation est toujours aussi vulgaire et désolante. Pour en revenir à ce film dont on peut résumer l’argument – un garçon que tout le monde croit homosexuel effectue un apprentissage de la vie compliqué avant de s’apercevoir que s’il aime beaucoup la féminité et les femmes, au point d’avoir voulu leur ressembler, il en est aussi tout simplement amoureux – c’est une merveille de grâce, de poésie, de délicatesse, avec ce qu’il faut d’humour et de recul de la part du principal protagoniste (interprété donc par l’auteur qui joue également le rôle de la mère) pour que cette histoire au fond douloureuse reste constamment légère. S’il fallait trouver un frère ou un cousin à ce film, on lui trouverait plutôt une sœur du côté d’Amélie Poulain et de son « Fabuleux destin ».

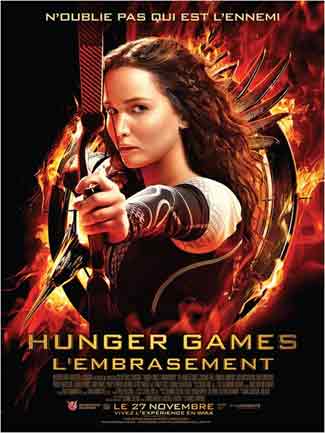

Autre film qui surprend, celui-ci, agréablement – alors que pour le précédent, on était prêt d’avance à tomber sous le charme du pensionnaire de la comédie française – le second numéro d’une série qui doit en compter quatre, d’après le best seller de Suzanne Collins, The Hunger Games (les jeux de la faim). L’histoire relève du genre de la science fiction, plus précisément de ce qu’on appelle aujourd’hui « dystopie » : une fiction qui pourrait être la réalité d’aujourd’hui, ou d’un futur très proche si l’histoire avait mal tourné (ou plus mal qu’elle ne l’a fait). En l’occurrence, les États-Unis d’Amérique sont sous la coupe d’une clique fasciste, dirigée par le Président Snow (Donald Suteherland), retranchée au « Capitole », tandis que les prolétaires, réduits en une sorte de servage, vivent misérablement dans les autres « districts ». L’opium du peuple, dans cette société, n’est pas la religion ou le football mais des jeux de gladiateurs qui font s’affronter des couples d’adolescents représentant les différents districts. Jeu cruel : le vainqueur est le dernier couple survivant. Dans le deuxième épisode, le jeu prend une dimension inédite ; il oppose les champions des années précédentes. Parmi lesquels l’héroïne, Katniss (Jennifer Lawrence), Diane moderne qui excelle au tir à l’arc. Il n’y aurait rien à dire a priori de ce film, un film d’ados de plus avec moult bagarres et victoire de l’héroïne garantie, production hollywoodienne typique dont nous nous serions à coup sûr éloigné comme de la peste si notre attention n’avait pas été attirée par des articles de presse qui donnaient envie d’aller y voir de plus près, et ce dans des organes peu complaisants a priori pour ce type de films. Certains critiques y voyaient une peinture de notre société à deux vitesses avec un écart grandissant entre ceux qui savent s’insérer dans la mondialisation et les autres, les laissés-pour-compte. De fait le film insiste sur les inégalités mais la société qu’il dépeint paraît à l’examen plutôt féodale que capitaliste (voir là-dessus l’article déjà paru sur Madinin-Art). Qu’il y ait à cet égard malentendu ou non, le film peut effectivement être vu par un public adulte. Le scénario est bien mené, la peinture de la société duale est frappante, l’héroïne est superbe (d’ailleurs le fait que le premier rôle d’un film d’action soit féminin est en soi remarquable), les effets spéciaux sont convaincants (le champ de bataille est situé sous un dôme qui n’est pas sans évoquer celui du célèbre Truman Show). Quant aux bagarres il y en a beaucoup mais moins, heureusement, que dans d’autres films visant le même public. Dépaysement garanti !

Il y avait d’autres occasions de se dépayser avec les films du CMAC à Madiana, à commencer par celui de Werner Herzog, Into the Abyss, une enquête sur un fait divers sanglant, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, qui se termine sur l’exécution de l’un des assassins. On comprend que le réalisateur entend délivrer un plaidoyer contre la peine de mort. Il le dit d’ailleurs au condamné (à peu près en ces termes) : « je ne vous excuse pas mais je n’accepte pas que la société décide de mettre à mort un de ses membres ». Son plaidoyer convaincra à coup sûr les ennemis de la peine de mort. Mais ceux qui sont favorables à la peine de mort seront confortés dans leur opinion contraire, dans la mesure où la culpabilité ne semble faire aucun doute dans l’esprit du réalisateur (« je ne vous excuse pas… »). Quant aux indécis, ils n’auront pas de vraie raison de basculer du côté des abolitionnistes, car le (triple) crime est sinon montré (il n’y a pas de reconstitution avec des acteurs) du moins décortiqué jusqu’à plus soif dans toute son horreur.

Moins sinistre (encore que, si l’on cherche bien…), Ma vie avec Liberace, de Steven Soderbergh avec Michael Douglas et Matt Damon. Inspiré des confessions de celui qui fut pendant plusieurs années le confident et le giton du pianiste vedette du show business, Liberace. L’interprétation de Michael Douglas, plus vrai que nature dans ce rôle de tapette exubérante, qui cabotine avec délices et se vautre dans le luxe est, selon l’expression consacrée, impressionnante. À côté, Mat Damon fait un giton bien terne et l’on sent bien que ses amours (quelque peu intéressées, le maître faisant preuve de largesse) finiront mal. La reconstitution de l’Amérique des années70-80 est léchée, le décor de la demeure de l’artiste kitchissime, les voitures étincelantes : de quoi faire rêver dans les chaumières. Le scénario n’a guère d’intérêt mais on en a tellement plein les yeux qu’on l’oublie. On sort de là stupéfait et abasourdi autant par la somptuosité des fourrures, les nuages de mousse qui dissimulent le jacuzzi ou les dorures partout présentes que par la virtuosité du pianiste.

Faut-il vraiment parler de Spring Breakers ? Ce film, paraît-il a eu du succès et même un succès critique. Nous avons donc le droit de nous exprimer librement : ce que nous en dirons ne risquera pas de le conduire à la ruine J ! Il s’agit d’un autre de ces films américains qui montrent les bad boys sous un jour plus ou moins complaisant. Sauf qu’ici les bad boys n’apparaissent que dans la seconde moitié du film, la première moitié étant centrée sur des bad girls, au nombre de trois, plus une quatrième fille censée incarner la pureté (elle s’appelle « Faith » : « Foi », c’est tout dire). La féminisation des « héros » serait-elle en train de devenir une mode ? Au fait, pourquoi Spring Breakers ? Parce que les vacances de printemps sont l’occasion pour les étudiants américains de « faire un break » qui prend parfois l’allure d’un défoulement collectif. Ceux qui en ont les moyens se déplacent à ce moment-là vers des endroits propres au défoulement, des plages ensoleillées de préférence. Ce cadre festif peut-il être celui d’un bon film ? On ne voit pas pourquoi ne pas. Malheureusement Spring Breakers se présente comme une interminable série de clips. Pour qui aime les gros plans sur les seins (nus), les lèvres (pulpeuses), les fesses (rebondies) des filles et les trognes inquiétantes des voyous, ce film peut apporter certaines satisfactions… jusqu’à ce qu’il se lasse, parce que cela devient (très) vite lassant, voire écœurant. On n’a rien contre le fait de se défouler de temps en temps mais qu’y a-t-il de plus ennuyeux, sinon déprimant que le spectacle du défoulement des autres ?

À suivre, toujours dans les films du CMAC à Madiana : The Immigrants de James Gray avec, entre autres, Marion Cotillard.

Décembre 2013.