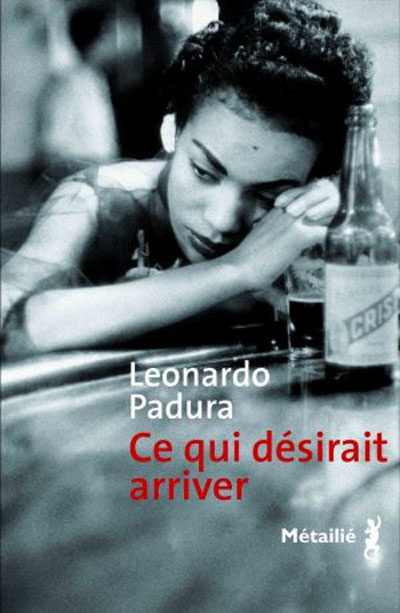

Titre original : Aquello estaba deseando ocurrir

Titre original : Aquello estaba deseando ocurrir

Langue originale : Espagnol (Cuba)

Traduit par : Elena Zayas

En quelques mots, on y est. Cuba, La Havane, comme un regret sans fond, comme la musique d’un vieux boléro. Un doigt de rhum Carta Blanca (quand il en reste), soleil de plomb, solitude. Magie des décors qui n’ont pas besoin de description, ou si peu.

Les héros de Padura sont des tendres ; ils se heurtent à la société, au destin, au temps qui passe ; à ce désir qu’ont les choses, souvent, d’arriver contre notre gré, sans nous consulter. Ainsi, les toits qui s’effondrent, les pénuries de rhum, le départ intempestif d’êtres aimés.

On trouve de tout dans ce recueil de nouvelles, amours bêtement gâchées, soldat en fin de mission à Luanda, archange noir, nuits torrides, jeunes gens désœuvrés, fonctionnaires désabusés, souvenirs cuisants…

On trouve surtout le sel des romans de Leonardo Padura, sa marque de fabrique : l’humanité qui irradie à chaque ligne, la nostalgie des vies qu’on ne vit pas, et l’art suprême de nous plonger dans une île qu’on emporte toujours avec soi.

« La prose élastique et élégante de Padura nous entraîne à sa suite comme sur une piste de patinage. » Carlos Zanón, El País

Extraits :

Il avait toujours entendu dire qu’à force de parler de malheurs, on finit par les attirer. Or, une fois de plus, le Jornal de Angola annonçait qu’une invasion sud-africaine était imminente. Cette information revenait toutes les semaines, étayée de certitudes et d’évidences indiscutables, de données logistiques et de déclarations du gouvernement et, même si au cours des vingt-trois derniers mois les Boers avaient franchi plusieurs fois la frontière de Namibie avec quelques rares avions menaçants et des tanks bien réels, l’invasion annoncée ne se concrétisait pas. Mais la lecture de cette nouvelle le faisait toujours frissonner. Ses jambes flageolaient sous l’effet d’une peur obscure et tangible qui naissait dans son estomac et il ne savait à quel saint se vouer afin que l’événement imminent ne se produise pas avant la fin février, quand il serait déjà bien loin de tout ça et que ses deux ans de mission en Angola appartiendraient dès lors à un passé irréversible.

Seulement cette peur pouvait avoir des effets immédiats. Il venait juste de lire les gros titres et quelques lignes du premier paragraphe qu’il dut sortir de son lit et presser le pas vers les toilettes où il déboutonna son pantalon, le journal sous le bras. Après tous ces mois, il connaissait les causes et les effets de ce sentiment découvert en Angola, incontrôlable et en partie ambigu, même pour lui, dont il jouissait avec la tranquille conviction que sa peur n’était pas précisément de la lâcheté. Assis sur la cuvette, il entreprit donc de déchirer soigneusement la partie de la première page, source de ses angoisses, disposé à se venger de la façon la plus scatologique et symbolique possible : il se torcherait avec cette nouvelle et, en attendant la fin de ce réflexe non conditionné, il retourna le morceau de journal où il découvrit sous un titre d’à peine dix points “TOUT VELASQUEZ”, une brève information annonçant qu’entre le 23 janvier et le 30 mars, le Prado présenterait l’exposition, dite du siècle, qui réunirait pour la première fois, depuis l’époque où ils avaient été peints, soixante-dix-neuf chefs-d’œuvre de l’artiste sévillan venus de tous les coins du monde pour compléter le fonds du grand musée espagnol.

Tout en s’essuyant consciencieusement avec la page sportive du journal, il se mit à penser à une autre de ses obsessions favorites. Il se dit que le monde était une vraie merde : moi en train de chier en Angola alors que les Madrilènes se préparent justement à voir une exposition unique de Diego Vélasquez. Cela faisait déjà presque deux ans qu’il avait quitté Cuba, pourtant cette façon de penser ne l’avait pas lâché un instant. Elle le hantait quand il écrivait à sa femme, deux fois par semaine, ces lettres interminables et déchirantes où il laissait éclater tout son désespoir ; et cette même pensée revenait le soir quand, de la fenêtre de sa chambre, il se mettait à observer le campement que plusieurs familles avaient installé dans un magasin abandonné par les Portugais en 1976 ; il voyait les hommes accroupis, mâchonnant des herbes, qui observaient eux aussi ces femmes fanées en train de faire bouillir sur un feu de bois le yucca et le poisson pour le funche, tout en allaitant des enfants morveux et apathiques qui ne connaîtraient peut-être jamais l’existence du mot bonheur. Cette pensée l’obsédait aussi quand il parcourait les rues de Luanda, esquivant les tas d’ordures à tous les coins de rues, se retournant sur le passage des innombrables mutilés d’une guerre interminable et bien réelle qui l’obligeaient à se demander pourquoi, putain, il y avait des gens condamnés à vivre ainsi, tandis que lui, justement lui, il pouvait déambuler, sans rien attendre mais sans souffrir de la faim, dans cette ville malade et inhospitalière qui ne se livrait pas à lui, qui ne se laissait pas comprendre et dont il ne parvenait pas à imaginer le destin final.

Depuis son arrivée, chaque matin correspondait à une croix sur les trois almanachs accrochés au-dessus de son lit. Le dernier se terminait de façon abrupte : on était seulement en janvier 1990 mais il ne lui restait désormais que huit chiffres à barrer.

– Eh, vieux, tu t’es shooté à quoi ? Rhum, marijuana, quoi encore ? T’es vraiment pas dans ton état normal, sur la tête de ma mère ! – Le directeur du journal semblait tellement convaincu qu’il fit aussi non d’un mouvement de la tête avant de sourire. D’habitude, tout ou presque le faisait rire mais, d’une certaine façon, cette fois il avait raison, se dit Mauricio qui pourtant insista.

– Écoute, Alcides, me prends pas pour un idiot. Ici, il y a une flopée de gens qui repartent par Berlin ou Madrid, et si tu m’appuies, je peux rentrer par Madrid.

– Et qu’est-ce que je dis ? Que tu veux voir des tableaux à Madrid ? Écoute, Mauricio, si je dis ça, dans le meilleur des cas on me vire de la mission pour avoir fait le con.

Dehors, une brise inattendue se leva et le directeur dut plaquer précipitamment ses papiers sur son bureau pour les empêcher de s’envoler. Il semblait que, pour la deuxième fois de l’été, il pleuvrait sur Luanda, et Mauricio désira voir tomber une averse dévastatrice.

– Pourquoi ? Parce qu’ils penseraient que je veux rester en Espagne ? Merde ! C’est dégueulasse, Alcides ! Même si on a passé deux ans à se crever en Angola, à en devenir bigleux à cause de la chloroquine, avec les tripes en compote à force de manger de la viande en boîte, il se trouve toujours un salaud pour penser que tu ne veux pas rentrer à Cuba. C’est charmant…

Le directeur finit de remettre ses papiers en place et alluma une cigarette. Il ne riait plus et passa une main sur son visage comme s’il tentait ainsi d’effacer toute la fatigue et les rides accumulées au cours des derniers mois. À Cuba, il n’était guère que le sous-directeur d’un journal de province, mais c’était aussi un cadre fiable, alors on lui avait confié la direction de l’hebdomadaire du contingent cubain en Angola où il faisait son travail avec le plus grand sérieux. De toute façon, c’était un homme aimable, intelligent de surcroît.

– Écoute, Mauricio, je crois te connaître, dit-il enfin sans sourire. Je pense qu’ici au fin fond de l’Afrique on connaît mieux les gens, mais ne demande pas aux autres de penser comme moi. Il y a une merde sur ta fiche et ça, tout le monde le sait, même le dingue qui se promène à poil place Kinanxixi. Et tu sais bien que tu ne serais pas le premier à rester en Espagne. En plus, il y a aussi ce foutu problème de billet…

– Alors, on va éternellement me ressortir ça, hein ? Ce qui est con, c’est que pour d’autres il n’y a aucun problème. Du moins pour ceux qui sont restés à l’étranger !

Le directeur sourit de nouveau, presque involontairement, et lança son mégot par la fenêtre sans se lever.

– Ne viens pas me faire du chantage, mon salaud… Alors, comme ça… une exposition de Vélasquez… Bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi, mais rappelle-toi que si tu fais une folie, à moi, on me les coupe.

– Ce serait un bon prétexte, dit Mauricio en pensant que parfois la vie n’était pas si merdique que ça…

° °

°

Leonardo PADURA est né à La Havane en 1955. Diplômé de littérature hispano-américaine, il est romancier, essayiste, journaliste et auteur de scénarios pour le cinéma. Il a obtenu le Prix Café Gijón en 1997, le Prix Hammett en 1998 et 1999 ainsi que le Prix des Amériques Insulaires en 2002. Leonardo Padura a reçu le Prix Raymond Chandler 2009 pour l’ensemble de son œuvre. Il est l’auteur, entre autres, d’une tétralogie intitulée Les Quatre Saisons qui est publiée dans une quinzaine de pays. Ses deux derniers romans, L’homme qui aimait les chiens (2011) et surtout Hérétiques (2014) ont démontré qu’il fait partie des grands noms de la littérature mondiale.

BIBLIOGRAPHIE : La tétralogie Les Quatre saisons : Passé parfait, 2001; Suites, 2006 – Prix des Amériques Insulaires 2002 Vent de Carême, 2004; Suites, 2006 Electre à la Havane, 1998; Suites, 1999 – Prix Café Gijón 1997 et Prix Hammett 1998 L’Automne à Cuba, 1999; Suites, 2002 – Prix Hammet 1999 et Prix du livre insulaire 2000 Mort d’un Chinois à la Havane, 2001 Le Palmier et l’Etoile, 2003 ; Suites, 2009 ; Suites nouvelle couverture, 2014 Adios Hemingway, 2005 Les Brumes du passé, 2006 ; Suites, 2009 – Prix Brigada 21 du meilleur roman noir 2006 L’Homme qui aimait les chiens, 2011, Prix des libraires Initiales 2011, prix Roger Caillois 2011, Prix Carbet de la Caraïbe 2011, Elu Meilleur roman historique par le magazine Lire 2011 L’Homme qui aimait les chiens, Suites, 2013 Hérétiques, 2014

Portrait de Philippe Lançon paru dans LIBERATION

Coup de projecteur sur un auteur paru dans ELKAR

Il a aussi reçu le Prix National de Littérature cubain en 2012 et le prestigieux Prix Princesse des Asturies 2015.

La tétralogie Les Quatre saisons est en cours d’adaptation sous forme de mini série TV de quatre épisodes de 90 minutes réalisés par le réalisateur espagnol Felix Viscarret qui a aussi tourné une adaptation cinématographique de Vent de Carême. Le rôle de Mario Conde y sera tenu par Jorge Perugorria.

Par ailleurs, Antonio Banderas devrait jouer lui aussi Mario Conde dans une série TV qu’il produit lui-même.

Enfin, L’homme qui aimait les chiens est aussi en phase de production cinématographique.