Arpenteur des ombres et servant de l’éclat

— Par Patrick Chamoiseau —

Dans la vie d’un artiste, une exposition n’est jamais quelque chose d’anodin. Ce n’est pas seulement une circonstance où il se montre à son public, et partage le degré de questionnement auquel il est parvenu. C’est surtout l’instant où, d’une certaine manière, l’œuvre s’éloigne du créateur et commence à vivre, loin de lui, une vie autonome, dans ce que Saint John Perse appelait un grand « verger d’éclairs ».

Avec nos amis, nous avons toujours essayé de ritualiser le moment du décrochage. Il est pour nous bien plus important que celui du vernissage. Après l’exposition, le cordon ombilical achève de se rompre, l’œuvre se retrouve pour ainsi dire « lâchée » comme on le ferait d’un animal sauvage. Elle commence non pas une vie décidée par l’artiste, mais véritablement un marronnage dans la matière du monde, tout comme une extension imprévisible dans les consciences et les imaginaires qu’elle a pu confronter. Il est précieux pour un créateur de voir le sillage de ce qu’il a créé. Quand l’œuvre est considérable, ce sillage est tissé d’effervescences, de déclenchements, de germinations, d’émergences de toutes sortes. L’œuvre ne vaut qu’en ce qu’elle déclenche en nous, pour nous, partout, des stimulations génériques, génésiques qui nourrissent ceux qui l’ont envisagée et, de ce fait même, nourrissent aussi l’artiste.

La fin d’une exposition est le moment de découvrir ce qui s’est passé en nous depuis la rencontre avec ce que l’artiste a voulu nous montrer. Je dis « découvrir » et non pas « expliquer ». Ce qui est précieux à ce stade, ce n’est nullement l’explication de l’œuvre. Expliquer, on le sait, c’est étirer les plis et dissiper les ombres. Or, on le sait aussi, une œuvre est faite de plis fondateurs et d’ombres consubstantielles. Expliquer une œuvre c’est tout simplement offusquer son mystère. C’est abdiquer des déclenchements inattendus, toujours non convenus, que cette œuvre pourrait faire survenir en nous. Expliquer une œuvre, c’est l’immobiliser dans une signification qui ne peut être que morte : le sillon initial se transforme en ornière.

L’œuvre est une chose vivante.

Elle augmente le Vivant.

Elle vit en nous dans une lente et longue déflagration qui parfois peut durer toute une vie. D’une certaine manière, celui qui s’acharne à expliquer une œuvre ne témoigne que de sa propre peur, celle que l’on éprouve en face d’une bête symbolique ou d’un vertige indéfinissable qu’il conviendrait de mettre en cage, ou en concept. J’ai toujours eu le sentiment qu’il nous faudrait apprendre à vivre les œuvres de l’Art non pas dans les modalités quelque peu indigentes de « l’explication » mais véritablement dans ce qui s’ouvre (et se maintient) en incertain, en indéfinissable, en stimulation obscure, en possible agissants. Et pour tout dire : en simple méditation. En face des œuvres de l’Art, le plus urgent, le plus précieux, est de vivre ce qui se passe en nous, que l’œuvre nourrit, et qui nourrit pour l’œuvre une de ses innombrables aventures.

L’exposition ouvre à contemplation.

Le décrochage invite à la méditation.

Ce que je vais faire auprès de ce maître du tragique et des ombres que représente pour moi M. Ernest Breleur.

Le geste artistique, lorsqu’il va apparaître, sera très proche d’une saisie magique du monde. Le geste du sorcier qui tente d’organiser le monde, de le soumettre à son vouloir, à ses désirs, est de même essence que celui de l’artiste. Le sorcier et l’artiste sont confrontés aux vents violents des mystères du Vivant. Ils sont exposés, bien plus que les gens ordinaires, à l’horizon sans horizon de ce qui échappe à toutes les catégories de nos perceptions, de notre esprit et de notre imaginaire. Le grand artiste nous montre toujours un « en-dehors » de la perception et de la pensée. Il nous dévêt de tout ce qui nous habille, qui nous rassure, qui nous protège, et il nous précipite pour ainsi dire au cœur du grand vertige originel : celui de l’apparition de la conscience réflexive chez l’homo sapiens.

Au moment de son apparition, la conscience réflexive de Sapiens se verra soumise à deux dynamiques que l’on retrouve intactes dans le geste magique et le geste artistique. En face de la splendeur du réel, de la féérie du ciel, des orages, des paysages, en face de la puissance des animaux et des forces naturelles, en face des plénitudes végétales et minérales, la conscience inaugurale de Sapiens s’est vue précipitée dans une sensation double, une vague émotionnelle soulevée par l’émerveillement et la terreur. Émerveillement en face du réel dont la totalité plénière inspire une sensation de divin, une impression de sacré, l’obscure certitude qu’il existe, dans les plénitudes du réel et du Vivant, quelque chose de créateur qui nous dépasse, et qui se tient en face de nous, tout autant qu’au plus profond de nous. Cette sensation de divin et de sacré fera surgir chez les Sapiens le sentiment de la Beauté. Cette sensation est demeurée en nous, et elle se déclenche encore en certaines circonstances. Quand la Beauté surgit, il y a toujours, qui nous submerge, une saveur de sacré qui date d’avant les liturgies, toujours l’irruption d’une touche de divin qui lève d’avant les religions, toujours l’embrasement d’une ferveur ardente, enthousiaste, qu’aucune laïcité ne saurait juguler.

Mais avec l’émerveillement, Sapiens a éprouvé aussi une sensation de terreur. Terreur en face de ce qui reste inconnaissable. Terreur en face de la mort inexplicable, inévitable et insensée. Terreur en face des grands mystères du ciel, des forces naturelles. Terreur de tout ce qui, à force de plénitude, semble habité, animé d’intention, de perspectives qui nous dépassent et nous restent hors-d’atteinte. Le malheur de la conscience c’est qu’elle touche immédiatement à ses propres limites. Toute conscience découvre un « en-dehors » à tout ce qu’elle peut envisager. Toute conscience est conscience d’un inconscient, mais aussi et surtout conscience d’un impensable. Elle est par nature heurtée de plein fouet, et donc terrifiée. Dès lors, toute existence consciente distille un fond d’angoisse. Il nous faut faire avec, Pa ni rimèd la pèn si’w pasa prany nous a dit si bellement Marjosé Alie. La conscience terrifiée de Sapiens, sera la source d’une créativité inouïe, immense, incomparable, d’où surgiront toutes ces béquilles d’existence et de sens, tous ces boucliers et refuges symboliques, que furent les dieux, les démons, les rites, les religions, les philosophies, les pensées de système, les systèmes de pensées. Tout ce qui nous expliquait l’impensable du réel et du monde, et qui ainsi nous le simplifiait, et nous en protégeait, nous mettait à l’abri en fait de leur incertain, de leur imprévisible et pour tout dire : de leur impensable.

La foudre terrifiante de l’impensable, allait déclencher toutes les créativités de sapiens, toutes les cosmogonies, toutes les cultures, toutes les conceptions du monde, de la vie et de la mort, et installer un cheminement imperceptible de la conscience vers le centre de notre esprit. Notre conscience se souvient de son choc initial avec l’impensable du monde, avec l’inexplicable plénitude du Vivant, et elle garde en elle cette rémanence terrible, tissée des bruits de la terreur et de l’émerveillement. Il lui faudra atteindre un grand degré d’élargissement, d’élévation et de Raison, pour qu’elle puisse enfin envisager sans protection l’en-dehors silencieux, total et impavide. Il y a là une esthétique.

Terreur et émerveillement se retrouvent à part égale dans la Beauté. Un surgissement de Beauté nous impressionne, nous bouleverse, nous emporte, nous pétrifie d’admiration et de respect. Cette rencontre avec la Beauté peut être aussi véritablement terrifiante. L’histoire de l’Art nous a montré combien les surgissements de certains artistes et de certaines œuvres ont été décriés, refusés, combien certaines apparitions se sont montrées traumatisantes pour la conscience esthétique d’une époque. Si la terreur qu’inspire l’impensable, animera en grande part le sorcier, et par la suite les chamans et les prêtres, l’émerveillement constituera l’énergie primordiale de l’artiste. En confrontant les mystères, en affrontant lui aussi l’impensable, l’artiste ira d’abord à la conjuration célébrante. Il produira des formes et des signes qui, sur le vertige de l’en-dehors, fonctionneront comme des voiles occultants, agiront comme des murs, protègeront la communauté en lui fournissant des assises symboliques confortables. Mais le geste artistique, dans ses maturités conscientes, s’éloignera de la fonction magique. Il ne cherchera plus à protéger ou même à rassurer. Les grands artistes, les grandes œuvres, installeront toujours une porte ouverte sur l’horizon sans horizon de l’impensable. Et c’est ce qui me semble important dans le geste artistique. Non pas la signification offerte, cette indigence qui nous rassure, mais véritablement une porte qui s’ouvre, qui jamais plus ne se refermera, et qui nous transmettra sans fin les énergies de l’impossible-à-concevoir.

Les arts sont précieux pour cela.

Ces portes qu’ils ouvrent ne sont pas destinées à l’embrigadement dans une certitude, mais véritablement à la plus déroutantes des initiations, celle où l’on apprend se tenir seul, debout dans l’incertain et dans l’imprévisible. Celle où l’on apprend à rester créatif, capable d’espérance et soulevé de désir, en face de la stimulation inouïe de tout ce qui nous dépasse et qui est définitivement hors d’atteinte pour nous. M Breleur est de ce point de vue dans la plus essentielle et la plus contemporaine des vertus artistiques. Il est seul, il ne représente que lui-même, et son expérience précipite la nôtre.

Son œuvre nous a emportés bien souvent dans « la vallée de l’ombre de la mort ». Elle nous a fait arpenter les ténèbres. Elle nous a confrontés aux pertes et aux mystères qui se maintiennent dans le Vivant. Au-delà des ombres fondamentales, au-delà de ses propres ombres, M. Breleur nous ouvert une porte sur notre drame originel, sur le gouffre fondateur du bateau négrier, sur l’abîme à explorer de la Traite et de l’esclavage. Il nous a initiés à cette nuit sans pardon, sans réparation possible, mais créatrice de ce que nous sommes. Il nous a rappelé que c’est dans l’ombre originelle et dans l’ombre historique qu’ont dû s’élaborer nos créativités improbables, nos bien longues résistances, notre réhumanisation. L’impensable de la Traite et de l’esclavage a hanté ses périodes créatrices. J’ai tendance à les voir dans les mythologies de la lune, dans les effacements et les lacérations de la période blanche, dans les tribus perdues ou dans ses métamorphes translucides, toujours en devenir, et qui ne sculptent que de l’ombre et de la profondeur. Dans toutes ces périodes, l’impensable de la Traite et de l’esclavage rejoint l’impensable originel, celui que la conscience émergente de Sapiens avait perçu tout en terreur et en émerveillement. Mais plutôt que de nous en protéger, M. Breleur nous a laissés dedans.

La porte Breleur est restée grande ouverte.

En art, les portes qui s’ouvrent d’une manière déterminante ne se referment jamais. De moment esthétique en moment esthétique, elles balisent les avancées de notre conscience. Aujourd’hui, le niveau de conscience, d’esthétique et de Raison auquel nous sommes parvenus, nous autorise à fixer sans boucliers et sans béquilles ce que nous ne pourrons jamais expliquer ni comprendre, à nous maintenir dans l’inouï d’un tout-possible constant. Le plus haut objet de création nous désigne aujourd’hui l’impensable avec lequel il nous faut maintenant apprendre à vivre de la manière la plus humaine et la plus accomplie possible. L’affaire n’est pas simple, car notre esprit a besoin de certitudes, de significations et de sens, c’est là notre pauvreté.

M. Breleur le sait.

Ce maître des ombres et du tragique, cet arpenteur des grands mystères originels, sait mieux que quiconque comment les foudres de la mort sont ce qu’il y a de plus proche de l‘impensable originel. Il sait que l’énergie de cette foudre est à la base de notre esprit et de notre créativité. Qu’elle est une source et une ressource. Et c’est parce qu’il le sait qu’il a pu cheminer au plus profond de l’instance du Vivant.

Alors voici le paradoxe.

En explorant longtemps le moment initial de la terreur, M. Breleur a confronté le moment initial de l’émerveillement. Ce moment où la vie s’exalte du simple bonheur de vivre. Ce moment durant lequel une grande vague émerveillée, sans Foi ni religion mais pétrie de sacré, bouleversée de divin, va donner ce que nous appellerons le féminin. Cette porte que nous ouvre M. Breleur, nous rappelle combien le féminin constitue une des conditions, et même une des sommations de notre accomplissement. Il nous dit que le féminin est une grâce du Vivant que les femmes ont autant à conquérir que nous.

On sait, et Saint John Perse nous l’a chanté, combien l’ombre et la lumière sont toujours près d’être une même chose. On sait que ce qui fonde la force du tragique et des ténèbres, c’est qu’ils initient aux beaux éclairs de l’espérance et à tout ce qu’il existe d’impensable dans l’origine de la lumière. Dès lors, le courage d’affronter les occurrences de l’impensable, de confronter l’inachevé, de différer la dictature du sens, de se maintenir en tout-possible, et de vivre à fond comme cela, nous pouvons la puiser dans cette grâce qui fait partie de la vie, qui fait partie de nous, et sur laquelle M. Breleur ouvre une porte magnifique : il nous dit, ici, dans cette exposition, que vivre ne peut s’envisager sans la joie innocente, sans la couleur multiple et généreuse, sans la naïveté lucide, sans la fantaisie qui soulève et emporte, sans la délicatesse minutieuse. Il nous dit qu’il ne saurait y avoir pour nous de plénitude sans décence élégante et contentement soigneux. Il nous chante le plaisir exercé délicat, la précision confiée à l’inutile, le sourire offert aux absurdités bienfaisantes du joli. Il nous montre le soin porté à la vraie légèreté, la gourmandise exercée dans les méandres infinies du futile, et il mène une ronde exaltée sur les guirlandes de l’insouciance. Le maître des ombres est un grand amoureux de la vie, un servant de l’éclat, une force totale.

Patrick CHAMOISEAU

Méditation psalmodiée

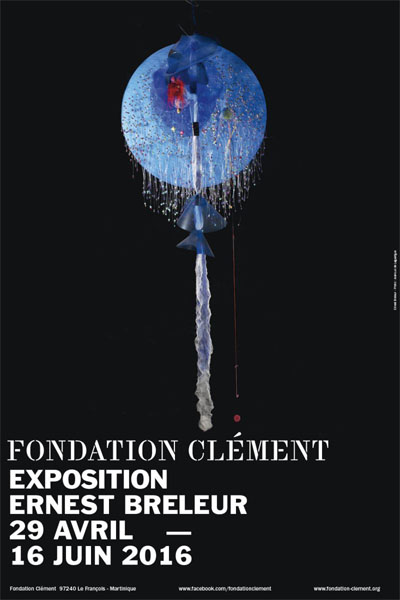

lors du décrochage de l’exposition Breleur,

le 12 juin 2016, à la Fondation Clément