— par Janine Bailly —

De ces ultimes séances aux RCM, j’ai eu loisir de voir trois films, venus de continents ou pays différents, Afrique, Amérique, République de Haïti. Trois films propres à nous dépayser, par les lieux, par les personnages, par la forme ou par les sujets abordés.

De ces ultimes séances aux RCM, j’ai eu loisir de voir trois films, venus de continents ou pays différents, Afrique, Amérique, République de Haïti. Trois films propres à nous dépayser, par les lieux, par les personnages, par la forme ou par les sujets abordés.

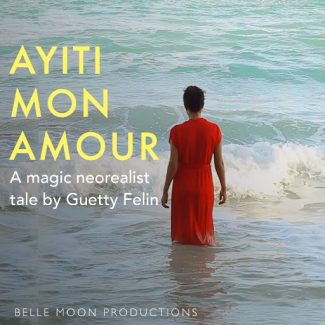

Guetty Felin a écrit une ode à son île, Haïti, un poème d’images en forme de déclaration, et c’est Ayiti mon amour, qui sur fond de mer et sable blond, entrelace la vie réelle aux fantasmes de ses personnages. De son île, quand bien même certains plans sont aptes à nous faire entrevoir la pollution des eaux, chiffons épars dans la mer, débris sur la côte au milieu des galets, quand aussi le jeune Orphée pleure son père disparu dans le dernier tremblement de terre, elle donne une vision belle et positive, presque idyllique, effaçant les clichés qui toujours nous parlent de misère et pauvreté, de catastrophes, cyclones et séismes.

L’intrigue reste assez mince, qui entremêle pourtant trois vies. Celle d’Orphée qui découvre la Femme, mais perd alors ce don étrange grâce auquel il communiquait aux autres l’électricité, par son corps adolescent produite. Oh ! la plaisante scène où, en file indienne, les habitants du bourg viennent alimenter à son bras, qui un téléphone, qui un ordinateur, qui un transistor archaïque, et les querelles sont engendrées par les questions de préséance… Outre les tribulations du bel éphèbe — mais quelle initiation cet Orphée-là cherchait-il donc aux Enfers ? — nous est contée la vie du pêcheur, consacrée à une épouse grabataire, que pour sauver il conduira en mer, ou plus sûrement au fond des eaux, sur une barque léguée en son retour à son jeune ami ; celle aussi de la Femme, égérie du poète, qui sublime l’image par la perfection de son corps et de ses robes toujours renouvelées, et tente d’échapper aux affres du créateur en cherchant refuge dans la maison de la plage, dans les vapeurs du rhum et les pas d’une danse lascive, sur une musique imaginaire. À la sophistication de ces scènes répond la simplicité de la vie ordinaire, et belles sont les échappées sur le quotidien des pêcheurs, les fenêtres ouvertes sur les traditions et croyances de l’île. Sans relever du documentaire, le film est avant tout une superbe peinture de Haïti, sur terre et sous l’eau, où d’étranges formes ondulent, se décomposent et se recomposent au gré des courants marins et des vents.

Félicité, du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis, nous l’attendions avec impatience, son arrivée précédée d’une solide réputation à base de prix remportés et de critiques dithyrambiques. Le personnage éponyme dessine de fait une surprenante figure de femme. Dès les tout premiers plans, son corps, aux formes épanouies, envahit l’écran pour ne plus le quitter. Son visage, aux frontières nettes et sûres, son regard, déterminé, anxieux ou tendre, hante chaque séquence. L’image est de chair, brune lisse et forte. L’histoire est celle d’une voix, qui se lance dans les cabarets nocturnes, à la face du ciel, au front des hommes, des ivrognes et du monde, qui s’impose et se pose, entre jazz et tradition, entre complainte et chant rebelle. Voix pour emplir la nuit, nous écorcher, nous émouvoir !

Félicité, du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis, nous l’attendions avec impatience, son arrivée précédée d’une solide réputation à base de prix remportés et de critiques dithyrambiques. Le personnage éponyme dessine de fait une surprenante figure de femme. Dès les tout premiers plans, son corps, aux formes épanouies, envahit l’écran pour ne plus le quitter. Son visage, aux frontières nettes et sûres, son regard, déterminé, anxieux ou tendre, hante chaque séquence. L’image est de chair, brune lisse et forte. L’histoire est celle d’une voix, qui se lance dans les cabarets nocturnes, à la face du ciel, au front des hommes, des ivrognes et du monde, qui s’impose et se pose, entre jazz et tradition, entre complainte et chant rebelle. Voix pour emplir la nuit, nous écorcher, nous émouvoir !

L’histoire est aussi celle d’une mère, qui trace fièrement son chemin dans la vie, sans dévier, sans jamais déchoir en dépit du milieu et de ses vicissitudes, jusqu’au jour où son fils est victime d’un accident de la route. L’histoire est alors celle d’une mère-courage, qui va à la quête de l’argent nécessaire à l’opération, avec une farouche obstination, gardienne toujours de sa grande dignité en dépit de rebuffades sauvages, portes qui brutalement se referment et coups injustement donnés. Car ce monde est sans pitié, qui voit un médecin refuser d’agir malgré l’urgence, tant que ne sera pas versée la somme exigée, exorbitante sans doute pour Félicité. Car ce monde est dur aux gens ordinaires, qui n’ont pas maison avec piscine et gardiens  aux grilles. Car la ville, que l’on voit parcourue, traversée, dans ses rues aux façades délabrées, ses marchés au sol, sa circulation débridée, la ville-chaos dont les espaces s’opposent au monde clos des cabarets, cette ville, Kinshasa en République Démocratique du Congo, semble être dans une tension permanente, son atmosphère électrique, et qu’une étincelle suffirait à embraser. Dans l’interstice de ces deux mondes, réels, terrestres et concrets, se glissent des séquences oniriques, rêves de Félicité, rêves de forêts et d’eau où l’on s’enfonce et se régénère. Se glissent encore des intermèdes où l’on voit et entend le grand orchestre de Kinshasa, dans des interprétations parfaites du Fratres (Frères en latin) d’Arvo Pärt, qui font écho aux mélopées de Véro Tshanda Beya, sublime chanteuse dont c’est au cinéma le premier rôle.

aux grilles. Car la ville, que l’on voit parcourue, traversée, dans ses rues aux façades délabrées, ses marchés au sol, sa circulation débridée, la ville-chaos dont les espaces s’opposent au monde clos des cabarets, cette ville, Kinshasa en République Démocratique du Congo, semble être dans une tension permanente, son atmosphère électrique, et qu’une étincelle suffirait à embraser. Dans l’interstice de ces deux mondes, réels, terrestres et concrets, se glissent des séquences oniriques, rêves de Félicité, rêves de forêts et d’eau où l’on s’enfonce et se régénère. Se glissent encore des intermèdes où l’on voit et entend le grand orchestre de Kinshasa, dans des interprétations parfaites du Fratres (Frères en latin) d’Arvo Pärt, qui font écho aux mélopées de Véro Tshanda Beya, sublime chanteuse dont c’est au cinéma le premier rôle.

Finalement, Félicité se dessinera un destin à sa mesure. Malgré l’amputation de son fils elle retrouvera la grâce du chant et du sourire, aidée en cela par Tabu, le mécanicien amoureux mais infidèle et bagarreur de cabaret, improvisé comique réparateur de frigo, avec lequel elle partage un bout d’existence tout en n’aliénant jamais sa liberté. Recevant l’Ours d’Argent au Festival de Berlin, Alain Gomis déclara avoir fait, au-delà d’une ode à la femme africaine, une ode à la femme en général, et c’est bien ainsi que j’ai reçu le film.

De La Región Salvaje, donné en avant-première à Madiana, et qui n’a pas eu l’heur d’attirer grand monde, je retiendrai l’étrange relation où une sorte d’Alien dispense de ses tentacules, aux deux femmes de l’histoire, liées par l’amitié et le secret, Alejandra et Veronica, un bonheur extatique à nul autre semblable. Non pour l’aura sulfureuse que cela confère au film du mexicain Amat Escalante, dont nombre de scènes sont d’ailleurs fort soignées et intrigantes, mais pour la portée symbolique qui s’y attache. Ne s’agit-il pas d’un récit d’émancipation, où les deux héroïnes échappent à un quotidien trop convenu, Alejandra surtout, trompée et humiliée, ouvrière dans la confiserie d’une belle-mère intrusive, et dont l’époux est aussi en secret l’amant de son propre frère ? Mais ne connaissant guère ce genre cinématographique, je n’ajouterai rien, sinon que ce film différent valait vraiment d’être vu !

De La Región Salvaje, donné en avant-première à Madiana, et qui n’a pas eu l’heur d’attirer grand monde, je retiendrai l’étrange relation où une sorte d’Alien dispense de ses tentacules, aux deux femmes de l’histoire, liées par l’amitié et le secret, Alejandra et Veronica, un bonheur extatique à nul autre semblable. Non pour l’aura sulfureuse que cela confère au film du mexicain Amat Escalante, dont nombre de scènes sont d’ailleurs fort soignées et intrigantes, mais pour la portée symbolique qui s’y attache. Ne s’agit-il pas d’un récit d’émancipation, où les deux héroïnes échappent à un quotidien trop convenu, Alejandra surtout, trompée et humiliée, ouvrière dans la confiserie d’une belle-mère intrusive, et dont l’époux est aussi en secret l’amant de son propre frère ? Mais ne connaissant guère ce genre cinématographique, je n’ajouterai rien, sinon que ce film différent valait vraiment d’être vu !

Ce soir du samedi 25 mars, dans une traditionnelle soirée de clôture, terminée sur l’esplanade de Tropiques-Atrium par un concert de musique cubaine, les RCM 2017 sont mortes, vive les RCM 2018 !

Janine Bailly, Fort-de-France, le 25 mars 2017