— Propos recueillis par Rodolf Étienne —

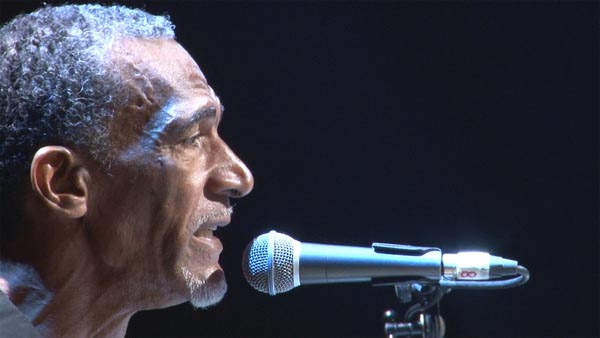

Percussionniste, enseignant en tambour, griot de la tradition, Alfred Varasse poursuit son engagement de militant en faveur de l’instrument et du patrimoine, nous invitant à une relecture de notre histoire, avec le tambour martiniquais au centre du discours, au cœur même du débat. Il revient sur son parcours de musicien et nous témoigne son engagement qui n’a en rien changé, sinon évolué, pour plus de place encore pour ce mythique instrument, au sein de la société martiniquaise et, plus largement, antillaise.

Percussionniste, enseignant en tambour, griot de la tradition, Alfred Varasse poursuit son engagement de militant en faveur de l’instrument et du patrimoine, nous invitant à une relecture de notre histoire, avec le tambour martiniquais au centre du discours, au cœur même du débat. Il revient sur son parcours de musicien et nous témoigne son engagement qui n’a en rien changé, sinon évolué, pour plus de place encore pour ce mythique instrument, au sein de la société martiniquaise et, plus largement, antillaise.

Pour rentrer dans le vif du sujet, tout commence pour toi en France, par une rencontre, et plus encore, par une relation suivie avec Aimé Césaire ?

Oui, effectivement. Quand je rencontre Aimé Césaire(1), je suis musicien à Paris, percussionniste-batteur, et j’expérimente de nouvelles approches avec des musiciens tels qu’Emilien Antile(2), Al Lirvat(3) ou encore Henry Guédon(4), avec lesquels j’interviens sur des albums. Je suis arrivé en France en 1973. Je vivais alors une vie de musicien professionnel et je profitais de ces expériences pour améliorer mes qualités et mes compétences. J’étais aussi tanbouyé au sein de la troupe Ki Ma Fouti é Sa de Joby Bernabé(5), et je jouais en ouverture des spectacles pour faire patienter le public, qui généralement arrivait au moins avec une heure d’avance. C’est lors d’une de ces séances que je vais rencontrer Aimé Césaire. Il va apprécier mon jeu, reconnaissant des rythmes africains à côté des rythmes antillais.

Mon jeu lui a plu à un tel point qu’il me fit la proposition de rentrer animer un atelier de tambour au SERMAC (SERvice Municipal d’Actions Culturelles), à Fort-de-France, en Martinique. Ce qui lui plaisait surtout c’était ce type d’alliances rythmiques entre les Antilles et l’Afrique que je pratiquais dans mon jeu. A cette époque, j’étais un jeune musicien et, au prime abord, je ne le reconnu pas. Il a fallu qu’il se présente à moi, et même là, je ne me montrai pas plus intéressé que cela, pensant surtout à ma carrière de musicien, aux côtés de musiciens de renom de la place. Je réfléchis tout de même à sa proposition, et je rentrais en Martinique en 1976, pour débuter les ateliers en 1977.

Tu as donc modifier le sens de ta carrière. Le rôle d’Aimé Césaire est prépondérant dans ton changement de cap ?

Oui, fondamentalement. C’est Aimé Césaire qui m’invita à devenir un formateur en percussions alors que je me considérais comme un musicien principalement. Avec le temps je me rends compte qu’il m’a fait confiance, pressentant en moi des dispositions que moi-même je ne percevais pas encore. Il continuera à me suivre dans mon évolution, passant de temps en temps au SERMAC, voir mes cours, s’intéressant, me proposant même d’aller former dans la Caraïbe d’autres percussionnistes. A cette époque, je pratiquais déjà la musicothérapie et il suivait là aussi mes expériences, au point de me proposer d’aller à Perpignan accompagner Ousmane Seck, artiste sénégalais qui travaillait au SERMAC, qui était en rééducation, après un grave accident et même une période de coma. Cette expérience a été très enrichissante pour moi et déterminante pour ma carrière dans une certaine mesure. Je me rendais bien compte qu’Aimé Césaire, étant très attentif à mon parcours, m’invitait à redécouvrir le tambour par le côté noble, pour sa réelle puissance évocatrice, sa vraie dimension, aux Antilles autant qu’en Afrique. A plusieurs reprises, il m’invita chez lui, à Redoute, à Fort-de-France. Il m’écoutait jouer juste pour lui. Il recevait le tambour comme une force vive, il appréciait beaucoup. Pour ma part, je n’avais pas encore réellement pris conscience de la portée de ce que je faisais. Je maîtrisais physiquement mon instrument, mais pas pleinement au niveau spirituel. Pour moi, c’est la rencontre avec Aimé Césaire et la façon dont il m’a guidé vers la musique qui m’a réellement aidé à prendre conscience de la valeur de l’instrument et de ce que j’étais moi-même en train de faire, de ce que je pouvais faire aussi. Ses encouragements m’ont beaucoup soutenu et ont transformé mon approche musicale.

Est-ce qu’à cette époque, les jeunes élèves du SERMAC, ceux de la nouvelle génération qui te sera confiée avaient, eux aussi, conscience de cette valeur patrimoniale du tambour ou te faudra-t-il tout leur enseigner ?

A ma grande surprise, je découvre avec ces élèves que le tambour nous habite déjà, qu’il est bien vivant en nous. Et quand l’atelier débute, les jeunes viennent de partout, de tous les quartiers populaires de la ville, il y a toujours des attroupements à côté de l’atelier, durant les cours. Je me rends compte que l’engouement de mes élèves est spontané, il est naturel, il est inné. Le tambour est déjà en eux, il me suffit de faire ressortir, de faire rejaillir par la technique la pleine valeur de l’instrument qui est déjà bien ancré en eux.

Si tes élèves sont conscient et même habité par le tambour, si Aimé Césaire est lui aussi conscient de cette valeur patrimoniale, quelle place occupe le tambour dans la société populaire de l’époque, dans la cité ?

J’ai à ce sujet une anecdote qui dit tout sur la place et la valeur du tambour dans la société populaire martiniquaise, et foyalaise en particulier. Un jour, alors que je n’avais que quatorze ans, j’allais à une de mes séances de répétition de tambour, à Fort-de-France. Le chauffeur du bus qui m’emmenait m’a tout simplement lancé : « Wou ou ka rantré, men bagay ou a, pyes koté » (Toi tu rentres, mais tu laisses ton instrument hors de mon bus). A ce moment là, j’ai pris pleinement conscience qu’il y avait un problème avec cet instrument, avec le tambour, une forme de mépris évident au sein de la société. Et pas seulement pour l’instrument lui-même, mais aussi pour tout ce qu’il pouvait véhiculer : la couleur de peau, les cheveux crépus, la langue créole, etc. On disait : « Sé vyé neg ki ka jwé tanbou » (Ce sont les vieux nègres qui jouent au tambour) et c’était péjoratif. Quand j’ai commencé au SERMAC, il y avait encore cette rupture entre les musiciens, les pratiquants du tambour, et la société populaire. Le SERMAC était le premier centre culturel de Martinique où on l’enseignait. Le tambour était bien présent dans les danses, les soirées, les ballets folkloriques, mais j’étais le premier à former des jeunes, le premier à enseigner l’instrument. Il y avait une rupture certaine entre les pratiquants, les musiciens, et la société populaire.

J’ai débuté l’atelier au SERMAC en 1977 et pour ce qui est de la jeunesse foyalaise, elle était particulièrement décidé et se donnait entièrement, sans préjugés, sans retenus. Certains de mes élèves sont devenus des tanbouyés reconnus et de pleine valeur. Ils étaient tous emplis du tambour, il l’avait dans les veines. Ils étaient loin, très loin de la polémique populaire. Il y avait toute une génération qui, elle, avait pris la décision spontanée de prendre les choses en main, ce qui, à force, a changé, voire bouleversé l’image et la place du tambour dans l’imaginaire populaire.

Par la suite, en 1987, Césaire m’a demandé d’intervenir dans le quartier de Trénelle, en particulier, en tant qu’artiste-éducateur. J’accompagnais des jeunes en difficultés, ou en rupture. Là encore, le tambour a permis de faire des choses formidables.

Durant tout ce temps, ta carrière musicale n’était pas en berne, tu évoluais musicalement ?

Oui, ma vie de musicien se poursuivait, puisque le groupe « Difé(6) » allait naître au SERMAC. Les premiers musiciens sont majoritairement des collègues du SERMAC, sauf Kali(7) et quelques autres qui vont nous rejoindre. Au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place et tout ira même rapidement. En France, je ne composais pas, j’étais musicien accompagnateur et c’était tout. C’est en Martinique, de retour dans mon pays, que j’ai commencé à écrire mes propres compositions. J’ai écrit des textes, des textes à messages, parce que j’ai compris qu’il fallait dire les choses, qu’il fallait parler aux gens de la réalité du pays. A ce moment aussi, Césaire était un modèle pour nous, les artistes et musiciens, un exemple. J’ai voulu, à ma mesure, apporter ma pierre à son message humaniste en direction du peuple martiniquais et de la Caraïbe.

Peut-on dire que l’arrivée de « Difé » sur la scène musicale a bousculé les mentalités ?

« Difé » a contribué à changer les mentalités, oui, je crois qu’on peut le dire comme cela. C’était en 1977, nous avons osé mélanger des instruments modernes (piano, trompette, saxophone, guitare…) avec des instruments traditionnels (tambour, ti-bwa, cha-cha…). C’est sûr que sur ce point là déjà ça changeait la donne. C’était un choix volontaire de moderniser l’approche traditionnelle. Pour moi, c’était naturel : je suis musicien, je joue de la musique moderne, je joue du traditionnel, et quand je crée « Difé », je tiens à tout cela en même temps, avec une bonne pulsion du terroir. « Difé » venait porter des messages au peuple, ça c’était clair pour nous tous et les choses se faisaient par elles-mêmes, de manière naturelle. « Difé » allait changer les marques instrumentales, mais aussi les marques textuelles. Les textes ont sérieusement choqué, ils étaient totalement nouveaux. Le langage, le message étaient différents, nous parlions de l’Afrique, de revendication populaire, de droits des femmes, etc. La troisième chose qui faisait de « Difé » un cas unique, ça a été de mettre en avant les femmes, véritablement. J’ai grandi dans une famille où il y avait tout le temps des femmes autour de moi, elles étaient majoritaires. Et je me rendais compte que le regard que portait la société sur les femmes n’était pas toujours valorisé. J’ai tenu à ce que les femmes soient à l’avant-scène et qu’elles aient un discours de revendication. Je crois que c’est là que nous avons touché, là que nous avons réellement choqué.

Au fil du temps, il y a eu un travail certain de fait, des avancées indéniables en ce qui concerne l’image populaire du tambour. Peux-tu nous en dire un peu plus ?

De cette anecdote du bus à aujourd’hui, il y a eu un bond énorme, un pas vers l’avant, c’est évident. Au début des années 70, il y a eu Eugène Mona(8) qui faisait un travail formidable avec le tambour, il y avait aussi les musiciens de Sainte-Marie. Mais il y a eu surtout le SERMAC, où on a pu voir des spectacles venus de l’extérieur, un tas d’idées nouvelles qui naissaient autour de nous dans le domaine de la musique et des arts. Césaire faisait venir des groupes d’Afrique et tout ça participait du même engouement, du même élan artistique et musical. Des artistes et des musiciens venus aussi des Etats-Unis, de toute la Caraïbe. Tout ce brassage a énormément apporté aux musiciens et artistes martiniquais. Associé aux luttes populaires, comme la grève de Chalvet en 1974, par exemple, ce renouveau du mouvement musical et artistique a créé un réel essor des mentalités, en particulier autour de la tradition, du terroir, du patrimoine. En même temps qu’il y avait une prise de conscience populaire de la vraie valeur locale du terroir, le tambour, en tant qu’instrument festif ou encore à l’avant-scène de la lutte populaire, gagnait en popularité chaque jour un peu plus auprès du grand public.

Avec le temps, quel regard portes-tu sur l’avancée du tambour dans l’univers populaire ?

J’aimerais d’abord revenir encore un peu sur le passé de l’instrument. Le tambour martiniquais, sous la forme du damyé se retrouvait un peu partout, lors des fêtes patronales, de quartiers ou de communes. On retrouvait le tambour bèlè plutôt à Sainte-Marie, où il a pris naissance et évolué. Ce n’est que vers la fin des années 70 que l’on retrouve le tambour bèlè dans la capitale, après qu’Aimé Césaire ait invité Ti Emile(9) à animer un atelier pour développer la danse bèlè. A partir de ce moment, le tambour bèlè a commencé à évoluer dans les mentalités foyalaises d’abord, puis martiniquaises ensuite. On retrouvait aussi le tambour bèlè dans les ballets folkloriques, le ballet de Loulou Boislaville(10), en particulier pour les touristes.

Aujourd’hui, on remarque que le tambour est bien présent et s’affirme dans les soirées bèlè, dans les moments de damyé, dans les prestations de groupe, dans la rue, dans les mœurs, en général. Historiquement il y a eu un moment de transition, au moment où le tambour va passer d’un espace clos à un espace plus large. Ce qui correspond, toujours dans les années 70, a une espèce de cri identitaire. A partir de là, on a vu des artistes, des intellectuels, des musiciens aussi, valoriser la langue créole, on a vu des femmes porter des tresses, des hommes et des femmes porter des boubous, on a vu des têtes porter l’afro, on a assisté à un véritable appel vers l’Afrique et vers les traditions du pays. A la même période, Aimé Césaire impulsait un mouvement plus largement artistique avec le SERMAC, en invitant de nombreux groupes de l’extérieur. Tout cela a participé à l’émergence d’un nouveau rapport aux valeurs du patrimoine et au tambour en particulier dans les années 70 et 80. Au fil du temps, cet engouement, soutenu par un cri identitaire fort, s’est modifié, s’est atténué certainement aussi. La société de consommation a repris le pas dans les mentalités et s’est largement installé, imposé. La musique est devenu plus de distraction que de revendication, mais le tambour, lui, est resté sur le devant de la scène populaire, moins avec ce cri de revendication, mais toujours présent dans l’imaginaire, au cœur de la société même.

On a effectivement le sentiment que le tambour est aujourd’hui plus intégré dans la mentalité des Martiniquais, qu’il est plus présent en général sur la scène populaire.

Le tambour est devenu indéniablement plus populaire, plus social aussi. Il faut se rappeler qu’il était purement et simplement méprisé par les masses. Les tanbouyés aussi étaient très mal vus. Le tambour revient d’un long périple entre les mains d’hommes que l’on qualifiait de « vyé neg », péjorativement. C’est grâce à ce mouvement artistique et social, musical aussi, des années 70, avec des gens comme Marcé et Toumpack(11), Sissi Percussions, moi et le groupe Belgèdè, puis le groupe « Difé », D.D Saint-Prix avec Avan-Van, Eugène Mona, les frères Gernet(13), et beaucoup d’autres groupes que le tambour va renaître. Ce n’était pas du bèlè, ce n’était pas non plus du damyé, mais c’était un tambour qui criait et qui s’affirmait, qui tenait à garantir sa place sur la scène populaire. Ce mouvement a porté de vrais fruits et n’a jamais cessé de pousser l’instrument vers l’avant. Aujourd’hui, on peut presque parler d’un tambour libéré, qui ne s’attache plus aux formes classiques, celles du terroir, mais qui est plus libre en matière d’expression, avec une large variété de nouveaux rythmes, inspirés des rythmes de la tradition mais qui sont totalement nouveaux. Cette nouvelle expression musicale, avec le tambour au centre, nous a permis, nous les percussionnistes martiniquais, d’aller à la rencontre d’autres cultures, d’autres musiciens, de nous ouvrir à toute la diaspora, et, surtout, à l’Afrique.

Les mouvements sociaux, eux aussi, ont porté le tambour vers l’avant. Sur le plan, patrimonial, le tambour participe de la lutte populaire et sociale, porte haut le combat des hommes et des femmes ?

Je pense que tous les combats pour la justice trouvent un écho auprès du tambour. C’est d’ailleurs pour cela, qu’à chaque occasion, le tambour se retrouve aux côtés des militants du social, comme un flambeau, comme une lumière. Je crois surtout que le tambour n’a jamais quitté l’imaginaire des esclaves. Même quand il n’était présent physiquement, il les habitait, il habitait leur imaginaire, leur conscience. Je suis certain qu’ils n’ont pas eu de tambour entre les mains, mais ils ont su retrouver sa pratique, sa fabrication, son jeu.

Le tambour a aussi accompagné les luttes populaires modernes. Il est l’instrument qui crie justice en même temps que le peuple, en tout temps.

De manière fondamentale, le tambour est un des socles patrimoniaux de la Martinique, il est intériorisé, il vit en nous, il existe à travers nous. Le tambour est aussi présent dans la dimension festive, mais c’est avant tout un instrument de caractère, un instrument de lutte, un compagnon des luttes sociales. C’est aussi l’instrument qui nous permet de nous reconnaître, en nous-mêmes, qui permet le lien aussi avec l’Afrique-Mère.

Selon toi, comparativement, le tambour se porte plutôt bien aujourd’hui ?

Oui, plus ou moins bien. Je pense que tout est fait et qu’il suffit maintenant de coordonner, d’organiser ce qui a été fait. Toutes les expériences ont été concluantes. Maintenant, il faut que le tambour nous permette de sortir de la division séculaire et pour cela il nous faut organiser les acquis. Le tambour doit nous aider à nous retrouver, à nous remettre ensemble. Il appelle à l’humilité, à la fraternité, à une expression simple et noble de nous-mêmes. Il faut maintenant l’utiliser dans ce sens-là.

Dans le monde du tambour, il y a encore des clivages, certains ayant plus de pouvoirs ou de privilèges que d’autres, souvent sur fond idéologique. Il faut qu’il y ait une première intention, celle d’être ensemble, de se soutenir et de partager. La division au sein du monde du tambour fait le jeu des autres, ce sont encore des relents de posture esclavagiste.

Il y a un esprit du tambour à protéger, c’est cela l’important aujourd’hui. J’aime bien prendre l’exemple de Romain qui le 21 mai 1848 allait risquer sa vie. Il se donne entièrement quand il prend son tambour pour soutenir la grage du manioc de son habitation. Le reste appartient à l’histoire, mais cette attitude de « yonn a lot », « yonn épi lot », nous a été légué en héritage par les anciens, ceux comme Romain, par exemple. Les fondements de la nouvelle société martiniquaise, après l’abolition, sont basés sur le partage, sur l’échange, sur l’entraide. Dans ce paradigme, c’est notre âme en tant que martiniquais qui s’exprime. Et c’est la société de consommation qui veut prendre le pas sur cet esprit du tambour, sur l’esprit du « yonn a lot », du « yonn épi lot ». Au fond de nous-mêmes, cette culture du « yonn a lot », cette culture du partage, de la solidarité est inscrite, est écrite par les maîtres de notre tradition.

Lors de la grève de février 2009, là encore on a pu retrouver ces mêmes réflexes d’entraide et d’échange au sein de la société martiniquaise. Le Martiniquais a toujours eu des attitudes de générosité à l’égard de ses frères caribéens, il faut le reconnaître aussi. Il nous faut retrouver cet état d’esprit d’humilité, c’est surtout cela que je retiens. Le tambour peut nous aider, mais il reste encore des choses à faire dans ce sens-là.

Selon toi, la jeunesse d’aujourd’hui se sent-elle impliquée au même titre que les précédentes ?

Avec la musique, ce sont tous les arts qui ont servi à la société de consommation. Aujourd’hui, dans la musique, on assiste souvent à l’effet tube, avec, en plus, une grande ouverture vers l’extérieur, vers des musiques qui nous viennent d’ailleurs. Nous ingurgitons tout cela sans réfléchir, sans nous poser de questions sur nous-mêmes et nos jeunes en font autant. Les jeunes martiniquais reçoivent tellement de l’extérieur, dans une production qui se veut éphémère, dans tous les styles, qu’ils sont orientés facilement vers d’autres musiques que les musiques du tambour, que les musiques du terroir, que les musiques de la tradition. Mais il faut aussi savoir reconnaître qu’il y a une relève au sein même du monde du tambour. On retrouve beaucoup de jeunes dans les ateliers de danses, dans les cours de tambour, autour de l’instrument, en général.

Il y a eu un progrès indéniable au niveau de la diffusion du tambour au sens large du terme. Il y a de nombreuses personnes, des musiciens, des artistes, qui travaillent, qui œuvrent, et qui ne sont pas toujours écouté, ni entendu, mais ils sont bien présents et font avancer les choses, pas à pas, petit à petit, dans les écoles, les ateliers, les lieux où on enseigne la pratique du tambour et le patrimoine musical martiniquais. C’est dans ce sens que je menais au mois de juillet dernier un atelier master class pour les formateurs en percussions de l’île. Ce master class a été très suivi et les retombées indéniables, parce que tous les musiciens partagent aujourd’hui les mêmes ambitions, les mêmes dynamiques, les mêmes volontés de transmission. Je tâche de leur transmettre quelques clés pédagogiques pour apporter plus de compétences et des facultés complémentaires à l’attention des Martiniquais, la manière d’enseigner, d’envisager l’instrument même. Il est important aujourd’hui de remettre les choses en question, de proposer de nouvelles approches, de nouvelles attitudes à l’égard du tambour, de sa pratique et de son enseignement.

Justement, en matière de nouvelles approches, tu as pratiqué dès l’origine et pratique encore la musicothérapie. A ce sujet aussi tu proposes de nouvelles avancées, une nouvelle dynamique ?

J’ai eu la chance, depuis mes débuts, de pratiquer l’art du tambour dans le cadre thérapeutique, en milieu hospitalier, principalement. Aujourd’hui, c’est un phénomène nouveau, mais de plus en plus reconnu que le tambour sert à l’accompagnement thérapeutique et de nombreux musiciens participent de ce renouveau. En 2016, le professeur Charles-Nicolas (professeur de médecine, psychologie médicale et de psychiatrie) organisait un colloque international en Martinique, sur le thème : « L’esclavage : quel impact sur la psychologie des populations ? ». Il posait en clair le constat des blessures de l’esclavage présent dans notre société aujourd’hui encore. Je me suis particulièrement intéressé à ce colloque. Après le constat, il nous faut poursuivre la démarche, il nous faut trouver le moyen de nous apaiser, d’apaiser l’âme antillaise. Le tambour est un acteur clé de ce secteur thérapeutique. C’est moderne, c’est nouveau. C’est le tambour qui vient à notre secours pour des blessures qui datent de siècles et de siècles. Le tambour parle au passé, il panse nos plaies, règle nos blessures ancestrales, séculaires. A mon avis, mieux on se porte avec le tambour, mieux on se porte avec son histoire. Le tambour nous apaise, il apaise nos peurs, nos troubles de l’imaginaire liés au passé colonialiste, esclavagiste. Le tambour nous permet de défaire des nœuds de souffrance. Là encore, ce sont d’autres perspectives pour l’instrument et pour les musiciens.

A mon avis, plus il y a du tambour dans la société, mieux elle se porte. On pourrait l’enseigner dès les écoles maternelles. Ce serait une bonne chose. Il contribue à l’équilibre latéral dès le plus jeune âge. Les fréquences du tambour aussi sont des fréquences qui guérissent, qui apaisent. Le tambour pourrait être présent dans les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), pour soulager les angoisses, l’anxiété des personnes âgées. Mais tout ça participe évidemment d’un grand élan général, il faut que tout le monde soit d’accord sur la question. Ce qui est sûr, c’est que le tambour aide à la guérison, je l’ai maintes fois observé, vérifié, tout au long de ma pratique musico thérapeutique.

Dans certains pays, on utilise le tambour pour soigner les malentendants. On pourrait aussi l’utiliser dans ce sens-là en Martinique. Dans le domaine de la psychiatrie aussi, il est utilisé. L’instrument présente tellement de points et de valeurs positives dans le domaine thérapeutique que s’en priver, c’est se priver d’un mieux-être général, pour la société dans son ensemble. Si on accepte que la société martiniquaise présente des blesses historiques, pourquoi ne pas donner au tambour sa place et résoudre ou tenter de résoudre ces blesses par sa pratique ? Et il ne faut pas oublier non plus l’esprit même du tambour qui vise à nous rapprocher tous ensemble, nous remettre en phase avec nous-mêmes, avec notre histoire, notre passé.

Quand on reçoit le tambour, on se réconcilie avec une partie de soi, de ce que l’on est, en même temps qu’on soigne des plaies de souffrances passées. Avec le tambour, on devient un homme ou une femme renouvelé(e). C’est un instrument qui nous aide à recoller des morceaux dispersés pour mieux nous reconstruire.

Il y a un réel besoin de mieux-être, d’apaisement, au sein de la société martiniquaise et ma carrière de musicien m’a ouvert les portes de la thérapie par le tambour dans cette voie-là, dès le début. La musicothérapie a toujours été une priorité pour moi, avec le tambour comme instrument. Avec le temps et la pratique, j’ai pu mettre au point une approche de l’instrument qui permet à l’auditoire de rentrer dans une relaxation profonde et en même temps de se régénérer. J’aimerais poursuivre cette dynamique de la musicothérapie, aller plus loin et proposer mes acquis à un plus large public, aux Martiniquais, et même plus loin encore dans la Caraïbe, ou ailleurs dans le monde.

Je propose « Tambour de l’âme », via l’Internet, une séance de relaxation profonde et de ré-énergisation. C’est le fruit d’une expérience de quatre ans en milieu hospitalier que je mets maintenant à la disposition du grand public, pour le mieux-être des Martiniquais.

Propos recueillis par Rodolf ETIENNE

1 – Aimé Césaire (1913 – 2008) : Ecrivain et homme politique, poète, dramaturge, essayiste, et biographe.

2 – Emilien antile : Saxophoniste guadeloupéen, maitre de la biguine.

3 – Albert Lirvat (1916 – 2007) : Musicien de jazz guadeloupéen et un des pionniers de la musique tropicale, inventeur de la biguine-wabap.

4 – Henri Guédon (1944 – 2006) : Artiste-peintre et musicien de jazz de la Martinique.

5 – Joby Bernabé : Artiste et poète martiniquais.

6 – Sur le groupe Difé : http://brut34.overblog.com/2014/10/dife/

7 – Kali (1959 -) : pseudonyme de Jean-Marc Monnerville, auteur-compositeur-interprète français. Il a représenté la France au Concours Eurovision de la chanson en 1992.

8 – Eugène Mona (1943 – 1991) : De son vrai nom Georges Nilecam, chanteur et flûtiste martiniquais.

9 – Ti Émile : Ti Émile de son vrai nom CASERUS Emile, artisan infatigable du renouveau des chants et danses du monde rural martiniquais.

10 – Louis-lucien Boislaville (1919 – 2001) : dit Loulou, interprète français. Avec son équipe du groupe Folklorique Martiniquais, il fera plusieurs fois le tour du monde et, de la Caraïbe à l’Europe.

11 – Sur Marcé et Toumpack : https://www.youtube.com/watch?v=RbwtbYlfO4w/

12 – André Saint Prix (1953 -) : chanteur traditionnel, inventeur du style chouval bwa.

13 – Sur Nico Gernet : https://itunes.apple.com/fr/artist/nico-gernet/521490127/