— Par Janine Bailly —

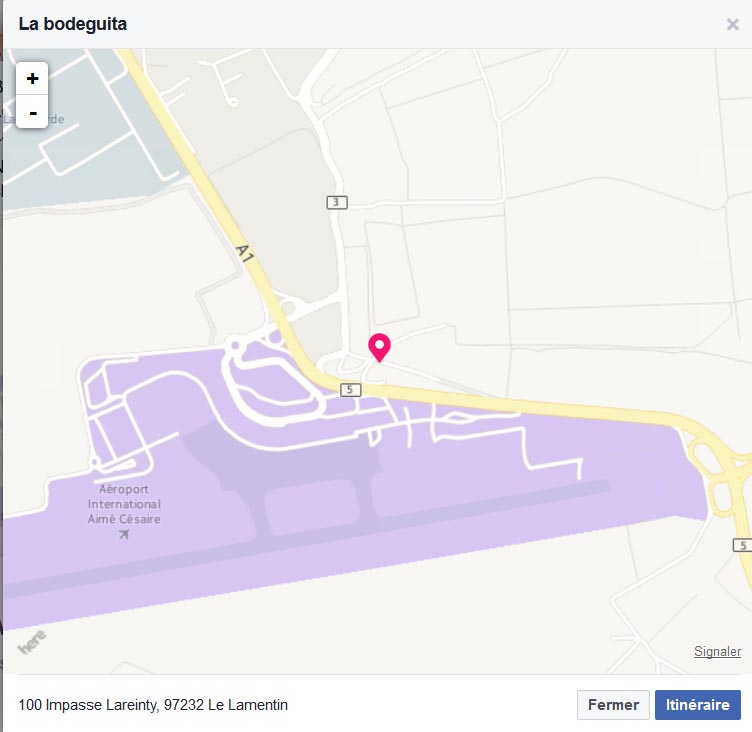

Il existe en Martinique des lieux un peu secrets, et que l’on découvre au hasard d’une rencontre, ou encore d’une navigation aventureuse sur Facebook. Il en est ainsi de la Bodeguita, une maison blanche aux rideaux orange qui signalent des balcons ouverts, un lieu pas toujours facile à dénicher quand on y vient premièrement la nuit tombée, un petit coin d’Espagne qui a jeté l’ancre au dos de la rocade et s’est niché au fond de l’impasse du Lareinty, pour le plus grand bonheur des amateurs de bonne chaire et de bons vins autant que de belles expositions. Un régal donc pour le corps et l’esprit !

Il existe en Martinique des lieux un peu secrets, et que l’on découvre au hasard d’une rencontre, ou encore d’une navigation aventureuse sur Facebook. Il en est ainsi de la Bodeguita, une maison blanche aux rideaux orange qui signalent des balcons ouverts, un lieu pas toujours facile à dénicher quand on y vient premièrement la nuit tombée, un petit coin d’Espagne qui a jeté l’ancre au dos de la rocade et s’est niché au fond de l’impasse du Lareinty, pour le plus grand bonheur des amateurs de bonne chaire et de bons vins autant que de belles expositions. Un régal donc pour le corps et l’esprit !

Chaque jeudi soir, la maison s’ouvre et se fait taverne où l’on vient déguster les produits du terroir espagnol ; les tapas s’y voient servis sur des plateaux d’ardoise par une demoiselle au sourire aussi plaisant que son accent. Mais ce soir-là, l’intérêt pour moi était sur les murs plus que sur la table, et, amoureuse de cette île depuis une lointaine jeunesse vécue à l’ombre des posters du Che, mon plaisir fut grand de découvrir l’exposition Poèmes photographiques, Regards croisés sur Cuba, proposée depuis le 13 octobre, et ce jusqu’à fin novembre, par Alizée Nebout. Professeur de Lettres au lycée Saint-James de Saint-Pierre, la jeune femme, belle et réservée, n’est fragile qu’en apparence car on sent chez elle la force des voyageuses qui un jour partent découvrir le monde : trek au Népal, voyage au Sri-Lanka, désir de voir le Bouthan, séjours à Cuba, Alizée est comme ces vents homonymes qui parcourent la terre à la rencontre des territoires et des hommes.

Après une exposition dans un hôpital sur son voyage au Népal, c’est sa vision de Cuba qu’elle nous propose aujourd’hui, sur les murs blancs de la maison où s’entend l’espagnol, et dont le nom évoque irrémédiablement en moi le souvenir de la Bodeguita del Medio, bar incontournable de La Havane, et qui reste mythique bien que devenu repaire de touristes en mal d’exotisme. Mais aussi, me dit Alizée, le lieu est bien choisi car « de ce balcon, on voit décoller les avions, ces avions que les Cubains ne peuvent pas prendre ! ». Et dans cette affirmation se devine déjà toute la générosité de la jeune femme : cette exposition, elle l’a mise sur pied afin de tenir la promesse faite à son guide, Eduardo, intellectuel diplômé devenu, comme tant d’autres, chauffeur de taxi, dans ce pays où il est encore plus aisé de gagner correctement sa vie en convoyant les touristes qu’en enseignant à la faculté. Par cette exposition, elle « se met à nu », les photographies étant accompagnées de textes inédits, prose poétique qu’elle nous délivre, afin que nous entrions plus aisément dans son œuvre et que nous adhérions à sa vision particulière de l’île. Encore faut-il prendre soin d’ouvrir l’enveloppe, astucieusement  proposée sous chaque photographie, et dont la « lettre » serait destinée à être collée à l’envers du cliché, en hommage à son grand-père qui, depuis la baie d’Along, expédiait ainsi des daguerréotypes porteurs de courrier sur leur dos. Ces textes s’avèrent riches en citations littéraires, qui s’imposent à Alizée à la façon dont Baudelaire établissait ses Correspondances. Par la grâce du mot et de l’image, deux mondes se croisent, deux histoires se croisent, deux cultures se croisent.

proposée sous chaque photographie, et dont la « lettre » serait destinée à être collée à l’envers du cliché, en hommage à son grand-père qui, depuis la baie d’Along, expédiait ainsi des daguerréotypes porteurs de courrier sur leur dos. Ces textes s’avèrent riches en citations littéraires, qui s’imposent à Alizée à la façon dont Baudelaire établissait ses Correspondances. Par la grâce du mot et de l’image, deux mondes se croisent, deux histoires se croisent, deux cultures se croisent.

Il faut déambuler au long des murs et laisser venir à soi les images, ainsi que le fait Alizée quand elle arpente les rues de La Havane ou de Trinidad, arrêtant son regard sur les choses et les êtres et fixant pour toujours la rencontre par le biais de son objectif. Et si je ne remarque pas de véritable portrait dans son travail, j’aime ces photos de groupes, saisies sur l’instant, où l’on peut voir ces femmes qui furent belles, assises dans le repli d’un mur, et dont la scène est joliment intitulée À l’ombre des mamies en fleurs ; ces écoliers lumineux, porteurs d’espoir pour tout un peuple, enfants aux grands yeux malicieux, uniformes et foulard de petits pionniers autour du cou ; ce cercle d’hommes penchés sur la table de jeu, insoucieux de l’appareil qui les capture ; celui-ci qui, solitaire, semble gardien de la rue ouverte devant lui ; ceux-là qui, pour quelques instants trop brefs au rebord d’un trottoir, sont par la magie d’Internet reliés au reste du monde ; et plus que tout, ce duo de la jeune fille à l’enfant, dont le quotidien s’entrevoit dans l’ouverture d’une porte verte, et pour qui l’on rêverait un avenir meilleur. Privilégier le groupe c’est peut-être montrer la solidarité qui unit les Cubains, versant positif d’un communisme paradoxal dont Alizée fait, à l’égal de l’écrivain Zoé Valdès, une critique assez âpre. D’ailleurs, inutile avec elle  d’évoquer le Che, omniprésent car « récupéré » sous forme d’icône dans le monde entier : en lui elle ne voit que l’homme sanguinaire qui, s’étant érigé en juge, faisait exécuter, peut-être sans autre forme de procès, les ennemis présumés du régime nouveau, dans la triste forteresse de La Cabana.

d’évoquer le Che, omniprésent car « récupéré » sous forme d’icône dans le monde entier : en lui elle ne voit que l’homme sanguinaire qui, s’étant érigé en juge, faisait exécuter, peut-être sans autre forme de procès, les ennemis présumés du régime nouveau, dans la triste forteresse de La Cabana.

Mais Cuba, outre les êtres, ce sont aussi des villes, aux constructions d’autrefois fatiguées, comme figées dans l’espace et le temps, dans un entre-deux étrange et mystérieux, objet de nos fantasmes si nous nous sentions nostalgiques d’un monde d’antan. Cuba, c’est d’abord La Havane, habitée — mais cela surtout dans notre mémoire d’Européen — par les fantômes du passé : ainsi en est-il d’Hemingway, qu’Alizée évoque par ce cliché surprenant de la barque et des tombeaux canins. La Havane, où s’accrochent aux hôtels les lambeaux de la splendeur passée, Capri et Nacional toisant la ville étirée à leurs pieds. La Havane, sur les photographies en couleurs ou en noir et blanc, déclinant son architecture urbaine sous ses deux formes : horizontale par ces rues pavées que tant de pas ont usées, et qui semblent partir, vides et nues, ou ponctuées d’une « belle américaine » tantôt rouge tantôt bleue, vers un improbable futur ; verticale par ces immeubles démesurés qui semblent, au-delà de leur vétusté, défier le ciel et le temps. Il arrive que les deux dimensions se conjuguent, enfermant alors les hommes dans un espace clos sur lui-même. De la nature, peu de choses à voir dans cette exposition, si ce n’est un palmier, dressé seul au cœur d’une place déserte, sentinelle obstinée, sur la toile d’un ciel lourd et tourmenté.

L’évocation écrite du poème L’invitation au voyage trouve bien sa justification puisque, l’espace d’un soir, Alizée nous a entraînés dans son sillage sur une île à « re-découvrir », par le truchement de son regard généreux et singulier, comme elle le fit récemment avec sa mère, après un premier voyage effectué dans sa tendre enfance, et dont elle avait gardé pour tout souvenir celui d’enfants pauvres et qui manquaient de tout quand elle même réclamait « une poupée Barbie ». C’est pourquoi peut-être elle veut « soigner les maux avec ses mots ».

Janine Bailly, Fort-de-France, le 21 octobre 2016