— Par Joseph Confavreux —

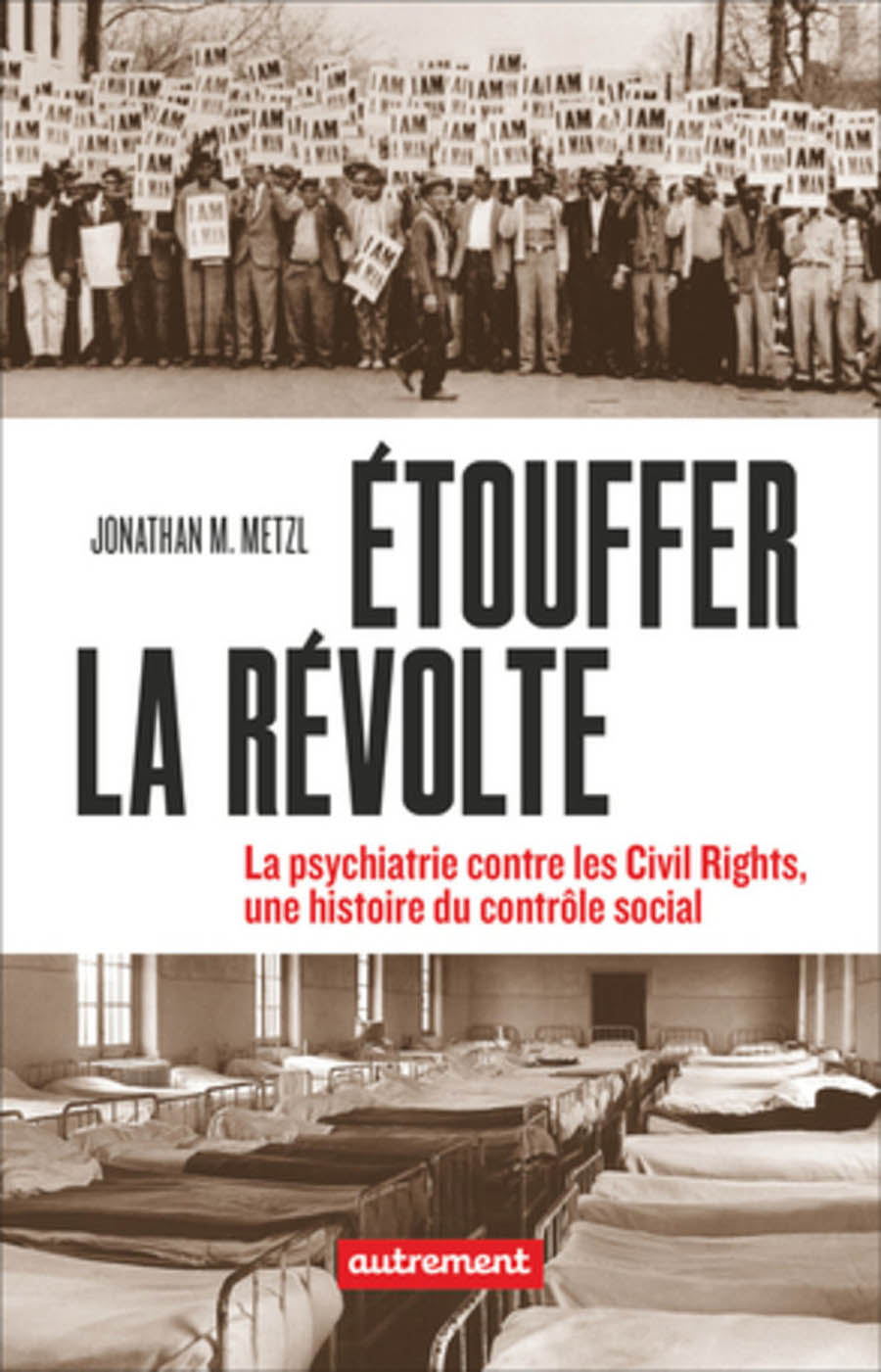

Étouffer la révolte est un livre aussi glaçant que puissant. Il documente la façon dont l’inquiétude autour des revendications des droits civiques a abouti à l’enfermement en asile psychiatrique de milliers d’Afro-Américains, diagnostiqués « schizophrènes », en vertu d’une redéfinition de la maladie mentale elle-même.

Étouffer la révolte est un livre aussi glaçant que puissant. Il documente la façon dont l’inquiétude autour des revendications des droits civiques a abouti à l’enfermement en asile psychiatrique de milliers d’Afro-Américains, diagnostiqués « schizophrènes », en vertu d’une redéfinition de la maladie mentale elle-même.

Jonathan Metzl, psychiatre et professeur au Center for Medicine, Health and Society de l’université Vanderbilt, y montre comment les manifestations et émeutes des années 1960 et 1970 aux États-Unis s’accompagnèrent d’une redéfinition de la schizophrénie destinée à cibler les hommes noirs en lutte, conduisant à l’enfermement de milliers d’entre eux.

Titré, en français, Étouffer la révolte – La psychiatrie contre les Civil Rights, une histoire du contrôle social, le livre s’intitule, en version originale, The Protest Psychosis. Ces termes ne sont pas de l’auteur mais proviennent d’un article de 1968 dans lequel deux psychiatres, Walter Bromberg et Frank Simon, décrivent la schizophrénie comme une « psychose de révolte » en vertu de laquelle les hommes noirs développent des « sentiments hostiles et agressifs » et des « délires anti-Blancs » après avoir entendu les discours de Malcolm X, notamment…

La schizophrénie fut ainsi de plus en plus perçue comme une maladie sociale, violente et raciale, alors qu’avant le mouvement des droits civiques, l’opinion médicale et populaire américaine dominante considérait que les patients souffrant de schizophrénie étaient majoritairement blancs et globalement inoffensifs pour la société. Les malades étaient d’ailleurs considérés comme peu ou pas dangereux et il « fallait donc leur faire suivre une petite cure psychothérapeutique, en les traitant comme des enfants turbulents, mais certainement pas avoir peur d’eux », écrit Jonathan Meltz.

À partir du début des années 1960, « quantité de sources médicales et populaires d’importance se mirent à décrire la schizophrénie comme une maladie se manifestant non par la soumission mais par la rage ». Des réclames vantant les effets du médicament antipsychotique Haldol, publiées dans les plus grandes revues psychiatriques, représentaient ainsi « des hommes noirs dans un décor urbain, le poing brandi – geste emblématique du mouvement Black Power – et dont les symptômes d’agressivité sociale exigeaient un traitement chimique ».

Cette tendance à pathologiser les rébellions raciales puise dans une histoire longue. Dans les années 1850, les psychiatres américains considéraient ainsi que les esclaves noirs qui tentaient de s’échapper pour se soustraire à l’emprise de leurs maîtres blancs souffraient d’une maladie mentale appelée « drapétomanie ».

Les revues médicales de l’époque rendent également compte d’une maladie connue sous le nom de Dysaesthesia aethiopica, une forme de folie se manifestant par la « scélératesse » et « l’irrespect de la propriété du maître », et que l’on prétendait « guérir » grâce à une cure intensive de coups de fouet…

Si l’on n’en est plus là, les « définitions psychiatriques de la folie continuent, de manière non intentionnelle et souvent invisible, à consolider les hiérarchies et les tensions raciales », juge l’auteur.

Ce phénomène d’osmose entre politique et psychiatrie reflète aussi une tendance des « institutions médicales et gouvernementales à qualifier de maladies mentales les menaces à l’autorité pendant les moments de bouleversements politiques ». Les psychiatres soviétiques diagnostiquaient ainsi à tour de bras les dissidents politiques comme schizophrènes ou atteints d’autres maladies mentales. Mais une telle pratique sembla longtemps réservée aux régimes dictatoriaux.

L’enquête, à la fois historique, politique et médicale de Jonathan Meltz, permet de montrer que la démocratie américaine a développé des pratiques similaires et appliqué de tels schèmes, qui ont laissé de nombreuses traces. Une vaste enquête publiée en 2005 et portant sur 135 000 dossiers psychiatriques étatsuniens montrait ainsi que les médecins établissaient le diagnostic de schizophrénie chez les patients noirs américains quatre fois plus souvent que chez les patients blancs, alors même que l’équipe de recherche n’avait révélé aucune preuve que les patients noirs fussent plus atteints que les patients blancs.

Le racisme quotidien qui peut se déployer au sein d’un cabinet médical ne suffit pas à expliquer ces données, « même si la formation médicale se libère par les cliniciens [des] préjugés raciaux », écrit l’auteur. La thèse de l’ouvrage va plus loin, en établissant que « les critères raciaux ont une influence sur la communication médicale, parce que les tensions raciales sont partie intégrante des interactions cliniques, bien avant qu’un médecin ou son patient ne pénètrent dans la salle d’examen ».

Le racisme institutionnel, qui s’inscrit dans les institutions sociales et non dans des préjugés ancrés dans les actes ou croyances des individus, n’est en effet pas un phénomène intemporel et « fluctue au gré des époques, se faisant plus puissant dans certains contextes spécifiques, lorsque les tensions raciales affleurent à la surface de la conscience américaine ».

C’est plus particulièrement pendant le mouvement des droits civiques, dans les années 1960 et 1970, que « de nouvelles définitions cliniques de la maladie mentale ont involontairement fait corps avec des angoisses culturelles croissantes vis-à-vis du changement social ».

Jonathan Meltz appuie sa démonstration sur les archives, à la fois écrites et orales, de l’hôpital d’Ionia, dans le Michigan, une petite ville d’environ 10 000 habitants « qui se glorifie de son Chili Dawg Challenge, une compétition annuelle de mangeurs de hot dogs et chili con carne ». Et qui accueillit, de 1885 à 1976, l’un des plus tristement célèbres asiles psychiatriques des États-Unis.

Cela lui permet d’incarner son récit à travers des personnages qui ont eu maille à partir, des années durant, avec cette institution. Le fonctionnement du livre, par dossiers de patients, donne ainsi une perspective diachronique permettant d’épouser les évolutions de la définition et du traitement de la maladie mentale, tout en donnant chair à ce que fait l’institution psychiatrique, mais aussi le racisme systémique, sur les corps et les esprits.

Le premier patient que l’on rencontre dans ce livre glaçant est Cecil Peterson, ouvrier afro-américain de la Cadillac Motors, sans aucun antécédent judiciaire, jamais traité ni diagnostiqué, dont la vie et l’identité allaient brutalement changer après avoir été pris lors d’une rixe avec des Blancs ayant insulté sa mère un jour de septembre 1966.

Incarcéré dans une prison du comté de Wayne, il reçut la visite d’un psychiatre au motif qu’il répétait que ses « droits civiques » étaient bafoués et hurlait contre le « Blanc qui avait insulté sa mère ». Ce médecin établit alors un diagnostic de « trouble sociopathe de la personnalité mêlé à des réactions asociales », préconisant l’isolement, la contention et des doses de chlorpromazine en continu.

Ses crises s’aggravant pendant six mois et après une nouvelle visite du psychiatre, celui-ci se prononce pour le transfert de Cecil Peterson à l’hôpital d’État d’Ionia pour les criminels pénalement irresponsables. Sur le formulaire de transfert est indiqué : « Fou dangereux. »

À l’instar de Peterson, la majorité des détenus d’Ionia à la fin des années 1960 sont des Afro-Américains venant de quartiers déshérités de Détroit, ayant un travail rémunéré avant leur internement et ayant été condamnés pour un crime ou délit, « allant du simple larcin au meurtre, en passant par différentes formes de troubles à l’ordre public ».

Or, la population de cette institution n’était pas du tout la même pendant les décennies précédentes. Des années 1920 aux années 1950, la schizophrénie est, en effet, décrite par la presse comme un mal touchant principalement « les femmes blanches et les intellectuels ». Les magazines grand public affirmaient ainsi à tort que « la schizophrénie était une maladie liée à la névrose et relevant de la psychanalyse, ce qui eut pour effet d’accoler durablement le terme aux femmes au foyer de la classe moyenne », écrit Jonathan Meltz. La représentation canonique de la schizophrénie demeurait le rôle tenu par Olivia de Havilland dans La Fosse aux serpents, film tourné par Anatole Litvak en 1948.

En conséquence, dans les années 1930 et jusqu’aux années 1960, les patients internés à Ionia sont surtout des femmes issues de la classe moyenne inférieure. Mais la démographie de l’hôpital change en profondeur au cours des années 1960, et le nombre de femmes qualifiées par l’État de « criminelles pénalement irresponsables » diminua constamment, au point que le service qui leur était destiné finit par fermer, au moment même où les protestations populaires dans les quartiers noirs de Détroit se propageaient.

Cette transformation « rhétorique par le biais de laquelle la schizophrénie, d’abord caractérisée par une docilité féminine blanche, se retrouve définie par une hostilité masculine noire, est due à la convergence de forces à la fois sociales et médicales », écrit Jonathan Meltz.

Pour ce qui est du versant médical, la deuxième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, abrégé en DSM, publiée en 1968, redéfinit la schizophrénie comme un trouble lié à l’agressivité masculine en mettant au premier plan une « hostilité masculinisée, violente et agressive » comme élément clé de la maladie, alors que le DSM-I ne mentionnait pas de genre spécifique pour un tel trouble.

Et, par rapport au DSM-I, ce qu’on nommait alors la « réaction schizophrénique » devint « la schizophrénie », une « évolution qui incita les médecins à comprendre la maladie non comme la conséquence de problèmes de développement se manifestant en début de vie, mais comme le résultat d’une maladie exogène », écrit Jonathan Meltz.

Cette deuxième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-II) espère que cette révision permette de définir la maladie mentale selon des critères culturels moins spécifiquement américains et davantage conformes à la Classification internationale des maladies de l’OMS.

Même si le DSM-II fut ensuite vivement critiqué, notamment pour son inclusion de l’homosexualité dans les troubles mentaux, il apportait des progrès pour l’époque. Il était toutefois « loin d’être le texte objectif et universel que ses auteurs avaient imaginé ». De « manière involontaire et inattendue, les critères de diagnostic du manuel – et en particulier ceux relatifs à la schizophrénie – reflètent les tensions sociales de l’Amérique des années 1960 », alors même qu’il visait à dissocier le diagnostic psychiatrique du contexte culturel.

Les médecins d’Ionia se servirent ainsi du DSM-II pour faire coïncider les symptômes de ces hommes qu’ils recevaient avec toute une panoplie d’angoisses raciales directement liées à l’époque, en sorte que des patients qui auraient dû « être traités en fonction de leur caractère et de leur intelligence se retrouvaient ainsi internés en vertu de leur couleur de peau ».

À partir des années 1960, non seulement la schizophrénie frappe de façon disproportionnée les hommes noirs américains partout aux États-Unis, mais, dans ce sillage, la « schizophrénie est devenue violente en même temps qu’elle devenait noire ». Et, inversement, des malades antérieurement diagnostiqués comme schizophrènes voient leur diagnostic changer parce qu’ils ne sont pas violents.

C’est le cas d’Alice Wilson, enfermée à plusieurs reprises à Ionia. Cette femme blanche qui, pendant une trentaine d’années, fut diagnostiquée à plusieurs reprises comme schizophrène se vit, en 1972, soudainement requalifiée par l’institution qu’elle fréquentait depuis sa jeunesse comme dépressive et mélancolique. Entre-temps, la perception de la schizophrénie avait changé de sens et ne semblait pas correspondre à une femme blanche atone.

Au-delà de la tragédie individuelle, pour Jonathan Metzl, « il s’agit d’un moment crucial que celui où un médecin décide qu’Alice Wilson ne souffre plus de schizophrénie, en raison non seulement des symptômes cliniques qu’il observe durant son évaluation, mais aussi, et principalement, des symptômes culturels qu’il perçoit de manière subliminale et sans les reconnaître ».

Dans le même temps où le diagnostic de schizophrénie se radicalise et cible des populations en particulier, le terme se déploie dans le langage courant, pour devenir une « métaphore raciale » aux usages multiples. L’historienne Elaine Showalter avait, de façon similaire, montré que le terme d’hystérie s’était généralisé lorsque se développaient des mouvements féministes. Et, juge l’auteur, « lorsque les historiens du futur observeront la société américaine d’aujourd’hui, ils attribueront sans doute l’emploi excessif des termes dépression et obsession à une fixation sur la productivité et l’amélioration de soi, ainsi qu’à une définition neurochimique de la personne ».

À la suite des émeutes de Watts en 1965 et de Détroit en 1967, les « magazines et quotidiens s’empressent de définir la schizophrénie comme une maladie dissociant les “bons” Noirs de leurs “mauvais” instincts. Une part d’entre eux veut avancer vers l’avenir, l’autre gronder dans la rue. Une part veut construire, l’autre détruire ». Une rhétorique qui permet aussi d’opérer une distinction entre les Martin Luther King ou Jackie Robinson prêchant la non-violence des LeRoi Jones, Stokely Carmichael ou Rap Brown prônant l’action directe.

Il serait toutefois simplificateur de juger qu’il ne s’agissait ainsi que de pathologiser l’action politique des Noirs, même si le FBI avait posé des diagnostics fallacieux sur plusieurs leaders du Black Power ou de la Nation of Islam. En effet, beaucoup de journaux afro-américains voyaient également la schizophrénie comme une maladie noire, mais d’une façon inverse, puisque, pour eux, « c’était le racisme qui rendait les gens fous et non l’action politique à son encontre ».

L’usage de la notion de schizophrénie pouvait d’ailleurs s’inscrire dans une tradition intellectuelle plus ancienne, comme celle de double conscience afro-américaine développée par W.E.B. Dubois, qui décrivait, au début du XXe siècle, une incontournable dualité lorsqu’on est « Américain et Nègre ; deux idéaux opposés contenus dans un seul corps noir, dont seules la force et la persévérance l’empêchent de s’en trouver écartelé ».

De ce fait, même si « les revues psychiatriques des années 1960 abordaient le militantisme noir sous l’angle pathologique, tandis que les publicités pour antipsychotiques présentaient ces médicaments comme des moyens de calmer une “rage africaine” », l’analyse historique montre que ces « associations n’ont été inventées ni par les psychiatres ni par les entreprises pharmaceutiques ». L’idée d’une « âme africaine divisée, schizophrène, sous l’effet d’une résistance aux valeurs de la société blanche, circulait sous des formes complexes et nuancées dans la pensée noire bien avant l’apparition du DSM ».

Restituer cette complexité, ces appropriations et ces réappropriations d’un terme qui circule entre les sphères médicales, sociales et raciales permet à Jonathan Meltz de proposer en marge des « projecteurs nationaux braqués sur les boycotts de bus, les sit-in et autres marches citoyennes, un autre récit caché du mouvement des droits civiques » qui s’est déroulé en réponse aux événements qui secouaient le pays. Sa devise, écrit-il, « n’était ni la libération ni l’égalité – c’était l’enfermement ». La schizophrénie devint, en effet, « d’abord littéralement, puis symboliquement, une maladie noire. Et là où l’on avait érigé des hôpitaux, on commença à bâtir des prisons ».

L’histoire ne s’arrête pas, en effet, avec la fermeture de l’hôpital psychiatrique d’Ionia, rebaptisé Riverside. Au début des années 2000, Ionia a rejoint Huntsville, au Texas, en tête des villes américaines comptant le plus de prisonniers. Cette ville quasiment uniformément blanche lorsqu’on s’y promène, remarque l’auteur, est, d’après le recensement, « à près de 29 % non blanche » et les hommes y représentent presque 62 % de la population.

Ionia est un des exemples d’une stratégie de « sauvetage économique par l’incarcération » qui vit des villes rurales, à travers tous les États-Unis, relancer leur économie en déclin par la construction de nouvelles prisons ou, dans le cas de Riverside, la transformation de structures existantes, afin de répondre aux besoins carcéraux toujours plus importants du pays.

Le plus tragique est que la répartition ethnique de la prison de Riverside reproduit largement celle de l’hôpital d’Ionia. « Comme la plupart des prisons du Michigan, elle comptait environ 65 % d’Afro-Américains, alors que ceux-ci ne constituent que 14 % de la population de l’État. » Et l’auteur de constater une autre forme de continuité : les gardiens de la prison « considéraient les détenus souffrant de schizophrénie comme les plus dangereux et les plus imprévisibles de la prison ».

Pour Jonathan Meltz, Riverside illustre ainsi la poursuite tragique d’une histoire marquée par un continuum entre l’hôpital psychiatrique et la prison. Deux institutions d’enfermement qui ciblent, hier comme aujourd’hui, avant tout les jeunes Afro-Américains.

Source : Mediapart