A propos de l’exposition « Mes Martiniques »de Hervé Beuze (juin 2009)

— par Patrick Singaïny —

— par Patrick Singaïny —

Que l’on ne vienne pas me dire que ce qui va suivre a déjà été

dit en d’autres temps ou en d’autres lieux.

Je me fous de ces époques et de ces lieux.

Ce qui compte est que ce qui est exprimé ici et maintenant

ne vaut que pour notre ici et notre maintenant.

Leitmotiv personnel.

Le verbe du démiurge Césaire transmute notre paysage mental post-esclavage, broyé par l’assimilation. Il fait de nous des êtres en combat pour le gain d’une humanité en partage contre la fatalité d’être prisonnier du travestissement de la liberté, de l’amour, de l’amitié, de l’entraide, et de la négation de l’Autre.

Si j’osais, j’affirmerais sans ambages que, tout génie qu’il était, la tâche de Césaire ne tenait pas de l’impossible. Car il possédait fermement cette « arme miraculeuse » –la Poésie-action- dans un pays où le verbe possède de précieuses vertus rédemptrices et peut se révéler vecteur d’actions transformatrices.

Si j’osais, je dirais que dans un monde où le dit crée littéralement le réel, ceux dans nos rangs à l’écoute du verbe césairien en deviennent transformés à jamais. Le verbe, telle la pierre philosophale, transmute la certitude de la fatalité en une croyance autre et positive, d’un si fort pouvoir qu’il vous arrache de votre condition de cet être-là, né à genou, convaincu d’un sentiment d’incomplétude et de mise en bestialité, dont malheureusement beaucoup trop d’entre nous en font leur prétexte pour assouvir –telle une soumission masochiste à des principes de vie que l’on sait pourtant viles- les plus bas instincts universels, sans se rendre compte un seul instant qu’ils sont les seuls maîtres d’œuvre de leur inhumanisation.

VERBE ET VISUALITE

Si j’osais, une dernière fois, je dirais qu’en revanche cela tient de l’impossible de se faire Césaire dans le monde de la visualité.

L’individu martiniquais s’est fait homme depuis les écrits d’Etienne Lero et de René Ménil dans le fameux Légitime Défense (1932). Le Nègre a conjuré l’insulte fait à l’Homme Noir de ne pas être Blanc depuis L’Etudiant Noir (1934). Le Martiniquais est en recherche de lui-même et de façon debout depuis Tropiques (1941). Mais qu’avons-nous vu de semblable du côté des artistes-plasticiens ?

Rien.

Rien de transcendant.

Jusqu’ici, nous n’avons fait que contrefaire : imiter la peinture de l’autre ; s’inspirer d’une Afrique mythique (même qu’on y est parti se chercher pour s’y retrouver finalement muet devant un soi toujours inconnaissable) ; en appeler à l’ère anté-coloniale pour mieux nier la fondamentalité de l’esclavage dans l’identité martiniquaise ; singer tout aussi béatement des courants artistiques de l’art contemporain occidental qui, en réalité, de malentendus en malentendus, ne vous interpellent que sur un plan formel (l’arte povera, l’installationnisme et j’en passe).

Rien.

Il n’y a qu’imitation, « la lèpre hideuse des contrefaçons ». Celle qui nous enferme dans des pseudos créations visuelles qui ne sont que des traductions d’une idée en une chose plastique bi ou tridimensionnelle, dans la plus pure tradition de l’ut pictura poesis. C’est-à-dire dans l’allégeance à la culture du colonisateur.

Et le petit-bourgeois de réclamer sur le ton de la jérémiade des galeries, des critiques d’art, un marché, des collectionneurs… (pourquoi pas un métro à Fort-de-France), cela sans avoir le moins du monde fait advenir un art pensé par nous et pour nous, si singulier qu’il en deviendrait universel.

Bien sûr, je ne prétends pas qu’il faille jeter aux orties les apprentissages de l’université ou des écoles d’art. Bien sûr, je ne prétends pas que nous devrions nous interdire des incursions gratuites dans l’art contemporain occidental car, après tout, nous sommes en partie des occidentaux et nous pouvons nous laisser aller de temps en temps à nous leurrer pour, dans un état à vrai dire de déréliction, nous donner l’illusion d’être sorti de ce carcan qu’est notre colonialité. Je prétends simplement que les outils qu’ils forgent en nous ne servent qu’à dire nos productions non à les comprendre, encore moins à les réaliser.

Ainsi, tout artiste-plasticien honnête, dans notre ici, commence par être d’abord un résistant. Un résistant contre tout courant artistique importé. Même s’il demeure chez lui les restes de réflexes hérités de l’apprentissage ou des injonctions qui lui ont toujours paru normales à observer : le rejet pavlovien du savoir-faire, le maintien de la dichotomie entre art et artisanat, la déification toute occidentale de l’art comme dernier lieu de la liberté sans limite et totalement autonome –l’art pour l’art-, la croyance selon laquelle l’art n’est qu’utopie (même refondatrice)…

Un artiste-plasticien honnête, ici, n’en finit pas de désapprendre et cherche à se sevrer. Il sait que le chemin sera long jusqu’à l’établissement d’un art contemporain authentique, c’est-à-dire efficient face à la centralité de l’art contemporain occidental.

Entre temps, on voudrait espérer que ceux qui se savent avoir un destin artistique se mettent à user de ce jouet qu’est l’art conceptuellement occidental comme d’un outil de désaliénation.

On voudrait croire que tous nos artistes-plasticiens soient conscients des enjeux sociétaux d’une conception d’un art désassimilateur, et qu’ils soient hantés secrètement par la nécessité de faire émerger un produit artistique qui permettrait la transmutation du vu en une action transformatrice de l’en soi de l’individu, à l’instar du verbe.

Cependant, cette métamorphose par la visualité est malheureusement impossible.

Même des ex-voto propitiatoires ne permettent pas cette transfiguration cathartique.

Autrement dit, à mon sens, toutes nos productions plastiques passées et actuelles ne témoignent que d’une impuissance… et ne sont toujours pas des œuvres (debout) ! Tout au plus des commencements prometteurs. Dans notre acception, l’œuvre consiste en la mise au point d’un dispositif désaliénant dont la visualité n’est qu’un support, à la plasticité bien sûr attrayante certes, mais venant en second.

Dès lors, il nous faut mettre carte sur table en déclarant que ce qui nous importe dans notre ici s’agissant des arts plastiques (j’isole incidemment le cinéma) n’est pas tant sa visualité que la conception d’un art d’affirmation de soi qui ne s’exprimerait dans un premier temps que dans le parasitage de l’art contemporain occidental.

Ainsi, je pense que l’art que nous avons à développer ne devrait pas tirer sa légitimité de la visualité mais plutôt de sa capacité à annihiler la sur-occidentalité de l’art contemporain.

Pour nous qui ne pouvons accéder à l’indépendance parce qu’en partie français dans notre constitutivité, le fait de pouvoir gagner toute notre légitimité sur le terrain du dernier bastion de l’impérialisme culturel occidental est un espace plus important que celui des zones d’influences géopolitiques, et tout aussi déterminant que les réseaux financiers qui se jouent des frontières. Voilà tout l’enjeu de l’émergence d’un art authentique issu de notre ici.

Car, il est impératif, pour nous qui avons l’impérieux désir de nous ériger en groupes humains autonomes, de produire un art contemporain pouvant chahuter le marché éponyme –dans un premier temps sur un plan qui ne peut qu’être symbolique- en le bousculant à sa base pour se hisser au-dessus de lui en un mouvement parallèle.

Il suffirait d’un tout petit premier pas.

Voyez : nous sommes bien loin de la mendicité habituelle pour obtenir une place subalterne et à part dans un système culturel et artistique qui nous a toujours invisibilisé et souvent parqué dans des manifestations ghettoïsant, « Des Magiciens de la Terre » (1989) à « Kréyol Factory » (2009).

VERS UN ART CONTEMPORAIN AUTHENTIQUE

ISSU DE NOTRE ICI

Césaire et les autres rayonnent dans le monde entier à partir de l’ombre d’une poussière sur un planisphère –notre Martinique. Cela fait d’elle un lieu d’importance.

L’écho mondial du travail de Césaire est dû en grande partie au Surréalisme qui a rendu possible le rayonnement international de son message dans un monde où la culture française avait encore quelque importance et influence avec des figures de poids comme Picasso, Breton et Lam.

Aujourd’hui, la configuration n’est plus la même. L’art contemporain français se meurt de son exception. Et l’art contemporain occidental à l’heure de la mondialisation des échanges n’est ni plus ni moins qu’un Financial Art -un placement- vidé de son aura et de tout sens, rendant possibles ce fatras de conjectures et d’interprétations qui font encore les belles heures des seuls prosateurs de l’Hexagone, qui par leur verbiage se chargent de faire croire que l’art reste toujours le propos central.

A mon sens, nous avons une carte « art contemporain » à jouer. Non pas pour quémander une reconnaissance mais pour agir. L’art que nous avons à produire est un art désaliénant, un art du dépassement. Un art qui place l’action en son cœur.

Cependant, nous n’arriverons pas à nous en emparer si nous continuons à ignorer l’essentiel des enjeux réels d’un art contemporain érigé à partir d’ici : l’affirmation d’une identité singulière par sa créolité en opérant un dépassement des questionnements liés à nos différents statuts administratifs possibles et à notre économie sous perfusion.

Notre urgence, c’est nous. Non l’incapacité de cet Hexagone qui seul nous gouverne et qui n’arrive plus à assumer le système économique inique et aujourd’hui obsolète auquel il nous a enchaînés pour mieux nous maintenir dans le colonialisme.

En un mot, il nous faut avancer –nous artistes-plasticiens- en nous débarrassant des habituelles obédiences et en étant ouvert à tous les possibles pour être prêt à toute opportunité.

Mais d’abord, il nous faut être résolument ouvert à nous-mêmes pour nous permettre de développer nos propres aspirations, nos propres valeurs (artistiques).

Ainsi, tout artiste-plasticien conscient, c’est-à-dire aux commandes de son entreprise de transmutation -lequel procède forcément d’un art puissamment conceptualisé-, devrait pouvoir parler en son nom propre. S’il ne parvient pas à communiquer sa démarche, il lui appartiendra de conclure qu’il n’est pas encore prêt à agir ou pas encore l’artiste qu’il pressent être.

Voici le texte d’Hervé Beuze :

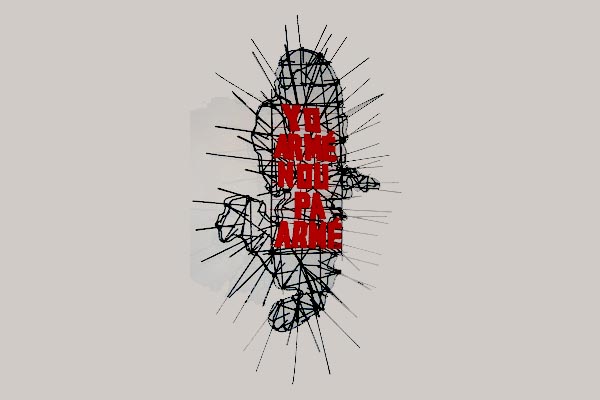

« La carte de la Martinique est depuis longtemps un élément récurrent dans ma pratique plastique. Qu’elle soit peinte ou faite d’assemblage de matériau symbolique la carte constitue à chaque fois une tentative de dire le nous collectif.

Peut on parler d’un nous alors que les récents événements lors de la grève générale du 5 février 2009 nous montrent à quel point les tensions historiques entre chaque composante de la société antillaise sont encore vives.

» Mes Martiniques » est une exposition qui se compose de bas reliefs-cartes de tailles et de composition variée et d’installations monumentales anciennes et actuelles faite de matériau pauvre et léger qui présentent un nouveau regard sur un petit territoire chargé d’une mémoire et d’une histoire riche et active.

« Je ne suis pas à la recherche d’une culture mythique. La culture est selon moi un processus en construction permanente comme le magma bouillonnant du Monde. Le figé et l’identique enferme. La création et l’expression contemporaine permet la survie et l’échange«

Hervé BEUZE, artiste plasticien. »

Je ne me livrerai pas à une analyse : le texte d’Hervé est assez éloquent et suffit à lui-même.

Cependant, en rapport avec le mien que je reprends ici, j’observe, à partir de la connaissance que j’aie de la pratique d’Hervé Beuze, que, malgré le diktat de l’esthétique kantienne qui exige que l’on respecte une dichotomie entre art et artisanat, Beuze a toujours mené de front son travail de designer et d’artiste, ces activités se nourrissant l’une l’autre en permanence.

En cela, intuitivement, il affirme sa résistance face à ce qui lui apparaît inenvisageable quand on est plasticien dans l’âme : l’abandon de la technicité du faire. Et s’agissant plus précisément du savoir-faire, Beuze reste très proche du recours à l’artifice duquel il n’a jamais souhaité s’en éloigné : ici l’artistique procède aussi du savoir-faire qui ne peut être approximation et dont le caractère fantaisiste heurterait TOUS les publics… de notre ici. Penser une œuvre à destination de « Tous » est une marque distinctive de cet art vernaculaire qui n’est pas encore né mais dont on sait déjà qu’il s’adresse à tout un peuple qui n’a que faire de « l’art contemporain », cet exotisme qui ne parle que de sa sauvegarde. Ainsi Beuze ne tombe pas dans ce que je considère être 2 de ses écueils principaux : l’illusion et l’isolement.

L’illusion est ce qui est à l’œuvre quand on veut adopter une conception de l’art comme lieu de l’utopie ; dans notre ici nous ne pouvons avoir le luxe de rêver un autre monde parce que nous ne sommes pas en mesure de quitter cette jonction permanente qu’est notre passé-présent, même momentanément.

L’isolement est ce qui est à l’œuvre quand on est tenté de recourir à une installation qui va isoler le visiteur de son espace de vie au lieu de le rendre encore plus présent dans son monde fait d’illusions, à l’image de son économie de transfert et d’une structuration inadéquate de notre système culturel issu de là-bas.

On remarquera dans l’exposition « Mes Martiniques » la volonté de l’artiste-plasticien Beuze de revenir sur ses précédentes installations pour les transposer en objet. C’est pour moi le signe d’un début de questionnement sur la pertinence de l’installation dans notre paysage mental artistique. On remarquera également une tentative de construction d’un système de transmutation en isolant un espace plongé dans l’obscurité où interviennent 3 types d’œuvres dans lequel le son prend une place primordiale.

Ici, depuis 3 siècles, l’heure est à l’affirmation d’un soi qu’on peine à faire surgir et dont on sait, depuis l’avènement du verbe césairien, qu’il fera toujours l’objet d’un combat sans repos auquel l’artiste-plasticien doit prendre sa part d’action. Ainsi, l’utilisation ingénieuse de la carte de la Martinique par Beuze comme motif récurrent suffit à dire l’intelligence d’un positionnement qui capte d’emblée l’attention du destinataire, c’est-à-dire tout Martiniquais. Il n’est pas question de se répandre de faon personnelle.

Pas d’état d’âme.

Ici ce n’est pas un Martiniquais –fut-il artiste- qui parle à tous les Martiniquais. Il tente simplement de faire de ses productions l’expression d’une espérance rédemptrice.

L’artiste-plasticien, à l’exemple de l’archétype que je viens d’esquisser, est un passeur-accompagnateur plutôt qu’un shaman. Ce que revendique avec justesse Hervé Beuze dans sa pratique artistique.

Fort-de-France, 28 mai 2009.