— Par Roland Sabra —

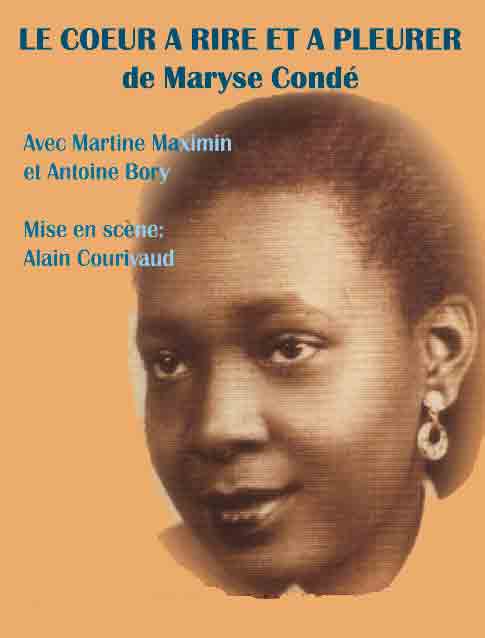

Il est des histoires dont l’intérêt ou la nouveauté résident dans la façon dont elles sont racontées plutôt que dans ce qu’elles racontent. C’est le cas du récit d’enfance « Le cœur à rire et à pleurer » de Maryse Condé que tente d’adapter à la scène Alain Courvaud avec Martine Maximin accompagnée du clarinettiste Antoine Bory.

Il est des histoires dont l’intérêt ou la nouveauté résident dans la façon dont elles sont racontées plutôt que dans ce qu’elles racontent. C’est le cas du récit d’enfance « Le cœur à rire et à pleurer » de Maryse Condé que tente d’adapter à la scène Alain Courvaud avec Martine Maximin accompagnée du clarinettiste Antoine Bory.

Le décor sur fond noir d’une grande sobriété se limite à quatre boîtes rectangulaires sur lesquelles la comédienne prendra appui de temps à autre pour dire son texte, les porte-instruments indispensables du musicien et un patron de couturier revêtu d’une robe chamarrée et n’ayant d’autre utilité que de figurer la présence de la mère de l’écrivaine. A décor minimaliste mise-en scène réduite au strict nécessaire, c’est à dire à un jeu de lumières et un dialogue d’un intérêt inégal entre la comédienne et le clarinettiste, pourtant complices depuis le début des années quatre-vingt.

L’intrigue est connue par avance : comment une petite fille à l’arrivée non désirée dans une famille déjà nombreuse de la petite bourgeoisie noire urbaine de Pointe-à-Pitre va devenir Maryse Condé. A la description des pratiques sociales de classes se mêlent les rapports ambivalents que mère et fille entretiennent mais aussi les conflits raciaux liés à la domination coloniale dans le cadre de la départementalisation. Le spectateur antillais ne peut que se re-connaître dans la peinture de situations familières et qui creusent le sillon pas si profond de la nostalgie. Parce que même si cette époque pas si lointaine a été celle du complexe de l’esclavage et de la culpabilité, des relations compliquées, souvent douloureuses entre blancs, noirs, métis, il s’agit d’un temps qui a été nôtre et à ce titre il suscite un ‘intérêt bien compréhensible. Et puis comme le déclare la comédienne : « on ne sort jamais de l’enfance. Chacun est forgé par cette période et, qu’on la fuit, qu’on l’assume ou qu’on la combatte, on ne peut pas l’éviter. »

Martine Maximin, vêtue à la garçonne, pantalon noir et vaste chemise rouge arrive à ce miracle de nous faire croire qu’elle est réellement Maryse Condé sur scène. Elle excelle dans le rôle d’enfant indocile de six ou huit ans. Dommage qu’elle n’utilise que ce registre jusque et y compris à l’adolescence de son personnage. Ce qui semble plausible en début de pièce l’est beaucoup moins quand il s’agit d’évoquer les tourments identitaires d’une jeune fille de seize ou dix-sept ans. A ce moment les mimiques de petite fille gâtée et capricieuse semblent un peu déplacées et sans commune mesure avec les enjeux du moment.

Les passages retenus soulignent avec justesse la force du lien qui unit la mère et la fille et dont on peut penser , comme l’illustre la scène de l’anniversaire de la maman, ou celle de l’étreinte finale, qu’il a été l’élément central, l’axe autour duquel s’est enroulé pour notre plus grand plaisir de lecteur, l’œuvre de Maryse Condé.

Roland Sabra, Fort-de-France le 12/07/07