Propos du livre

Propos du livre

En même temps qu’il nous introduit à un Fanon proche, familier, ce récit à la première personne nous fait revivre les enthousiasmes et les désillusions d’une femme engagée au service des indépendances.

Marie-Jeanne Manuellan est de cette génération qui a vu dans les luttes de la décolonisation l’héritage de la résistance contre le nazisme et l’espoir d’un monde nouveau. En 1957, elle part en Tunisie avec Gilbert, son mari, pour apporter son concours à la construction de la jeune nation indépendante. Il est ingénieur. Elle est assistante sociale. Elle est nommée au Centre neuro-psychiatrique de jour de l’hôpital de Tunis que dirige un certain docteur Frantz Fanon. Elle ne sait rien de lui. Et les premiers contacts sont rudes. Mais Fanon comprend vite ce que cette femme peut lui apporter. “Je vais avoir besoin de vous” lui dit-il un jour. “Pour écrire un livre”. Et c’est ainsi que Fanon va successivement lui dicter L’An V de la révolution algérienne et Les Damnés de la terre. Une grande amitié naîtra alors entre les Fanon et les Manuellan.

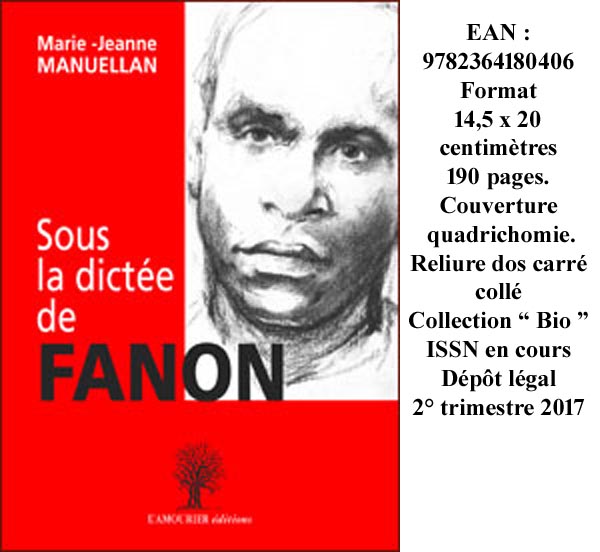

Le dessin de la page de couverture est une œuvre d’Ernest Pignon-Ernest.

Extrait

Fanon faisait le chemin en marchant. Aussi bien auprès des patients qu’auprès du personnel. En l’écoutant, c’était comme si on devenait plus intelligent. Des situations s’éclairaient soudain, des tableaux cliniques qui étaient restés jusque-là dans une obscure incompréhension.

Fanon respectait infiniment les patients. Le personnel, lui y compris, devait être entièrement à leur service.

Bien sûr, pour certains, Fanon était un type imbuvable. Parce qu’il ne tolérait pas, quand c’était primordial, la moindre défaillance, la moindre négligence quand celle-ci était évitable. Il n’était pas un “persécuteur” tatillon. Il était exigeant, à commencer envers lui-même. Un jour, Fanon a renvoyé deux infirmiers, sans préavis, parce qu’ils n’avaient pas bien fait leur travail. Si on acceptait une tâche, il fallait qu’on la remplisse. D’autant que la Tunisie indépendante se devait d’être “à la hauteur”. Chacun se devait, à la place où il était, de servir le peuple tunisien libéré, le pays sorti du Protectorat. Il ne fallait pas s’économiser. Il fallait être tout entier dans la tâche à accomplir, non seulement pour le malade, mais pour le pays. La psychiatrie était politique, toute pratique après l’Indépendance était politique.

Je me souviens de promenades en voiture, certains dimanches, du côté du Bardo, à Tunis. On voyait des ouvriers en train de faire ou de boucher des trous sur un morceau de route. Et Fanon et Gilbert se mettaient en colère. “Mais qu’est-ce qu’ils font ? Ils bouchent les trous qu’ils ont faits la semaine dernière et ils font de nouveaux trous ! Qu’est-ce que c’est que ce micmac ? Ce temps perdu !” Tout aurait dû être parfaitement rationnel, ce n’était pas possible autrement. Fanon et Gilbert mettaient en cause les responsables de ces groupes d’ouvriers, avec un culot monstre !

Oui, il aurait fallu que tout soit parfait, miraculeusement !

Le renvoi des infirmiers avait servi d’exemple aux autres. Ce n’était pas un renvoi arbitraire. Sans doute la forme était rude. Mais si un patient avait perdu la vie à cause d’une négligence de l’infirmier, cela aussi aurait été beaucoup plus rude. Ceux qui avaient une conscience politique, une conscience tout court, étaient d’accord avec Fanon.

Mais jamais Fanon ne se montrait dur ou méprisant envers qui faisait son travail. Il excusait même les erreurs de ses “apprentis” en psychiatrie s’il était assuré de leur volonté de bien faire, de leur désir d’en savoir plus, de se perfectionner.

Contrairement à de nombreux médecins, ou apprentis médecins, lorsqu’il cherchait à établir un diagnostic au lit du malade, lorsqu’il parlait de l’état du patient, émettait des hypothèses explicatives, jamais il n’employait des termes réservés à des initiés. Il ne cherchait pas à garder le savoir pour lui, à s’enfermer ainsi dans sa supériorité de patron. Au contraire, il expliquait sans cesse. Il parlait pour tous ceux qui voulaient apprendre et il désirait que tous veuillent apprendre. Il aimait enseigner, faire “grandir les cervelles” dans le domaine de la connaissance et de la désaliénation, et que chacun comprenne, se sente responsable, aide et respecte les patients. “Grandir les cervelles” : ce sont ses propres mots dans la conclusion des Damnés.

Revue de presse

> Lire l’article de Michel Séonnet dans la gazette Basilic de mai 2017

> Lire l’article sur Fanon de Magali Bessone dans la gazette Basilic de mai 2017

> lire l’article d’Yves Dutier sur le site Encres vagabondes (10 juillet 2017)

> lire « L’ENQUÊTE » de Florence Aubenas dans Le Monde (12 septembre 2017)