— Par Marc Sagaert —

Édition publiée sous la direction d’Emmanuelle Lambert avec la collaboration de Philippe Artières, Patrick Autréaux, Arno Bertina, Sonia Chiambretto, Albert Dichy, Emmanuel Pinto et Oliver Rohe

Édition publiée sous la direction d’Emmanuelle Lambert avec la collaboration de Philippe Artières, Patrick Autréaux, Arno Bertina, Sonia Chiambretto, Albert Dichy, Emmanuel Pinto et Oliver Rohe

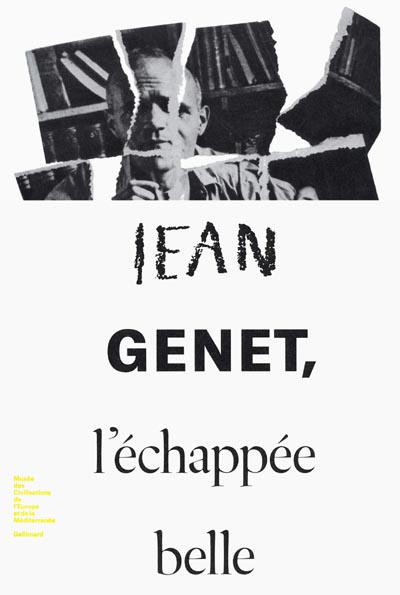

Coédition Gallimard / Mucem

Le musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Mucem, consacre depuis quelques mois une exposition à Jean Genet, « Jean Genet, l’échappée belle », qui s’inscrit dans une double commémoration : le 30e anniversaire de la mort de l’écrivain, survenue dans la nuit du 14 au 15 avril 1986. Et le 50e anniversaire de « la bataille des Paravents ».

L’exposition a été réalisée avec le concours de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Imec. Le commissariat général a été assuré par Albert Dichy, directeur littéraire de l’Imec, créateur du fonds Genet, et aujourd’hui spécialiste majeur de son oeuvre dont il a fait publier l’oeuvre posthume aux éditions « l’Arbalète » Gallimard, et à qui l’on doit entre autres l’édition du Théâtre complet, qu’il a codirigée avec Michel Corvin, dans « la Bibliothèque de la Pléiade ». Ainsi que par la romancière Emmanuelle Lambert, auteur d’une thèse de doctorat sur l’oeuvre théâtrale de Genet.

À cette occasion, un ouvrage catalogue tout à fait passionnant est publié par Gallimard en coédition avec le Mucem.

Richement illustré, il regroupe en particulier des images d’archives inédites, comme des extraits du dossier de Genet aux renseignements généraux, des photographies, des correspondances et des extraits de ses manuscrits. Il réunit par ailleurs des essais de l’historien et écrivain Philippe Artières, du

médecin et anthropologue Patrick Autréaux, de la romancière Arno Bertina, de la poétesse Sonia Chiambretto, du metteur en scène de théâtre Emmanuel Pinto, du romancier Olivier Rohe et d’Albert Dichy.

Au coeur de l’homme et de l’oeuvre, mêlant le biographique et le fictionnel, l’exposition retrace un parcours méditerranéen, une « échappée belle » qui, des premières expériences à la fin de la vie, se révèle être non seulement un intéressant fil rouge mais encore un lumineux point d’articulation.

Cette terre méditerranéenne, Jean Genet n’a, en effet, pas cessé de la parcourir, en soldat, en déserteur, en voleur et en vagabond, comme écrivain et comme témoin. D’un pays et d’un ciel à l’autre, en Syrie, au Maroc, au Liban. À Barcelone et à Marseille encore. Puis à Larache enfin, sur le littoral marocain, dernier voyage, dernier repos.

Une terre méditerranéenne où la lumière d’un territoire qui, comme l’écrit Emmanuelle Lambert, « traverse une large part des récits, pièces et entretiens de Genet, auxquels elle fournit prétexte thématique, sujet politique et puissance poétique ».

Trois oeuvres majeures, trois époques et trois genres littéraires sont les moments clés de ce parcours. Histoire et géographies.

L’Espagne des premières années, l’Algérie du théâtre et le Moyen-Orient de l’engagement politique.

Juillet 1949, Genet a 35 ans, il est sorti de prison, définitivement gracié par le président Vincent Auriol, à la suite d’une pétition lancée par Sartre et Cocteau. Journal du voleur est publié par Gallimard dans la collection « Blanche » avec une quatrième de couverture signée par Sartre. L’oeuvre autobiographique débute en 1932 à Barcelone. L’auteur y raconte des années de vie difficiles, faites de solitude, de misère et de violence, qui le conduiront du Barrio Chino de la ville catalane aux prisons yougoslaves. « Ma vie de misère en Espagne était une sorte de dégradation, de chute avec honte, écrit Genet. J’étais déchu. Non que durant mon séjour dans l’armée, j’eusse été un pur soldat, commandé par les rigoureuses vertus qui créent les castes (la pédérastie eût suffi à me faire réprouver), mais encore se continuait dans mon âme un travail secret qui perça un jour. C’est peut-être leur solitude morale – à quoi j’aspire – qui me fait admirer les traîtres et les aimer… »

1966, Roger Blin crée les Paravents à l’Odéon, la dernière grande oeuvre dramatique de Genet : le scandale éclate. « Poème métaphysique » sur fond de guerre d’Algérie ou « fable symbolique mêlant indigènes et colons, légionnaires et rebelles, petites gens et traîtres, vivants et morts ». Le grand poème scénique de Genet, divisé en dix-sept tableaux et joué par une quarantaine de comédiens interprétant une centaine de rôles, est, selon un critique de l’époque, « une célébration du mal ». La pièce offre sans ambages une réflexion sur la mort. Comme l’écrivent les responsables de l’ouvrage, « ce que l’auteur regarde de la façon la plus nette qui soit, c’est bien la mort elle-même (…). La mort n’est pas la fin de la pièce mais bien sa finalité. Principe dynamique, ferment et

moteur, elle est dédramatisée, peinte sans détour, sans pathos et même – est-ce là le plus grand scandale ? – joyeusement. Elle est abordée avec la même simplicité littérale que celle de la toute dernière didascalie, phrase étonnante et presque naïve : “c’est fini” ». Fin du cycle théâtral.

1986. Vingt ans se sont écoulés depuis les Paravents. Un captif amoureux est terminé lorsque Genet meurt et l’oeuvre sera publiée de manière posthume quelques mois plus tard. L’oeuvre de la dernière époque de la vie est une oeuvre hybride, inclassable, qui tient à la fois du récit autobiographique, du témoignage politique et de l’engagement. Même ce dernier mot doit être formulé avec une certaine prudence. Car, comme l’écrit Olivier Rohe, « composant pour personne le poème grandiose des vagabonds, de leur beauté dans la lutte et dans la défaite, Genet n’était pas pour autant le poète des Palestiniens. Il se savait, parmi eux, transfuge passager ».

Ce qui est en revanche certain, c’est qu’« Un captif amoureux est le chant d’un poète qui va mourir, et qui, souverain, embarque avec lui dans l’espace-temps des pages du livre, tout ce qui lui fut cher, amis, amants, feddayin, Black Panthers, religion, musique, sculpture, histoire et géographie, tous rassemblés, collés, montés, et au milieu desquels le vieil homme, porté par l’accélération du temps qui lui intime l’ordre d’en finir, revient au tout début, c’est-à-dire à la mère « .

Trois oeuvres, donc, et trois espaces d’une exposition singulière autour d’un homme et d’un écrivain qui toujours dérange et fascine.

« On l’adule encore. On le hait posthume. » Trois espaces où on a plaisir à découvrir les oeuvres manuscrites – j’ai revu ainsi avec émotion le manuscrit de Journal du voleur que j’avais présenté à l’Institut français de Barcelone, avec la dactylographie corrigée, il y a près de vingt ans déjà, grâce à Albert Dichy. De nombreux documents d’archives, judiciaires, policières, psychiatriques ou pénitentiaires. Des correspondances originales aussi, comme celle dans laquelle la mère de l’écrivain dit être obligée d’abandonner son fils « malgré tout (son) chagrin et les sacrifices imposés jusqu’ici » le 28 juillet 1911, alors que celui-ci n’a que quelques mois. Également l’intégralité des entretiens filmés de l’auteur.

L’art est présent dans ce parcours, avec une oeuvre fameuse d’Ernest Pignon-Ernest. Mais surtout avec celles d’Alberto Giacometti. Ce que Dichy appelle « le moment Giacometti » n’est en effet pas anodin dans la relation des deux créateurs.

Il s’agit de trois années au cours desquelles, « avec une vitesse foudroyante et une lenteur infinie », Giacometti va réaliser pas moins de neufs portraits de l’écrivain et celui-ci rédigera un texte sur l’artiste intitulé l’Atelier d’Alberto Giacometti. Rencontre importante qui a priori n’allait pas de soi et qui marquera les deux hommes. « Il n’est pas sûr que le meilleur motif d’une rencontre soit la proximité, écrit Albert Dichy. Pour qu’elle se produise, pour qu’elle “prenne”, il faut peut-être autre chose : de l’altérité, de la distance et cet ingrédient mystérieux contenu dans la formation même de l’étrange mot de rencontre”. Car celui-ci n’évoque pas seulement la convergence, l’accueil ou l’accord, il appelle également l’idée de surprise, de heurt, d’accident, voire d’opposition. Peut-être ne rencontre-t-on vraiment que ce qui vient à notre encontre et ce qui contrevient à ce que nous sommes »…

Marc Sagaert

Télécharger les Lettres Française de juillet 2016