—Par Roland Sabra —

Dans FA du 19 septembre 2014 et dans Madinin’Art Philippe Petit, Président de l’UDI Martinique, pose une question : « L’État doit-t-il rembourser sa dette ? » Question qui n’est pour le libéral assumé qu’il est qu’une question rhétorique. En effet qui paie ses dettes s’enrichit selon le dicton populaire. Un esprit taquin ferait valoir que l’enrichissement de l’État n’entre pas dans le projet libéral. La formulation de la question de Philippe Petit plus que la question elle-même peut faire l’objet d’une interrogation. « L’État doit-il rembourser la dette ? » ouvre un champ de possibles que referme d’emblée la formulation initiale. La dette souveraine, comme on l’appelle est-elle vraiment celle de l’État ? Quelle est son origine ? Est-elle seulement une question économique ? N’est-elle pas le signe d’un changement de régime d’accumulation des richesses ?

Dans FA du 19 septembre 2014 et dans Madinin’Art Philippe Petit, Président de l’UDI Martinique, pose une question : « L’État doit-t-il rembourser sa dette ? » Question qui n’est pour le libéral assumé qu’il est qu’une question rhétorique. En effet qui paie ses dettes s’enrichit selon le dicton populaire. Un esprit taquin ferait valoir que l’enrichissement de l’État n’entre pas dans le projet libéral. La formulation de la question de Philippe Petit plus que la question elle-même peut faire l’objet d’une interrogation. « L’État doit-il rembourser la dette ? » ouvre un champ de possibles que referme d’emblée la formulation initiale. La dette souveraine, comme on l’appelle est-elle vraiment celle de l’État ? Quelle est son origine ? Est-elle seulement une question économique ? N’est-elle pas le signe d’un changement de régime d’accumulation des richesses ?

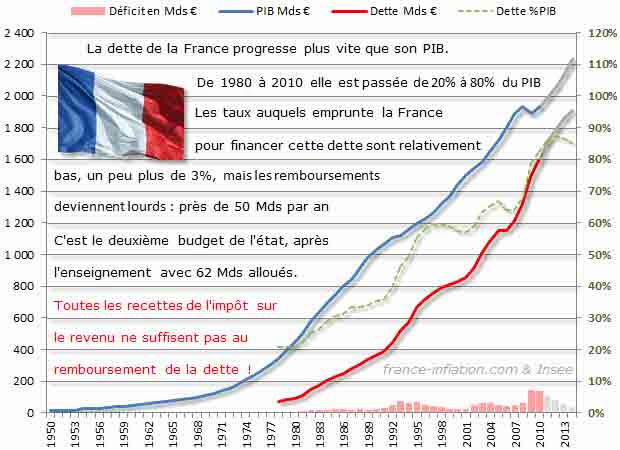

Le XXème siècle est sans doute le siècle le plus court de toute l’histoire. Si un accord à peu près général se dégage pour le faire débuter à la Première Guerre Mondiale, le moment de la fin est plus controversé. Les politologues optent souvent pour 1989 en retenant la fin de l’empire soviétique. On peut aussi retenir le milieu des années 70. Soit un siècle d’une soixantaine d’années ! Cela n’a aucun sens diront les comptables ou les géomètres. Pourtant à bien y réfléchir et avec le recul on voit bien qu’un régime d’accumulation des richesses matérielles reposant sur le fordisme a pris fin symboliquement avec la première crise pétrolière. Pour la première fois le secteur tertiaire emploie plus de 50% de la population active ( 80% aujourd’hui). C’est à cette époque que s’enclenche le processus de désindustrialisation avec un secteur secondaire qui va passer de 38% des emplois en 1973 à moins de 20 % en 2012. Si l’on s’attache à la richesse produite par ces secteurs (la Valeur ajoutée) l’ évolution est encore plus spectaculaire. L’industrie contribue aujourd’hui pour moins de 13 % à la richesse nationale. La tertiarisation, la dématérialisation de la richesse produite ont été accompagnées par une financiarisation croissante de l’économie.

Dès 1981, aux États-Unis, lors de l’avènement de l’ère Reagan des mesures significatives sont prises qui vont souligner que dés lors la richesse prendrait source du coté des banques, de la finance. L’activité des Caisses d’Épargne ( Savings and Loan Association ou S&L) est déréglementée, première attaque à l’égard du Glass-Steagall Act qui, issu de l’époque du New Deal, interdisait de mélanger les activités de dépôts et de spéculation. Sage précaution prise dans la foulée de la grande crise, celle de 1929. Toute première déréglementation qui va se traduire peu de temps après, en 1989 très précisément, par une vague de faillites spectaculaires de très nombreuses Caisses d’Épargne étasuniennes. Le pli était pris.

La France, mettra en œuvre, sous un gouvernement socialiste, dès janvier 1984 une loi de décloisonnement bancaire qui va servir de modèle à beaucoup d’autres pays, et ce pour des raisons que nous n’avons pas la place d’expliquer ici. Le marché monétaire s’ouvre aux agents non financiers tandis que le marché financier se développe sous l’impulsion d’une part, d’incitations fiscales cherchant à orienter vers l’épargne longue les placements des ménages, et d’autre part, d’une déréglementation destinée à en améliorer le fonctionnement. Ce n’est qu’en 1999, sous Clinton, que le Glass Steagall Act est officiellement et définitivement abrogé par la publication du Gramm-Leach-Bliley Act. Sept ans plus tard ce sera la crise des subprimes avec les conséquences que l’on connait aujourd’hui encore… Le pli était pris disions-nous. Crise dont il faut rappeler qu’elle s’origine dans l’extorsion à des populations fragiles de signatures au bas de contrat de prêts bancaires. L’insolvabilité des débiteurs ne posait pas problème car ces crédits étaient aussitôt débités en fines tranches et incorporées dans des paquets plus présentables et refourgués sur les marchés financiers. Opération autour de crédits hypothécaires, de CDS (Credit Default Swaps) et de CDO (Collateral Debt Obligations (CDO)) qui porte le nom de titrisation. Comme toutes les banques se sont livrées à ce petit jeu, ce n’est que lorsqu’il a fallu ouvrir les paquets que l’on s’est aperçu, un peu tard qu’ils étaient pourris. Qu’à cela ne tienne les banques étaient « too big to fail ». Pas même besoin de faire du chantage à l’effondrement du système bancaire l’Etat libéral étasunien, après la malheureuse expérience de Lehman Brothers, a volé au secours des banques en faillite soit en les nationalisant soit en les renflouant. Les concours de l’Etat fédéral étasunien aux banques sont évalués à environ 800 milliards d’euros. Le même processus s’est déroulé en Europe.

L’endettement bancaire, à la suite de mouvements spéculatifs, de prêts pourris, les tristement célèbres junks bonds a été transféré du secteur privé aux États. Pour être complet il faut noter que, toute honte bue, certains libéraux pur sucre vont estimer que l’origine de la crise des subprimes est à situer non pas dans la déréglementation mais au contraire dans un excès de lois, de règles. C’est ainsi qu’ils évoquent le Community Reinvestment Act, une loi fédérale de 1977 (!) « « Cette loi [ le CRA] a littéralement créé le marché subprime en forçant les banques à prêter à des ménages moins fortunés pour les aider à accéder à la propriété ». Cette loi qui pendant trente ans, notons le, n’a posé aucun problème visait à réduire les pratiques discriminatoires des banques en matière de crédit dont étaient victimes les minorités ethniques à faible revenus, pratique connue sous le nom de redlining. Lecture partielle et partiale d’idéologues plus que d’observateurs car la loi, le CRA donc , stipule précisément en ses articles qu’il est interdit aux banques de « faire des prêts à haut risque qui peuvent apporter des pertes à l’institution ». Mauvaise foi quand tu nous tiens.

Quant aux premiers déficits publics ils datent du milieu des années 70 avec le plan de relance de Chirac en 1974, d’une orthodoxie keynésienne bien plus grande que la relance Mauroy de 1981. Là encore la date de 1974 n’est pas anodine. Elle est celle habituellement retenue pour signaler symboliquement la fin des trente glorieuses, cette période marquée par un taux de croissance annuel moyen d’un peu moins de 5% ( 4,7% en France) et l’absence de chômage. L’efficacité du système fordiste s’essouffle. Les gains de productivité qui étaient restitués sous forme d’augmentation du pouvoir d’achat s’épuisent. C’est le début de la fin des augmentations régulières de salaires. Le maintien et l’accroissement du niveau de vie des ménages va se faire désormais par un recours croissant à l’endettement encouragé par un laxisme bancaire soutenu par les États.

Quant aux premiers déficits publics ils datent du milieu des années 70 avec le plan de relance de Chirac en 1974, d’une orthodoxie keynésienne bien plus grande que la relance Mauroy de 1981. Là encore la date de 1974 n’est pas anodine. Elle est celle habituellement retenue pour signaler symboliquement la fin des trente glorieuses, cette période marquée par un taux de croissance annuel moyen d’un peu moins de 5% ( 4,7% en France) et l’absence de chômage. L’efficacité du système fordiste s’essouffle. Les gains de productivité qui étaient restitués sous forme d’augmentation du pouvoir d’achat s’épuisent. C’est le début de la fin des augmentations régulières de salaires. Le maintien et l’accroissement du niveau de vie des ménages va se faire désormais par un recours croissant à l’endettement encouragé par un laxisme bancaire soutenu par les États.

La propension, la tendance, le penchant pour l’épargne étant bien plus important chez les hauts revenus que chez les pauvres, les allègements fiscaux vont se concentrer sur les plus riches, ne serait-ce que pour faciliter les placements financiers. Voyons d’abord les ménages. Le taux d’imposition de la tranche la plus élevée était de 65% il y a trente ans, il est actuellement de 45%. De 1998 à 2005, les revenus déclarés par le millième supérieur des contribuables français a augmenté de 42,6% et celui du centième de 32%. Les revenus du dixième inférieur ont cru de 4,6%, le revenu moyen déclaré de 5,9% et le revenu médian de 4,3%. Les entreprises maintenant. Le taux d’imposition des bénéfices est passé de 45% en 1986 à 33,3 % aujourd’hui avec des mesures dérogatoires qui font qu’il est en réalité de 13% pour les entreprises qui emploient plus de 2000 salariés et de 8% pour celles du CAC 40. On peut ajouter les baisses de cotisations sociales des entreprises.

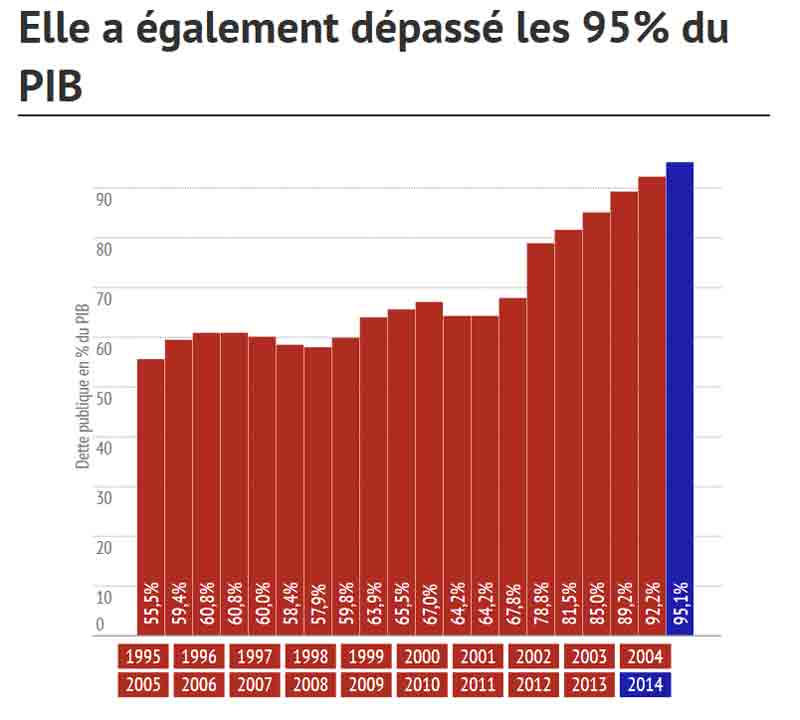

Les plus riches vont devenir de plus en plus riches et la dette publique, c’est à dire la dette de l’État plus celle des collectivités locales plus celle de la Sécurité Sociale va littéralement exploser. La dette souveraine est passée de 14% du PIB en 1974 à 21% en 1978, 36% en 1983, pour bondir à 60% en 1998. Dans les années 2000, après une courte période de stabilisation due à une reprise de la croissance dans les pays développés la dette s’envole : 79% du PIB en 2009 et 94% en 2014 soit près de 2000 milliards d’euros.

On ne s’attardera pas sur la fraude fiscale difficile à évaluer par nature et qui contribue au manque à gagner. Cela étant beaucoup d’économistes estiment cependant qu’environ 8 % de la richesse mondiale est fiscalement localisable dans les paradis fiscaux.

Cette baisse des recettes fiscales va conduire à une aggravation continue des déficits budgétaires, de la dette de l’État et donc de la dette publique. Que l’on comprenne bien le niveau de la dette aujourd’hui ne résulte pas d’une hausse des dépenses publiques qui se sont plutôt stabilisées malgré l’effet boule de neige dû à l’écart entre le taux d’intérêt de long terme et le taux de croissance.

En effet si le taux de croissance est plus faible que le taux d’intérêt alors l’endettement augmente. Comme le remarque l’OFCE-Sciences-Po avec beaucoup de circonvolutions ; « Par conséquent, l’augmentation de la dette publique relativement au PIB apparaît imputable, au moins en partie, à une réduction des recettes fiscales plus rapide que la baisse des dépenses publiques hors intérêt amorcée en 1993. Il semble donc que les baisses d’impôt et de cotisations sociales n’aient pas produit un surcroît de croissance suffisant pour compenser ex post le manque à gagner pour les comptes publics ».

La France présente de longue date le niveau d’imposition des revenus le plus faible d’Europe (7,3% du PIB en moyenne, représentant la somme de l’IR et de la CSG, contre 9% en Europe en 2009) : c’est pourtant l’impôt sur le revenu qui a été déconstruit et qui continue de l’être (Cf. la suppression de la première tranche ) par l’accumulation de niches fiscales et la baisse des taux du barème. Et ce au risque d’un délitement accru du lien social.

Le simple maintien des du barème d’impôts sur le revenu de 1999 aurait rapporté entre 2000 et 2011 plus de quinze milliards d’euros chaque année. Un petit exercice de simulation de moins d’une heure que réalisent chaque année les élèves de terminale ES montre que la simple suppression des niches fiscales, l’annulation des avantages fiscaux consentis aux contribuables les plus aisés depuis une quinzaine d’année suffit à faire disparaître le déficit budgétaire. Avant de conclure nous voudrions rappeler que l’ensemble des données chiffrées ici avancées sont facilement vérifiables sur un moteur de recherche.

L’État doit rembourser «sa» dette disiez-vous Philippe Petit ! Mais de quelle dette s’agit-il ? En quoi l »Etat représentant de l’intérêt général est-il comptable des errements d’intérêts privés? En quoi les salariés, qui représentent 90% de la population active, sont-ils redevables de cette gabegie, de cette débâcle? Vous pourriez répondre : pouvait-on faire autrement puisque dans un climat de mondialisation généralisée droite et gauche ont suivi le même chemin ? Il faudrait alors vous interroger sur le risque de disparition de la démocratie dont le maintien et la vigueur ne se justifient que par l’existence à tout moment d’alternatives. La montée des intégrismes identitaires, des fascismes religieux, des extrémismes politiques n’est-elle pas le symptôme tragique, désespéré et pitoyable d’une demande d’une autre voie?

Fort-de-France le 21/09/2014

Roland Sabra