|

|

| — |

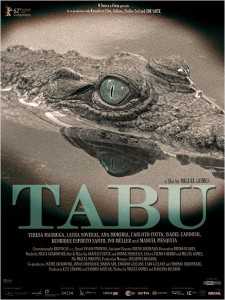

Il y a des films qui s’imposent comme une évidence à la première image. Tabou dicte son originalité et sa singularité dès son prologue où un explorateur envoyé en mission par le Roi en terre d’Afrique ne poursuit plus qu’une obsession, la quête de son amour perdu. Miguel Gomes nous ouvre la voie vers un univers désuet, féérique et immédiatement séduisant. Ainsi, l’homonymie du titre avec le Tabou de Murnau en 1931 – que l’on pourrait résumer au plus simple à une passion amoureuse en terre sauvage – n’est pas un hasard.

Le lien saute d’autant plus aux yeux que Miguel Gomes construit son récit en deux parties, à l’instar du film de Murnau, dont il reprend en plus les intitulés (en les inversant), Paradis/Paradis perdu. Gomes se place sous le patronage de Murnau mais sans chercher à rendre hommage. Le cinéaste multiplie les références au cinéma classique américain (notamment Les Neiges du Kilimandjaro de Henry King (1952)) mais pour mieux s’en écarter. Il puise dans le passé – celui des colonies africaines et de ce cinéma classique – la matière pour offrir un film moderne, novateur et inventif.

La première partie (Le paradis) se situe pourtant loin des terres d’Afrique. Gomes nous ramène brutalement au temps présent à travers une séquence de transition qui laisse croire que le prologue que l’on vient de voir est en fait le film que visionne Pilar au cinéma. Gomes adopte son point de vue. Pilar est une dame nouvellement à la retraite et et qui a le coeur sur la main. Elle participe à des manifestations politiques qui font écho à la situation actuelle en Syrie (Shame ONU ! Shame ONU !), accueille une étudiante polonaise, et veille aussi sur sa vielle voisine Aurora. Cette dernière mène une existence amer et solitaire. Elle connait des problèmes de mémoire, se montre cruelle avec son infirmière noire, et n’a de relation qu’avec Pilar. La tristesse de son quotidien ne laisse pas imaginer la flamboyance de ses jeunes années.

Aurora a connu l’ivresse de la passion et de l’aventure dans les décors de l’Afrique des Colonies. Ce chapitre de sa vie constitue la deuxième partie du film (Le Paradis perdu). C’est là que le film déploie entièrement sa poésie, ses émotions et sa virtuosité. Gomes réemploie les techniques et l’esthétisme du cinéma des années 30 pour mieux souligner la perte de cette époque, son caractère éteint. Le mot est juste puisque, si cette partie est muette, elle ne l’est pas à la manière des films anciens. Les acteurs jouent comme dans un film moderne, sauf que le mouvement de leurs lèvres n’est associé à aucun son. Pourtant, l’univers sonore est riche : l’action est entièrement commentée par la voix off du dernier témoin de ces aventures passées, et la musique est plus ou moins directement on.

Miguel Gomes nous plonge dans un univers fantasmé qui est sans doute déformé par la représentation que Pilar se fait du récit que lui conte le narrateur. De là sans doute les rapports qui se créent entre les deux parties du film, par des allusions et par des motifs communs. Le grotesque et l’invraisemblable s’invitent aussi. La tragédie se tisse elle inéxorablement au gré de l’histoire qui se déroule par mélange de tous les registres. Gomez recourt à toutes sorte de décalages, par la musique, par les gags directement hérités des slapstick comedy etc. C’est comme cela que le film s’épanoui, offre merveille sur merveille et captive par sa sensibilité, sa mélancolie, son charme issu d’un autre âge.

Le film a été présenté au festival de Berlin mais n’y a reçu que le Prix Alfred Bauer. Ce prix qui salue l’innovation est finalement la plus juste récompense pour ce film immense, lumineux, poignant, et qui imprime la rétine autant que l’âme comme nul autre pareil.

Benoît Thevenin

http://www.laterna-magica.fr/blog/?p=16916

Lire aussi «Tabou», «un luxe en noir et blanc»