—Par Selim Lander —

La sélection de films en VO présentée au mois de janvier dans le cadre du CMAC à Madiana a remporté un réel succès d’audience, avec certaines séances affichant complet. Cette affluence s’explique certainement par la qualité des films – tous asiatiques – qui ont fait l’objet de cette sélection. Et sans doute aussi parce que deux de ces films sont centrés sur le thème toujours porteur de l’enfance et qu’un troisième raconte une délicieuse histoire d’amour. Et encore parce que ces quatre films nous venaient d’Asie, un continent qui fascine autant par son exotisme que par les craintes qu’il suscite. Enfin (last but not least) tous ces films – y compris celui de Jia Zhang-Ke dont certaines séquences se passent dans un salon de massage ou dans un cabaret – sont caractérisés par une pudeur extrême, laquelle, avouons-le, contraste agréablement avec tant d’autres films qui en rajoutent sur la vulgarité.

La sélection de films en VO présentée au mois de janvier dans le cadre du CMAC à Madiana a remporté un réel succès d’audience, avec certaines séances affichant complet. Cette affluence s’explique certainement par la qualité des films – tous asiatiques – qui ont fait l’objet de cette sélection. Et sans doute aussi parce que deux de ces films sont centrés sur le thème toujours porteur de l’enfance et qu’un troisième raconte une délicieuse histoire d’amour. Et encore parce que ces quatre films nous venaient d’Asie, un continent qui fascine autant par son exotisme que par les craintes qu’il suscite. Enfin (last but not least) tous ces films – y compris celui de Jia Zhang-Ke dont certaines séquences se passent dans un salon de massage ou dans un cabaret – sont caractérisés par une pudeur extrême, laquelle, avouons-le, contraste agréablement avec tant d’autres films qui en rajoutent sur la vulgarité.

Quatre films donc. A Touch of Sin, le film chinois de Jia Zhang-Ke a obtenu le prix du scénario au dernier festival de Cannes. Récompense étonnante pour un film qui aligne quatre histoires indépendantes ! Néanmoins A Touch of Sin séduit par sa description sans complaisance du capitalisme sauvage qui triomphe aujourd’hui en Chine. The Lunchbox de Ritesh Batra est une bluette romantique, un roman épistolaire qui retient le spectateur occidental pour la plongée dans une Inde populaire aux antipodes du cinéma de Bollywood. Ilo Ilo du Singapourien Anthony Cheng a reçu la caméra d’or à Cannes en 2013. C’est l’histoire d’une famille « pathétique » – comme on dit aujourd’hui – qui se trouve contrainte de recruter une bonne indonésienne pour lui confier la mission de maîtriser le jeune fils, prototype de la « tête à claques ». (Mais la personnalité du garçon se modifiera peu à peu jusqu’à devenir réellement attachante). L’histoire plaira particulièrement aux nostalgiques de l’époque sans smartphone ni écran plat, ni ordinateur portable où elle est située. Elle devrait plaire également aux partisans des châtiments corporels et publics, encore en vigueur dans l’école fréquentée par l’enfant terrible.

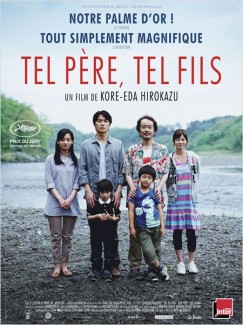

Reste le Japonais, Kore’Eda Hirokazu, et son film Tel père, tel fils, justement récompensé par le prix du jury au dernier festival de Cannes. Roland Sabra a déjà dit à peu près tout ce qu’il fallait penser de ce film, qui est avant tout une réflexion sur la paternité. Le point de départ est bien connu des spectateurs français, puisqu’il est le même que celui de La Vie est un long fleuve tranquille : une substitution de bébés dans une maternité. Comme dans le film français, les familles sont fortement dissemblables mais, au contraire du film d’Étienne Chatiliez, elles ne sont nullement caricaturales. Si le thème principal de Tel père, tel fils est la découverte de l’amour, en l’occurrence paternel, par un homme, le chef de la famille la plus aisée, qui prend progressivement conscience que tout ce à quoi il croyait – l’ambition, la réussite professionnelle, et même les liens du sang – n’est pas finalement l’essentiel, il contient également une critique toute en nuance de certains aspects de la société japonaise, comme la survalorisation de la réussite scolaire, y compris pour de très jeunes enfants.

Les enfants du film ne sont pas encore des adolescents comme ceux auxquels Kore’Eda Hirokazu a déjà consacré deux films, également en compétition à Cannes, Distance (2001) et Nobody Knows (2004) (1). À leur suite, Still Walking (2009) s’intéressait à une famille en deuil. Tel père, tel fils est, dans la même veine, un film intimiste ennemi de tout effet.

Ce film empreint de gravité du début à la fin, tient le spectateur en haleine sans jamais faire appel aux ressorts habituels d’un scénario « bien mené ». Aucun coup de théâtre (l’argument est connu des spectateurs pour peu qu’ils aient lu trois lignes sur le film), l’histoire suit son cours, en toute simplicité. La mise en scène refuse l’esbroufe, la photo privilégie la grisaille, la musique reste constamment discrète. La caméra est le plus souvent à hauteur des personnages : nous voyons les parents en contre-plongée, à travers les yeux des enfants. Ces derniers sont souvent montrés seuls, qu’ils jouent ou qu’ils s’ennuient. Le fils de la famille aisée (les Nonomiya, à gauche sur l’affiche) est un enfant unique. Les trois enfants de l’autre famille (les Saiki, à droite sur l’affiche) sont parfois aussi livrés à eux-mêmes, même si l’atmosphère qui règne dans cette famille d’un très modeste commerçant est constamment chaleureuse. Les comédiens sont au-dessus de tout éloge. Les enfants, « bien sûr » (a-t-on envie de dire, tant les enfants, de films en films, se révèlent d’incomparables comédiens), mais aussi les pères, Ryoto Nonomiya (Masaharu Fukuyama) et Yudai Saiki (Lily Franky), tout comme les mères, en particulier Machiko Ono qui joue Midori Nonomiya, le personnage de l’autre mère (interprété par Yoko Maki) étant plus secondaire.

Ce film empreint de gravité du début à la fin, tient le spectateur en haleine sans jamais faire appel aux ressorts habituels d’un scénario « bien mené ». Aucun coup de théâtre (l’argument est connu des spectateurs pour peu qu’ils aient lu trois lignes sur le film), l’histoire suit son cours, en toute simplicité. La mise en scène refuse l’esbroufe, la photo privilégie la grisaille, la musique reste constamment discrète. La caméra est le plus souvent à hauteur des personnages : nous voyons les parents en contre-plongée, à travers les yeux des enfants. Ces derniers sont souvent montrés seuls, qu’ils jouent ou qu’ils s’ennuient. Le fils de la famille aisée (les Nonomiya, à gauche sur l’affiche) est un enfant unique. Les trois enfants de l’autre famille (les Saiki, à droite sur l’affiche) sont parfois aussi livrés à eux-mêmes, même si l’atmosphère qui règne dans cette famille d’un très modeste commerçant est constamment chaleureuse. Les comédiens sont au-dessus de tout éloge. Les enfants, « bien sûr » (a-t-on envie de dire, tant les enfants, de films en films, se révèlent d’incomparables comédiens), mais aussi les pères, Ryoto Nonomiya (Masaharu Fukuyama) et Yudai Saiki (Lily Franky), tout comme les mères, en particulier Machiko Ono qui joue Midori Nonomiya, le personnage de l’autre mère (interprété par Yoko Maki) étant plus secondaire.

Une question pour finir : le cinéma français est-il capable de faire des films comme ces quatre-là ? Question sans réponse dans la mesure où l’exotisme, le dépaysement, c’est-à-dire la découverte d’un univers qui ne nous est pas familier, sont pour une grande part dans l’impact de tels films sur les spectateurs occidentaux que nous sommes.

Le CMAC à Madiana, du 13 au 24 janvier 2014.

(1) Le prix d’interprétation a été décerné au principal interprète, un jeune acteur âgé de 14 ans.