— Par Michel Herland —

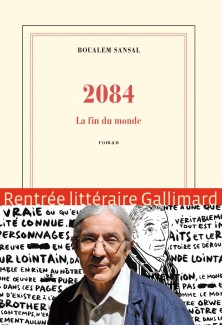

Ce nouveau roman de Boualem Sansal, auteur d’une dizaine d’ouvrages publiés chez Gallimard, se situe dans un avenir postérieur au Choc des civilisations prédit par Samuel Huntigton (1996). Ce dernier auteur, on le sait, a été violemment attaqué au nom d’une conception politiquement correcte des rapports entre les nations qui refuse de juger pertinentes les différences culturelles ou – horresco referens – civilisationnelles. B. Salam n’a pas ces précautions : son livre, sous-titré « La fin du monde », décrit une dictature religieuse qui s’étend a priori sur toute la surface de la terre (la question d’une éventuelle frontière est posée mais non résolue). Comme 1984 d’Orwell (1949), 2084 est une dystopie. L’influence est évidente et d’ailleurs revendiquée. Il est même précisé que l’Etat qui a conquis la planète, « l’Abistan », a remporté une guerre victorieuse contre l’Oceania, la patrie de Big Brother, et qu’il en a repris les trois mottos en forme d’oxymore : « La Guerre c’est la paix / La liberté c’est l’esclavage / L’ignorance c’est la force »⋅ De même, la langue de l’Abistan, « l’abilang », a-t-elle été, comme la novlangue, volontairement appauvrie, réduite à des mots d’une ou deux syllabes au plus, « ce qui ne permettait aucunement de développer des pensées complexes et d’accéder par ce chemin à des univers supérieurs.»

Ce nouveau roman de Boualem Sansal, auteur d’une dizaine d’ouvrages publiés chez Gallimard, se situe dans un avenir postérieur au Choc des civilisations prédit par Samuel Huntigton (1996). Ce dernier auteur, on le sait, a été violemment attaqué au nom d’une conception politiquement correcte des rapports entre les nations qui refuse de juger pertinentes les différences culturelles ou – horresco referens – civilisationnelles. B. Salam n’a pas ces précautions : son livre, sous-titré « La fin du monde », décrit une dictature religieuse qui s’étend a priori sur toute la surface de la terre (la question d’une éventuelle frontière est posée mais non résolue). Comme 1984 d’Orwell (1949), 2084 est une dystopie. L’influence est évidente et d’ailleurs revendiquée. Il est même précisé que l’Etat qui a conquis la planète, « l’Abistan », a remporté une guerre victorieuse contre l’Oceania, la patrie de Big Brother, et qu’il en a repris les trois mottos en forme d’oxymore : « La Guerre c’est la paix / La liberté c’est l’esclavage / L’ignorance c’est la force »⋅ De même, la langue de l’Abistan, « l’abilang », a-t-elle été, comme la novlangue, volontairement appauvrie, réduite à des mots d’une ou deux syllabes au plus, « ce qui ne permettait aucunement de développer des pensées complexes et d’accéder par ce chemin à des univers supérieurs.»

Sansal a-t-il lu Cabet ? Son monde imaginaire recèle en tout cas un point commun avec celui du Voyage en Icarie (1840) : chaque habitant est vêtu d’un uniforme qui diffère suivant le sexe et la profession. Cependant, à la différence d’Icarie, lieu d’une utopie heureuse où chacun possède quatre vêtements différents (pour le travail, la chambre, le salon et les fêtes), les malheureux citoyens de l’Abistan ne possèdent qu’un unique « burni » et les femmes un « burni qab », couvrant « jusqu’à la plante des pieds, [renforcé] par un système de bandage qui [comprime] les parties charnues et protubérantes, [enfin complété] par une capuche à œillères incorporées qui [enserre] fortement la tête ». « Dans le principe de la soumission, il y [a], sous-jacent, le principe de l’uniformité et du marquage » (p. 164-165).

L’innovation principale de 2084, en phase avec notre réalité contemporaine, comme 1984 l’était avec celle d’Orwell, réside dans le caractère religieux de la nouvelle dictature. Le livre contient de très nombreuses pages analysant les moyens mobilisés pour soumettre toute la population à une foi aveugle. « La foi vient à qui s’agenouille », écrit Philippe Forest à propos d’Aragon et du marxisme dans la biographie qu’il vient de consacrer à cet auteur. Le même cite encore Pascal : « La volonté est un des principaux organes de la créance » (fragment 539/458), c’est-à-dire de la croyance, ce par quoi le mathématicien-moraliste entendait en réalité que l’intérêt est un guide puissant de nos convictions.

Tout cela est expliqué avec un grand luxe de détail dans 2084. C’est d’ailleurs le défaut de ce livre où la part didactique et descriptive paraît hypertrophiée par rapport à celle qui devrait être laissée au roman proprement dit. N’empêche que ces développements d’ordre théologique sont souvent éclairants. Par exemple, la foi n’est pas essentielle pour maintenir une théocratie : « Ne cherchez pas à croire, vous risquez de vous égarer dans une autre croyance, interdisez-vous seulement de douter » (p. 46). Ou encore ceci sur la façon dont chacun, pris dans un système totalitaire, peut néanmoins se leurrer : « La soumission est infiniment plus délicieuse lorsqu’on se reconnaît la possibilité de se libérer, mais c’est aussi pour cette raison que la mutinerie est impossible, il y a trop à perdre, la vie et le ciel, et rien à gagner, la liberté dans le désert ou dans la tombe est une autre prison » (p. 51). Une autre remarque dévastatrice pourrait s’appliquer non seulement au « Gkabul », à la fois la religion de l’Abistan et son livre saint, mais à toutes les religions : « Le Gkabul était la réponse parfaite. A l’absolue inutilité du monde ne pouvait répondre que l’absolue et réconfortante soumission des êtres au néant » (p. 247). La filiation avec l’islam – jamais nommé pourtant – est, elle aussi, évidente : Le Gkabul est le produit « du dérèglement ancien d’une religion qui jadis avait pu faire les honneurs et les bonheurs de maintes grandes tribus des déserts et des plaines, dont les ressorts et les pignons avaient été cassés par l’usage violent et discordant qui en avait été fait au cours des siècles, aggravé par l’absence de réparateurs compétents et de guides attentifs » (p. 251).

On reconnaît aisément dans les mœurs des adeptes de la nouvelle religion des pratiques calquées sur ce que nous savons des contrées soumises à Daech : « Le grand Mockbi de la Grande Mockba de Qodsabab inaugura le saint carnage sous l’œil concupiscent des caméras en égorgeant de sa main un sinistre bandit, hirsute et dépenaillé, trouvé dans un asile de fortune. Le misérable avait la peau dure, le frêle vieillard dut s’y prendre à dix fois avant d’atteindre la trachée » (p. 124).

2084 vient à son heure. L’anticipation est un bon moyen de mettre le doigt sur des faits saillants du présent. Il n’est pas mauvais de rappeler à l’opinion, sous les dehors d’un futur hypothétique, que notre époque est marquée par la présence d’une religion expansionniste, laquelle, dans certaines de ses manifestations, se montre autant violente que rétrograde. On peut néanmoins regretter, comme déjà noté, que, dans sa volonté de démonstration, Boualem Sansal n’ait pas accordé davantage d’importance à l’intrigue romanesque. Ati, son héros, n’a guère d’épaisseur, pas plus que ses comparses. Ses doutes demeurent d’ordre intellectuel, il ne se révolte pas, il a un ami mais pas d’amour, et les circonstances à l’issue desquelles il se retrouvera associé au cercle du pouvoir manquent de vraisemblance.

Boualem Sansal, 2084 – La fin du monde, Paris, Gallimard, 274 p., 19,50 €.