– par Janine Bailly –

D’abord, il y a le bruit. Ruissellements d’eaux tandis que l’on prend place, grincements de portes, fenêtres et tôles malmenées par un cyclone en approche, hurlements du vent, orage qui gronde dans la colère du ciel : la bande sonore ne nous laissera que peu de répit, qui nous accompagnera au long du récit, coupée de quelques brusques et rares interruptions laissant place à un épais silence, trou noir chargé de toutes les choses non encore dites.

D’abord, il y a le bruit. Ruissellements d’eaux tandis que l’on prend place, grincements de portes, fenêtres et tôles malmenées par un cyclone en approche, hurlements du vent, orage qui gronde dans la colère du ciel : la bande sonore ne nous laissera que peu de répit, qui nous accompagnera au long du récit, coupée de quelques brusques et rares interruptions laissant place à un épais silence, trou noir chargé de toutes les choses non encore dites.

Puis sort de l’obscurité un corps, corps replié, tout en contraction sur soi-même. Puis sort du sombre un visage plus sombre encore, qui garde à peine figure humaine, yeux exorbités dans une hallucinante fixité. Et le corps se met en mouvement, si lourd, corps d’un reste de femme, sorcière ou fantôme caché de grises guenilles, aux pieds et aux mains quelques bandages qui suggèrent une indéfinissable altération physique : oui, c’est une femme encore, et elle boit (pour conjurer la peur ? pour exorciser de vieux démons ? pour faire front quand hurle la nature et que déferlent les souffrances ?). Elle se déplace, ou plutôt déplace ce corps en gestes d’une extrême lenteur. Mais en fond de plateau, au fond de la case secouée par la tempête, on a bien remarqué une masse informe, cernée de plastique noir. Et voici que de ce chaos surgit la première prière, celle qui lance l’intrigue, au temps où un deuxième corps émerge, d’une simple robe jaune revêtu, pour prendre possession de l’espace et en démentir la grisaille : oui, c’est une autre femme, jeune et fraîche celle-ci, et que la lampe-torche de la première va faire naître sous nos yeux. Elle porte une petite valise, elle vient d’un ailleurs indéfini, elle est entrée demander asile là, elle oppose sa parole au mutisme initial, agressif et fermé de l’autre, celle qui elle-même a pris forme et contenance de cyclone, celle qui, pour éteindre la lumière survenue inopinément, lance à la visiteuse un vague vêtement informe et terne en place de la robe jaune, censée être toute mouillée de pluie !

Dès lors, tout est déjà joué, on pressent la tragédie, aboutie en ce lieu clos et menacé, en à peine une nuit d’éléments déchaînés. On devine vite de quel drame unique il nous sera parlé, mais qu’importe ? Si, en théâtre comme en littérature, tout a déjà été dit, ce qui compte aujourd’hui est bien la façon dont on nous le dit ! Et ici le parti-pris de l’outrance convient assez justement au propos, viol ou inceste étant de force cyclonique pour celles qui s’y trouvent pieds et poings liés ! Certes, il arrive que les mimes semblent un peu superflus, ou peut-être ne les ai-je pas compris. Il en est ainsi lorsque l’intruse, Aline, – prénom éponyme de celui attribué au cyclone – feint de décrocher les photos du passé suspendues dans l’espace, ou lorsque sur les deux femmes les mains vont viennent et se plaquent sans raison trop apparente. Mais quelle force dans le corps de Lena, qui peu à peu s’ouvre jusqu’à se déchirer au moment de l’aveu, écartelé dans une lente danse tournée sur un tabouret central, corps d’une Lena traversé d’une parole retrouvée, hurlée et colérique, comme jaillie du fond de ses entrailles. Et quel élan dans ce tableau figuré par les deux comédiennes, mère-sœur et fille-sœur née de l’inceste, unies en une sorte de pyramide à deux têtes, en appui sur ce même tabouret haut !

Lena s’apprivoise lorsque, le danger se concrétisant, elle abrite Aline sous le banc, elle-même s’y asseyant (se dessine alors pour moi l’image d’un ventre protecteur et l’esquisse d’un aveu). Mais si, engagée sur le chemin de la vérité, elle s’apprête à dire l’essence même du drame, jamais elle ne pourra aller jusqu’à l’ultime bout de ses mots, Aline refusant de les entendre, Aline prise d’effroi rassemblant frénétiquement son maigre bagage, Aline prenant la fuite, sourde à la supplication de l’autre, l’autre devinée dans sa véritable identité, et qu’elle renvoie de sorte, après l’avoir aussi bien ramenée jusqu’à notre humanité, à une solitude que l’on devine inéluctable et proche de la folie. La porte un instant entrouverte vient de se refermer sur Lena.

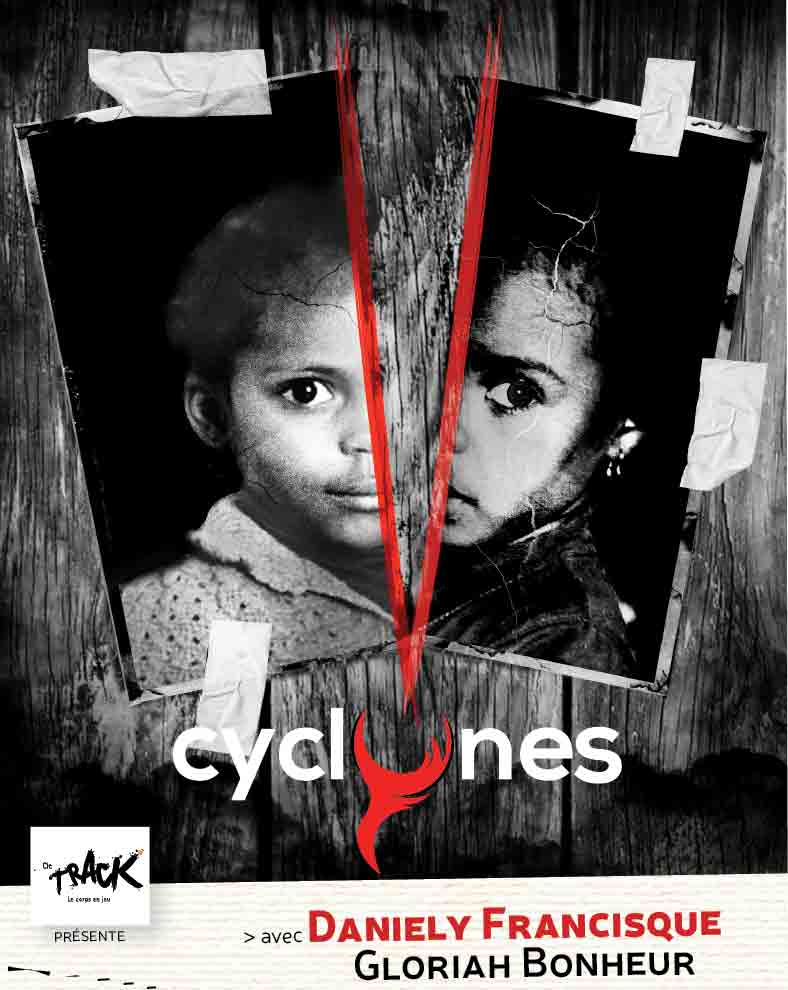

Si « le meilleur moyen de faire un bon film, c’est de brûler ses vaisseaux » (Hédi Kaddour, in Les Prépondérants), et si l’on considère qu’il y a dans cette représentation un quelque chose d’éminemment cinématographique car visuel et sonore – un proche ne me confiait-il pas, au sortir de la salle, avoir pensé au tableau Le Cri d’Edvard Munch –, alors on peut dire que le trio Daniely Francisque/Loriah Bonheur/Patrice Le Namouric a atteint ses objectifs !

PS : Selon Wikipédia, Lena est une variété de Aline dans les langues scandinaves.

Janine Bailly, Fort-de-France, le 28 février 2016